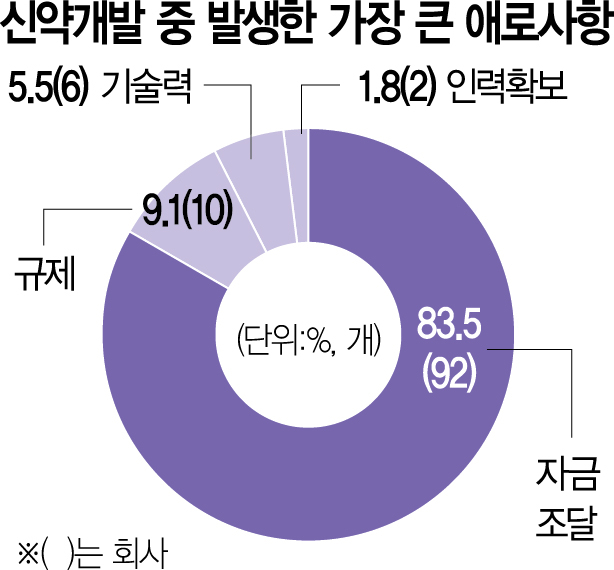

국내 바이오 기업들이 글로벌 신약 개발 경쟁에서 살아남기 위해서는 공동 연구, 기술이전 등 오픈이노베이션 활성화가 필요하다는 목소리가 커지고 있다. 외부 기술·인력과 협업해 신약 개발 효율을 높이는 전략이지만 국내에서는 아직까지 구조적 한계가 적지 않다는 지적이다. 제2의 ‘렉라자’를 계속 만들어내기 위해서는 기업 간 협업은 물론 정부의 정책적 뒷받침이 병행돼야 한다는 주장이 나온다.

6일 서울경제신문이 한국바이오협회와 올 하반기 기술이전 및 신약 개발 현황 등을 공동 조사한 바에 따르면 국내 바이오 기업의 49.1%가 오픈이노베이션 경험이 있다고 답했다. 이 가운데 25.5%는 ‘현재 추진 중’이라고 밝혔다. 절반 이상이 외부 협업 경험을 갖고 있다는 것은 제약·바이오 업계에서 오픈이노베이션이 주요 전략으로 자리 잡고 있음을 시사한다.

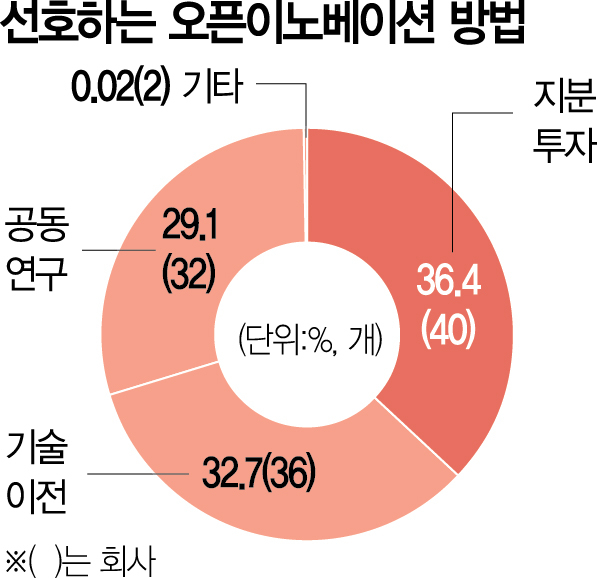

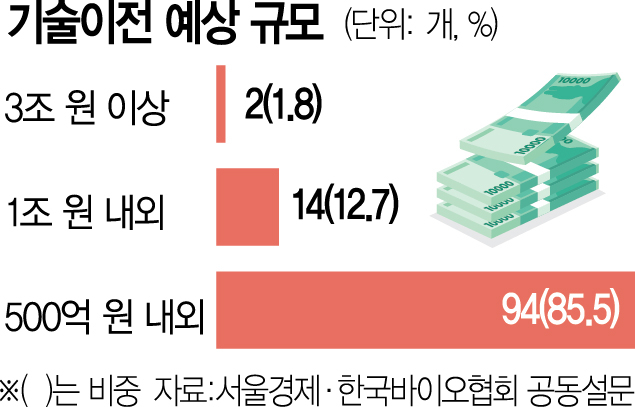

특히 기업들이 가장 선호하는 협업 형태는 ‘지분 투자(36.4%)’였다. 단순한 공동 연구나 기술이전 계약보다 이해관계를 보다 명확히 공유할 수 있는 구조를 선호하고 있는 것으로 풀이된다. 실제 국내 대형 제약사들이 유망한 바이오텍에 전략적 투자를 단행한 뒤 공동 개발에 나서는 사례가 늘고 있다. 종근당은 5월 앱클론과 공동 연구개발(R&D) 계약을 체결하고 122억 원 규모의 투자를 통해 지분 7.3%를 취득했다. 종근당은 앱클론의 혈액암 CAR-T(키메라 항원수용체 T세포) 치료제 ‘AT101’에 대한 국내 판매 우선권도 확보했다.

오픈이노베이션을 추진하는 가장 큰 이유로는 ‘자금 및 인력 확보(50.9%)’가 꼽혔다. 다음으로 ‘글로벌 네트워크 확장(21.8%)’도 중요한 동기로 지목됐다. 글로벌 진출을 목표로 하는 기업 입장에서는 외부 협업이 기술수출이나 해외 임상 진입을 위한 교두보가 되기도 한다.

하지만 오픈이노베이션이 만능 해법이 될 수는 없다는 지적도 나온다. 오픈이노베이션을 추진하는 데 있어 ‘협력 파트너 발굴의 어려움(54.5%)’이 가장 큰 애로 사항으로 꼽혔고 ‘수익성 불확실성(27.3%)’도 여전히 장애물로 지적됐다. 파트너를 발굴하더라도 연구 목표, 개발 일정, 재무구조 등이 맞지 않아 실질적인 협업으로 이어지지 못하는 경우도 많다.

업계의 한 관계자는 “한국은 중개기관이 체계적으로 구성돼 있지 않아 유망 기술이나 스타트업을 연결해주는 창구가 부족하다”며 “정부 차원에서 오픈이노베이션 매칭 플랫폼이나 인프라를 구축해 실질적인 연결이 일어나도록 지원해야 한다”고 말했다.

![‘반도체 장비’ 에티포스, 누적 투자금 295억[투자 ABC]](https://newsimg.sedaily.com/2025/08/06/2GWIT3E6IU_1.jpeg)

![美공장 인수·송도 라인 건설…CDMO 허브 도약 '날개' [바이오리더스클럽]](https://newsimg.sedaily.com/2025/08/06/2GWIRRXRZK_1.png)