삼성물산·제일모직 부당 합병과 삼성바이오로직스 분식회계에 관여한 혐의로 재판에 넘겨진 이재용 삼성전자 회장이 1, 2심에서 19개 모든 혐의에 대해 무죄를 선고받자 검찰이 대법원 상고 여부를 두고 고심에 빠졌다. 대검 예규에 따르면 1·2심에서 모든 혐의에 무죄가 선고된 경우 상고심의위원회를 열어야 하는데 검찰은 어제 위원회 심의를 요청했다. 위원회 결정이 강제력은 없지만, 검찰 자의적으로 상고 여부를 판단하지 말라는 취지다. 이번만큼은 법원의 법리 해석과 우리 경제에 미칠 파급력을 무시한 ‘기계적 상고’가 반복돼선 안 된다.

지난 3일 항소심 재판부는 삼성물산·제일모직 합병 비율과 시점, 삼성바이오로직스의 삼성바이오에피스에 대한 지배력 여부 등 주요 쟁점에 대해 검찰 주장을 모두 기각했다. 특히 검찰 증거가 위법하게 수집됐다며 법원이 증거력을 인정하지 않은 것이 결정적이었다. 검찰은 상고 시한(10일) 전에 판결문을 면밀히 분석해 검토하겠다지만 힘이 빠진 모양새다.

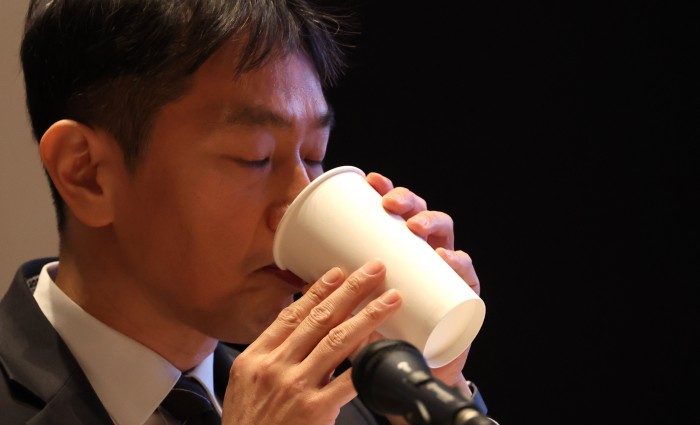

상고심은 1·2심과 달리 원심이 확정한 사실관계를 심리하지 않고 법리 오해 등만 따지는 ‘법률심’이다. 형사소송법상 상고 사유는 ‘판결에 영향을 미친 헌법·법률·명령 또는 규칙의 위반이 있을 때’ 등 4가지다. 검찰이 상고해도 이길 가능성은 작다는 관측이 나온다. 검찰 수사 과정에서 국내 최대 기업은 큰 타격을 받았다. 이 회장이 1, 2심 공판에 100여차례 불려 다니고, 임직원 100여명도 400여 차례나 소환 조사를 받았다. 정상적인 업무 수행이 어려울 정도였고, 스마트폰·반도체 등 삼성전자 본연의 경쟁력도 크게 약화했다. 2020년 검찰수사심의위원회가 압도적 의견으로 수사중단과 불기소를 권고했지만, 기소를 강행한 검찰의 무리수 때문이다.

검찰은 ‘부실 수사’ 오명을 피하려고 과거처럼 관행적 상고를 되풀이하는 우를 범해선 안 된다. 형량이 마음에 들지 않는다고 무조건 상급심으로 가는 건 시간 낭비이자 공권력 남용이다. 오히려 상고심에서 무죄판결을 받으면 대법원 판례를 만들게 된다. 이는 검찰의 대기업 수사를 더 어렵게 할 뿐 아니라 검찰 개혁의 명분만 키울 뿐이다. 미국의 경우 피고인이 1심에서 일부 무죄가 아닌 모든 혐의에 대해 무죄 선고를 받으면 항소가 불가능하다. 고질적인 항소·상고에 앞서 통렬한 반성과 자숙이 먼저다. 검찰의 과도한 항소권 남용을 막기 위해 한 상고제 개선 등 제도 보완책도 강구해야 한다.

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[무언설태] 李 “주52시간 예외 꼭 필요한가”…진정성 의심](https://newsimg.sedaily.com/2025/02/06/2GOV5LUT5Y_1.jpg)

![[PICK! 이 안건] 조인철 등 10인 "경찰청 산하에 대통령 경호업무를 담당하는 대통령경호국을 신설해야"](https://www.jeonmae.co.kr/news/photo/202502/1115913_819820_2219.png)