“인공지능(AI) 디지털교과서(AIDT)는 현재 한계가 있다고 생각합니다. AI 교육 정책 방향은 그 요인을 정확히 짚고, 같은 실수를 반복하지 않게 설정해야 합니다.”

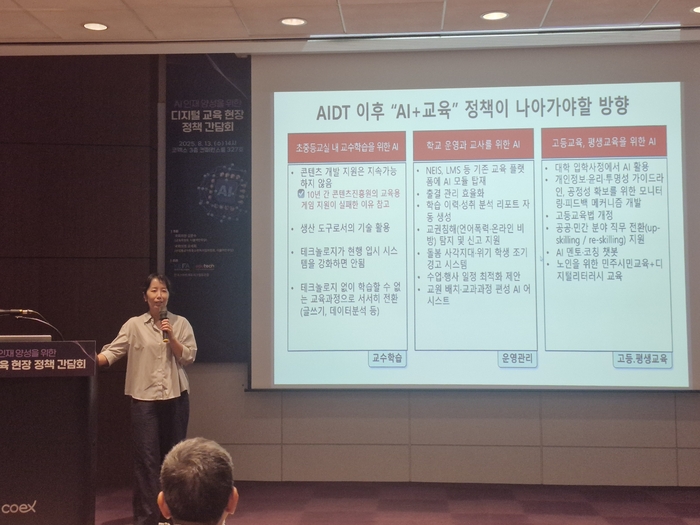

13일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 'AI 인재 양성을 위한 디지털 교육 현장 정책 간담회'에서 권정민 서울교육대학교 교수는 AIDT의 한계를 지적하며, 향후 AI 교육 정책이 나아가야 할 방향을 제시했다.

권 교수는 AIDT가 실패한 요인으로 제한된 자원을 교과서에만 주력한 점과 점차 줄여나가야 할 주입식 교육을 강화했다고 꼬집었다. 또한 현재 교육 과정과 시스템의 목표가 현실과의 괴리가 있는 부분도 문제가 될 수 있다고 지적했다.

그는 “AIDT의 슬로건 격인 '500만 학생을 위한 500만 개의 교과서'는 GPU 같은 기술 인프라 없이는 실현이 어렵다”며 “입시 위주의 교육 환경에서는 이런 기술이 오히려 교육 현장을 더 복잡하게 만들 수 있다”고 말했다.

권 교수는 미국 사례를 들며 “미국 학생들은 기술을 활용해 데이터를 수집하고, 이를 데이터베이스로 만들어 분석과 글쓰기까지 모두 컴퓨터로 진행한다”며 “이처럼 소프트웨어(SW)와 도구가 교육 과정 전반에 통합돼 있어 학습이 자연스럽게 이뤄진다. 같은 기술이라 해도 입시 중심 환경에서는 오히려 제 역할을 하지 못할 수 있다”고 설명했다.

이 자리에서 권 교수는 변화하는 교육 환경 속에서 '콘텐츠'보다 '도구' 개발이 필요하다고 주장했다.

그는 “콘텐츠는 1년이면 사장된다. 지난 10여년간 수백억 원을 투입했지만 교육 콘텐츠 생태계는 활성화되지 않았다”며 “학생과 교사가 자율적으로 활용할 수 있는 플랫폼·소프트웨어·하드웨어 같은 교육 도구 개발이 더 중요하다”고 말했다.

또한 AI가 학교 운영과 교사 환경을 개선하는 방향으로 활용돼야 한다고 했다. 채점, 수업 설계 등 반복 업무를 줄이는 것은 물론, 학교 행정과 운영 전반을 지원해 교사가 창의적 교육에 집중할 수 있도록 하는 AI 정책이 필요하다는 것이다.

아울러 학교 교육에서 검증된 AI 활용 경험과 기술을 평생교육과 입학사정 영역으로 확장해야 한다고 제안했다.

그는 “성인 교육은 적용 범위가 넓고 자유도가 높아, 학교에서 축적한 AI 역량을 접목하면 국내는 물론 해외 시장에서도 경쟁력을 확보할 수 있으며, 입학사정 과정에 AI를 도입하면 고등교육에서도 새로운 수요와 기회를 창출할 수 있다. 전 생애 학습 지원 체계를 마련해야 한다”고 말했다.

권미현 기자 mhkwon@etnews.com

![[에듀플러스]“정부 간섭 대신 민간 주도…에듀테크 업계 '자율 생태계' 촉구”](https://img.etnews.com/news/article/2025/08/13/news-p.v1.20250813.d6e1be974adb4723ac1e922a24572809_P1.jpg)