‘중국산은 내수용’이라는 편견, 시장은 이미 깼다

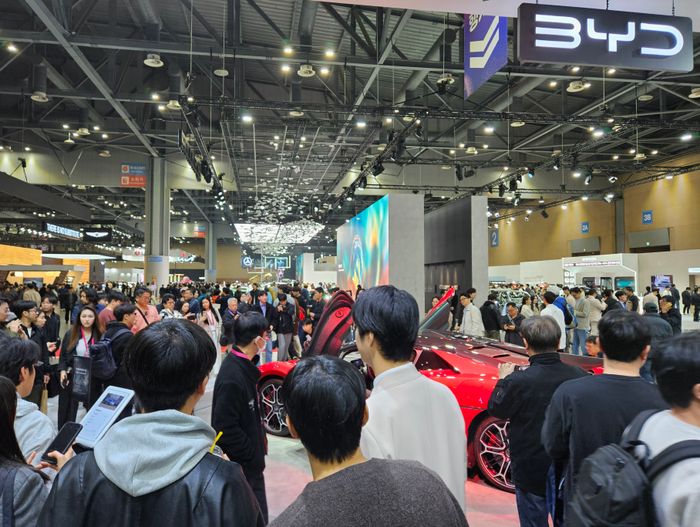

전시회 현장에서 중국 부스 구름떼 관람객

BYD 부스 화재 실험 + 5분 충전 기술 등

싸구려 이미지 벗고 ‘안전과 속도’로 승부하는 중국

"중국차를 누가 타냐?"

중국산 전기차 관련 기사에 빠지지 않는 단골 댓글이다. 타박에 가까운 이 질문에 대한 대답은 시장이 하고 있다. 중국 전기차 기업인 BYD는 지난해 매출 기준 처음으로 세계 전기차 1위 기업인 테슬라를 꺾었다. BYD뿐만 아니다. 중국 전기차의 글로벌 시장 점유율은 46.8%로, 사실상 절반에 육박한다.

중국 전기차·배터리 기사마다 빠지지 않는 또 다른 단골 댓글, “중국산은 내수시장으로만 먹고 산다”는 인식도 이제 업데이트가 필요하다. 중국 배터리 제조사 CATL이 비(非)중국 시장에서도 K-배터리를 제치고 1위에 오른 것마저 더 이상 새로운 뉴스가 아니다.

분명 전기차와 배터리 업계는 캐즘(일시적 수요 정체기) 국면이라 했는데 중국 기업들에겐 말 그대로 다른 나라 이야기처럼 보인다.

숫자보다 더 확실한 건 현장의 분위기다. 중국 기업들의 위상은 현장에서 더 뚜렷하게 드러난다. 유럽 인터배터리 2024, 오토차이나 2024(베이징 모터쇼), 인터배터리 2025, 2025 서울모빌리티쇼 등 국내외 여러 전시회 현장을 찾아가 보면 공통된 풍경이 눈에 띈다. 인터넷 속 냉소와 달리, 중국 전시회를 제외하더라도 중국 기업 부스마다 구름떼처럼 관람객들이 몰려들며 뜨거운 관심을 보인다.

이처럼 관람객들이 중국 제조사들에 주목하는 이유 중 하나는 기술력이다.

대표적인 장면이 최근 개최된 ‘서울모빌리티쇼 2025’의 BYD 부스에서 포착됐다. 부스 한켠에서 상영된 화재 실험 영상에는 K-배터리가 강점을 지닌 NCM과 BYD의 LFP 기반 블레이드 배터리가 비교됐다. 송곳이 배터리를 관통하자 NCM에서는 불길이 치솟았지만, 블레이드 배터리는 끝내 불이 붙지 않았다. 중국산이 안전하다는 강렬한 메시지를 관람객들에게 각인시키는 장면이었다.

충전 기술에서도 중국 기업들은 놀라운 자신감을 보이고 있다. BYD는 최근 5분 충전으로 470㎞를 주행할 수 있는 기술을 공개했고, CATL 역시 1회 충전으로 1000㎞를 달릴 수 있는 배터리를 발표하며 업계를 놀라게 했다. 물론 상용화 여부는 검증이 필요하지만. 중국 기술력이 글로벌 무대에서 충격을 주고 있음은 분명하다.

현장 반응도 이를 뒷받침한다. 예상과 달리 곳곳에서 중국 기술력에 대한 호평이 이어졌다. 일부러 부정적인 질문을 던져도 평가가 달라지지 않았다. 오히려 불신이 컸던 만큼, 실제로 경험하고 나서 인식이 바뀌었다는 반응이 적지 않았다.

예로부터 ‘메이드 인 차이나’는 저렴한 가격이 최대 무기였지만, 이제는 기술력마저 한국의 경쟁력을 위협하고 있다. 한때 '메이드 인 차이나'의 공포는 싸구려 품질 때문이었지만, 이제 그 공포는 중국의 폭발적인 성장 속도에서 비롯된다.

이런 변화는 중국 기업들의 전략에서도 고스란히 드러난다. 올해부터 한국 시장에 진출한 BYD의 전략은 단순하면서도 분명하다. 시승 행사를 통해 고객 경험을 극대화하겠다는 것이다. "직접 경험해 보라, 그러면 인식이 바뀔 것이다." 시승자 스스로 인식을 바꾸도록 유도한다는 점에서 기술에 대한 자부심과 확신이 엿보인다.

이런 자신감은 단순히 중화사상에서 비롯된 것이 아니다. 곽재선 KG모빌리티(KGM) 회장도 오토차이나 2024 현장을 방문한 뒤 “중국 업체 기술도 뛰어나고, 우리가 그동안 중국차에 대해 잘못된 이미지를 갖고 있었다”며 “어느 글로벌 자동차 회사보다 뒤지지 않는다고 생각한다”고 평가했다. 이어 “중국차를 여러 번 타봤는데, 예전과 비교하면 성능 자체가 대단히 좋아졌다”며 “우리나라도 반성해야 한다”고 덧붙였다.

‘인터배터리 유럽 2024’에서 만난 일본 배터리 기업 관계자 역시 “삼성SDI, LG에너지솔루션 등 한국 기업의 기술력은 놀랍다”면서도 “글로벌 시장에서 아직 중국 LFP의 안전성을 더 인정하는 것은 사실”이라고 평가했다.

국내 배터리 업계 관계자도 “국내에서는 제품 완성도나 안전성을 잘 알지만, 해외 고객사들은 여전히 화재 안전성에 대한 불안을 갖고 있어 이를 설득하는 것이 가장 큰 과제”라고 털어놓기도 했다.

이처럼 중국 기술력에 대한 국내외 인식 차이도 흥미롭다. 국내에서는 “생각보다 놀랍다”는 반응이 주류이지만 해외에서는 이미 당연하다는 듯이 받아들이고 있다.

기자 역시 국내의 이러한 시선에 쉽게 공감했다. 다만 막상 현장에서 보고 듣고 기사로 쓰려 하면 어김없이 "기자도 중국인이냐"는 댓글이 달린다. 솔직히 이런 기사는 더는 쓰고 싶지 않다. 그렇다고 가장 강력한 경쟁사의 동향을 외면할 수는 없다.

현장에서 보고 듣는 '사실' 그대로 적자면, 중국은 가격 경쟁력에 기술력과 시장 전략까지 더하며 글로벌 시장의 판을 뒤흔들고 있다. 이는 기자의 주관이 아닌, 냉정한 객관적 현실이다. 중국은 더 빠르고 더 멀리 가고 있다. 중국을 인정하는 것은 굴종이 아니며 이 불편한 현실을 직시하는 것에서 대응이 시작된다.

아직 기회는 끝나지 않았다. 전기차 시장은 이제 막 본격적인 성장기로 접어들었다. 지금부터 방심하지 않고 빠르게 대응한다면 판을 뒤집을 기회는 충분하다. “중국차를 누가 타냐.” 이 물음에 답하는 것은 결국 우리의 선택과 대응이다.

![AI 전략 바꾼 MS... 엔비디아, 좋은 시절 다갔다!? [위클리 디지털포스트]](https://www.ilovepc.co.kr/news/photo/202504/53962_147138_743.jpeg)