전문가들은 햇빛연금 확대를 위한 후속 조치가 정교하게 이뤄져야 한다고 조언하고 있다.

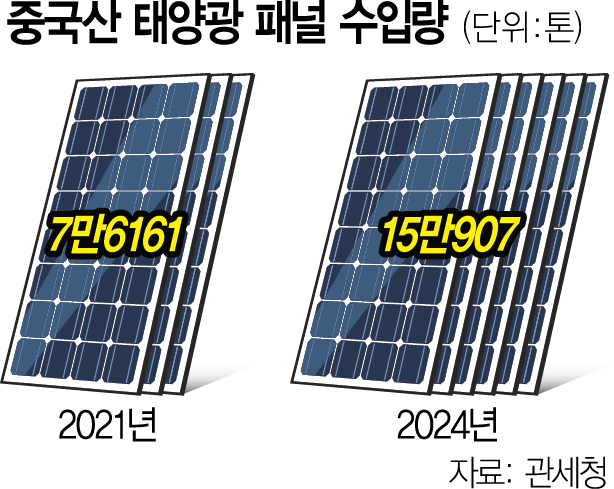

우선 논밭이나 저수지 등에 태양광발전 설비가 더욱 늘어날 것으로 예상되는 만큼 저가 중국산 제품의 국내 시장 잠식을 막기 위한 대책이 필요하다는 지적이 나온다. 가격과 성능 경쟁력을 모두 갖춘 중국산 설비에 맞서 국내 산업을 지키기 위해서는 세제나 보조금 등 지원책이 필요하다는 것이다.

실제 태양광 설비에 사용되는 핵심 소재인 폴리실리콘의 2025년 글로벌 평균 가격은 1㎏에 18~20달러 수준이다. 하지만 중국산 폴리실리콘은 1㎏당 6달러로 평균 가격의 3분의 1 수준에 불과하다. 폴리실리콘과 모듈 등 글로벌 태양광 제품 생산의 80% 이상을 중국 기업들이 독점하고 있는 것도 이러한 이유다. 특히 잉곳과 웨이퍼 분야는 중국 기업의 점유율이 98%에 달해 사실상 절대적인 지위를 차지하고 있다. 우리나라에서 쓰이는 태양광 모듈이나 인버터 등 핵심 부품도 90~95% 이상 중국산이라는 게 업계의 분석이다.

강천구 인하대 제조혁신전문대학원 교수는 17일 “태양광 설비는 고도의 기술력이 필요하지 않기 때문에 중국산이 가격 경쟁력과 충분한 기술력을 모두 갖추고 있다”며 “국내 시장의 중국산 파고를 넘기 위해서는 세제나 보조금 지원과 같은 특단의 대책이 필요하다”고 지적했다.

전기를 실어나르기 위한 송전망 확충도 시급한 과제다. 전력통계정보시스템에 따르면 태양광발전 설비는 2015년 2.5GW에서 올해 초 27.4GW로 10배 이상 늘었다. 그러나 같은 기간 송전선로는 8.5% 증가하는 데 그쳤다. 김정관 산업통상자원부 장관은 이날 국회 본회의 대정부 질문에 참석해 “RE100 산업단지 등도 전력망 계통이 받쳐주지 않으면 사실상 의미가 없는 만큼 촘촘하게 전력망을 갖출 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.

전력도매요금 체계도 재생에너지에 맞게 개편돼야 한다. 재생에너지는 날씨에 따라 발전량의 변화가 크기 때문에 정전을 막기 위해서는 남는 전기를 저장할 수 있는 에너지저장장치(ESS)가 함께 확충돼야 한다. 그러나 현재 전력도매시장의 요금 구조는 화석연료와 원자력발전에 맞춰 설계돼 있다. ESS를 설치해도 수익을 내기 힘든 구조로 인해 유연성 설비의 설치의 유인이 떨어지는 상황이다.

규제 완화도 필요하다. 현행 농지법에 따르면 농지의 타 용도 일시 사용 허가는 최장 8년 동안만 가능하다. 태양광발전을 통해 충분한 수익을 확보하기에는 짧은 기간이다. 이에 따라 농식품부는 이 기간을 최대 23년까지로 확대하는 시행령 개정을 추진할 방침이다.

![[단독] 태양광으로 돈 주는 '햇빛소득마을' 연내 10곳 만든다](https://newsimg.sedaily.com/2025/09/17/2GXXSUO4AZ_1.jpg)