[비즈한국] 오롯이 작가를 지원하기 위한 기획으로 시작한 한국미술응원프로젝트가 10년을 이어왔다. 처음 마음을 그대로 지키며 230여 명의 작가를 응원했다. 국내 어느 언론이나 문화단체, 국가기관에서도 시도한 적이 없는 유일한 일이었다. 그 10년의 뚝심이 하나의 가치로 21세기 한국미술계에 새겨졌다고 자부한다. 그래서 ‘한국미술응원프로젝트 10년의 역사가 곧 한국현대미술 흐름을 관찰하는 하나의 시점’을 만들었다고 평가받는다. 이제 시즌11에서 한국미술의 또 하나의 길을 닦으려 한다.

드라마와 대중음악으로부터 시작된 한국문화 열풍이 전 세계인의 주목을 끌고 있다. 이제는 대중문화를 넘어서 한국 자체에 대한 관심으로 확대되고 있다. 바야흐로 한국문화의 르네상스가 열리는 것 같은 느낌이다.

한국문화가 세계 중심축의 하나로 업그레이드되는 꿈도 갖게 되었다. 이를 위해서는 대중문화에 머물러 있는 세계인의 관심을 한국문화의 바탕이 되는 순수문화로 옮겨와야 하는 명제가 우리 앞에 있다.

그러나 한국 순수문화의 현주소를 보면 장밋빛으로 보이지 않는다. 순수문화를 창조하는 예술인들의 책임이 우선시돼야 하겠다. 여기에는 먼저 사회적 제도 정비가 필요하고, 오피니언의 여론 주도와 매스컴의 역할이 중심이 되는 인프라 조성이 뒷받침돼야 할 것이다.

그런데 순수미술로 좁혀서 보면 그러한 꿈은 요원한 것처럼 보인다. 한 나라의 미술이 세계 흐름의 한 축이 되려면 자신의 뿌리가 되는 정체성을 미술의 바탕으로 삼아야 한다. 세계 미술사의 흐름을 살펴보면 그러한 사례를 쉽게 찾을 수 있다. 서양 근대미술을 이끈 프랑스의 인상주의, 현대미술의 주춧돌을 놓은 독일의 표현주의와 추상미술, 그리고 대중문화시대를 예견한 미국의 팝아트가 이를 보여준다.

우리는 전통미술의 단절로부터 현대미술을 시작했다. 현대미술이라는 이름으로 서양미술을 무차별적으로 받아들였고, 우리 것으로 발아시키지 못한 상태에서 21세기를 맞았다. 전통이 바탕이 돼 현대가 이루어진 것이 아니었기에 정체성 있는 오늘의 한국미술을 만들지 못한 것이 부정할 수 없는 현실이다.

이제는 전통의 회복과 거기에서 캐낼 수 있는 한국적 아름다움을 찾아야 한다. 그런데 현실은 역주행하고 있다. 한국 전통미술의 바탕인 ‘동양화’의 전문 교육 자체가 없어지고 있다.

사실 동양화라는 말 자체도 적절하지 않다. 동양화는 먹이나 색채, 붓과 종이를 재료로 하는 전통 회화다. 동양화는 중국 당나라시대에 정립된 것으로 중국에서는 ‘나라 그림’이라고 부른다. 일본에서는 수묵이나 채색 등으로 부른다. 동양화는 동양의 회화라는 말이다. 중국을 중심으로 하는 아시아 전체를 동양이라 부르니까 동양화는 국적이 불분명한 그림인 셈이다.

이런 현실에서 제현모가 보여주는 회화는 여러 가지를 반성하게 만든다.

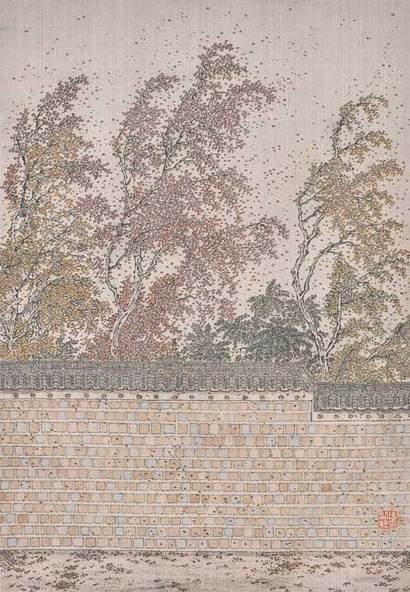

그는 중국에서 전통 회화를 공부한 작가다. 그의 그림은 고화처럼 보인다. 전통 방식 기법과 재료로 제작했기 때문이다. 당나라시대에 제작된 것처럼 보이는 관념산수화와 우리 자연을 소재 삼은 실경산수화를 함께 보여준다. 전통을 계승하면서 현대 감각에 맞는 우리 그림을 시도하고 있는 셈이다.

작가는 이런 작업을 보여주는 이유가 “우리 전통의 우수성과 정체성 있는 한국 그림을 만들기 위한 노력”이라고 말한다. 제현모의 작업이 한류의 한 부분으로 승화되는 날을 기대해본다.

전준엽 화가·비즈한국 아트에디터

writer@bizhankook.com

[핫클릭]

· [한국미술응원프로젝트 시즌11] 채정완-우리가 욕망하는 것

· [한국미술응원프로젝트 시즌11] 조은주-낯선 풍경이 주는 위로

· [한국미술응원프로젝트 시즌11] 김호준-시적 구성으로 연출한 풍경

· [한국미술응원프로젝트 시즌11] 한아름-사소한 존재들의 파라다이스

· [한국미술응원프로젝트 시즌11] 성주영-상처를 예술로, 도자 회화

<저작권자 ⓒ 비즈한국 무단전재 및 재배포 금지>

![[동방으로부터 시즌2] (2)리투아니아 리가 → 에스토니아 탈린 → 핀란드 헬싱키 퍼포먼스 여정](https://www.domin.co.kr/news/photo/202509/1528876_723706_849.jpg)

![[로터리] 창작 활성화와 기술혁신의 조화](https://newsimg.sedaily.com/2025/09/15/2GXWW4T793_1.jpg)