2025년 9월, 한국화학융합시험연구원(KTR)에 의해 클린뷰티 화장품 단체표준이 공식 제정되었다. 단체표준은 '유해우려물질, 과불화화합물(PFAS), 나노물질, 미세플라스틱을 사용하지 않고, 탄소저감형 용기를 적용한 화장품'을 클린뷰티로 정의하며, 제품의 내용물과 용기 재질, 시험방법, 품질 성능, 검사 기준 등을 구체적으로 규정했다. 인증제도는 '공장심사'와 '제품심사'를 거쳐 인증마크를 부여할 예정으로, 이는 국내 화장품의 신뢰성을 높이고 글로벌 경쟁력을 강화하는 중요한 기반이 될 것으로 기대된다.

글로벌 클린뷰티 시장의 진화

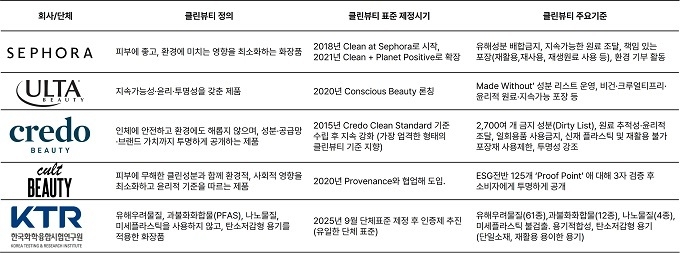

글로벌 클린뷰티 시장은 매년10%씩 고성장하고 있다. 그리고 시장은 안전성과 지속가능성 두 개의 키워드를 중심으로 진화하고 있다. 글로벌 주요 유통채널은 이러한 변화를 이미 클린뷰티 카테고리 운영에 반영하고 있다. 과거의 클린뷰티1.0이 '피부에 무해한 클린성분'에 집중했다면, 이제는 지속가능성을 제품에 담아내고 이를 투명하게 공개하는 것을 핵심 가치로 내세우는 클린뷰티2.0 시대로 진입했다.

아쉽게도 K-뷰티는 글로벌시장에서 세계3위 수출국의 위치에 오를 만큼 위상이 높지만, 클린뷰티(clean beauty)나 워터리스(waterless)와 같이 향후 수십 년을 주도할 지속가능 영역에서의 점유율은 취약하다. K-클린뷰티의 과제는 무엇일까?

1. K-클린뷰티 표준의 글로벌 정합성

'클린뷰티? 개념이 모호하다'는 이야기를 많이 한다. 어느 정도는 맞는 말이다. 국내외를 막론하고 클린뷰티의 개념이 법이나 제도로 명문화되진 않았다. 하지만 해외의 경우 위와 같이 영향력 있는 유통채널에 의해 표준이 마련되고 시장이 만들어지고 커져왔다. 반면 국내 기업들은 EWG, 비건, FSC 등 각자의 파편화된 지표에 의존해 클린뷰티를 주장해왔고, 이는 글로벌시장에서 요구하는 수준과는 차이가 있었다. K-클린뷰티는 그동안 표준의 부재라는 큰 과제를 안고 있었다.

하지만 이번에 우리에게도 기준이 생겼다. 그것도 세포라, 울타, 컬트뷰티처럼 일반 기업이 만든 회사 표준이 아닌, 공신력 있는 제3의 기관이 제정한 단체표준이라는 점에서 기대가 크다. 표준의 성격상 일반기업이 만든 회사표준은 그 기준과 내용이 좋더라도 공평성의 관점에서 업계의 표준으로 보기에는 한계가 있다. 반면 공신력 있는 단체표준에 의한 인증은 업계 자율마크로 인정을 받을 수 있다. 클린뷰티 단체표준이 중국 상해와 광동성에 있긴 하지만 활성화되지 않았다. 그래서 이번 KTR의 클린뷰티 화장품 단체표준은 기대가 된다. 단체표준의 내용 역시 글로벌 유통채널의 기준과 거의 부합된다.

표준의 부재라는 큰 문제 하나는 해결이 될 듯하다. 첫걸음을 내딛었으니 앞으로 다가올 글로벌 규제와 정합성을 갖는 게 필요하다. 화장품업계에 광범위하게 영향을 미칠 글로벌 규제로는 포장 및 포장폐기물 규정(PPWR, Packaging and Packaging Waste Regulation), 에코디자인 규정(ESPR, Ecodesign for Sustainable Products Regulation) 등이 손꼽힌다.

이들 규제는 지금은 비록 EU에서 시작하지만 궁극적으로는 순환경제 전환을 위한 글로벌 스탠다드가 될 가능성이 매우 높다. 도입기인 2026~2028년에 세부적인 기준과 시험분석법, 목표 등이 수립될 예정으로, KTR의 단체표준 또한 재활용성 성능평가기준(DfR: Design for Recycling) 등과 같은 글로벌 기준과 그 내용과 속도를 맞춰갈 필요가 있다.

2. 클린뷰티2.0 제품개발 촉진

K-클린뷰티 화장품의 표준이 마련됐으니 이제는 그에 걸맞은 클린뷰티2.0 제품들이 많이 만들어지길 기대한다. 클린뷰티2.0의 핵심요소는 안전성과 지속가능성이다.

1)안전성: 클린뷰티의 기본

KTR의 클린뷰티 화장품 단체표준에 따르면 '클린화장품은 유해우려물질 61종, 과불화화합물(PFAS) 12종, 나노물질 4종, 미세플라스틱을 배제할 것'을 요구한다. 세계 각국은 안전성평가제 도입을 의무화하는 추세이며, 국내도 2년간의 유예기간을 거쳐 2028년부터 단계적으로 시행할 예정이다. 안전은 친환경 소재에도 예외 없이 적용된다.

CosPaTox(코스파톡스, Cosmetics, Packaging, Toxicology)는 유럽의 화장품, 세정제, 포장재 관련 주요 기업들이 자발적으로 참여해 만든 산업 이니셔티브로 재활용 플라스틱(PCR)의 안전 기준과 시험 지침을 자율적으로 수립하기 위해 만들어졌다. 유럽에서는 CosPaTox의 기준이 사실상 EU 표준으로 자리잡을 것이라는 전망이 많으며, 에스티로더, 로레알 등 글로벌 뷰티기업들은 이미 이 가이드라인을 PCR 소재 구매 시 적용 기준으로 삼고 있다.

PPWR에서도 화장품은 인체에 접촉되는 내용물을 다루는 '접촉 민감 포장재'라 다른 품목에 비해서는 지속가능성에 대한 목표는 다소 완화되는 대신 안전성에 대한 요구사항은 강화될 전망이다. 내용물이건 포장재건, 클린뷰티 제품이건 일반제품이건 안전성은 화장품의 최우선 필수조건이다.

2) 지속가능성: 3R의 실천

지속가능성 측면에서 핵심은Reduce(감축), Reuse(재사용), Recycle(재활용) 등3R이다. PPWR에 따르면 Reduce(감축), Reuse(재사용), Recycle(재활용)의 순으로 규제는 본격화될 것이며, 2030년에는 EU에서 유통되는 모든 제품에 3R에 대한 목표기준을 부여하고 이행하도록 할 예정이다. 포장사양을 최소화하고 경량화하는 것, 재사용이나 재활용이 용이한 구조로 포장구조를 만드는 것, 리필시스템, 재활용소재 활용 등이 실전에서 요구될 것이다.

KTR의 클린뷰티 단체표준에 따르면 탄소저감형 용기는'환경에 미치는 영향을 최소화한 용기'로써'PP, PET, PE 단일소재, 유리소재로서 재활용이 용이한 용기'로 규정하고 있다.

3) 투명성: 공개와 검증

클린뷰티2.0 제품은 결국'안전성'과'지속가능성'이라는 두 가지 필수 핵심요소를 얼마나 잘 제품에 담아내고, 얼마나 투명하게 소비자에게 공개하느냐로 완성돤다. 라벨링 규정, 디지털 제품여권 도입(DPP), EPR정보 디지털표시 등은 제품을 잘 만드는 것과 함께 잘 공개하는 것까지를 요구한다. 투명한 공개를 위해선 체계적인 정보관리가 필요하며 또 이를 위해선 문서기반 서류대응력이 뒷받침되는 공급망으로의 재편이 불가피하다.

3. 협업을 통한 지속가능 마케팅의 활성화

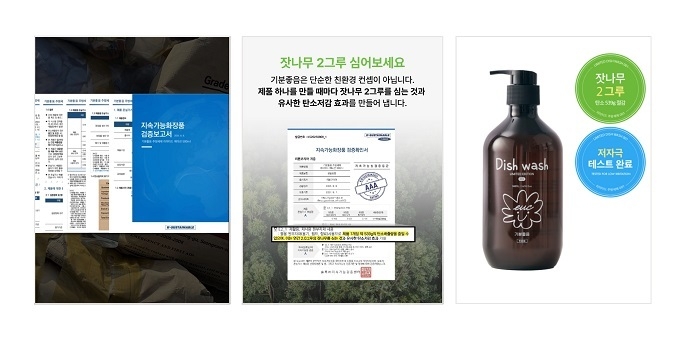

지속가능성을 알리는 건 까다롭다. 자칫 잘못하면 그린워싱이 되어 역효과를 낼 수 있다. 그렇다고 친환경, 지속가능성을 쉬쉬하는 그린허싱을 하면 제품을 알릴 방법이 없다. 그래서 공신력 있는 3자에 의한 인증이나 검증이 중요하다. 그리고 이를 적극적으로 도입하고 활용하는 협업이 필요하다.

1) 글로벌 시장의 협업 사례

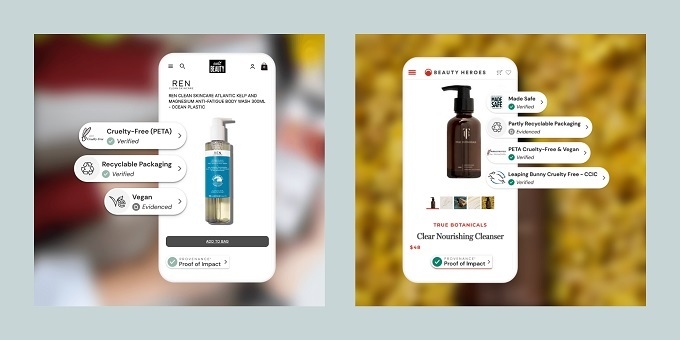

해외에서는 3자 검증기관과 대형 리테일러 간 협업이 활발하다. 대표적인 사례가 프로방스(Provenance)다. 영국에 본사를 둔 프로방스는 지속가능성 검증 플랫폼으로, 브랜드가 주장하는 친환경 클레임을 제3자 입장에서 검증하고 검증 데이터를 블록체인에 저장해 투명하게 공개하는 서비스를 제공한다.

컬트뷰티(Cult Beauty)와 프로방스의 협업이 좋은 예다. 컬트뷰티는 2019년부터 프로방스 플랫폼을 도입해 입점 브랜드들의 지속가능성 클레임을 검증하고, 이를 제품 페이지에 '프루프 포인트(Proof Point)'라는 형태로 소비자에게 투명하게 공개했다. 그 결과 구매전환율이 30% 이상 상승하는 효과를 얻었다고 한다.

또 다른 사례는 노비 커넥트(Novi Connect)다. 미국 샌프란시스코에 본사를 둔 노비 커넥트는 원료부터 포장재까지 제품 전 과정의 지속가능성 데이터를 검증하고 관리하는 B2B 플랫폼이다. 특히 세포라의 'Clean at Sephora', 울타의 'Conscious Beauty', 타겟의 'Target Zero' 등 주요 리테일러들의 공식 검증 파트너로 활동하며, 브랜드들이 이러한 프로그램의 배지를 획득할 수 있도록 돕는다.

2) K-클린뷰티 시장에 필요한 생태계

클린뷰티 인증을 받은 브랜드가 리테일러 입점 시 우대되고, 리테일러는 자체 심사로 인한 공평성의 한계를 보완하고, 소비자는 공신력 있는 3자 검증을 통해 그린워싱 걱정 없이 가치소비를 실행한다. 이렇게 표준에 따라 제품을 만들고, 인증 받은 브랜드가 유통채널 입점과 매출에서 성과를 얻는 구조가 만들어진다면 K-클린뷰티 산업화의 속도는 더욱 빨라질 것이다. 브랜드, 제조사, 리테일러, 인증기관이 함께 만들어가는 지속가능한 K-클린뷰티 생태계가 정착되길 기대한다.

4. 제도개선 및 실질적 지원

얼마 전 식약처가 기능성화장품 관련 제도를 개정하면서 '고체제형 화장품'을 기능성화장품 범주에 공식 포함했다. 그동안 기능성화장품은 액상 제형 중심으로 운영되어왔지만, 이번 개정으로 스틱·바(bar)·타블렛·볼 형태의 고체제형 제품도 간단한 서류 보고만으로 주름·미백 기능성 제품으로 인정받을 수 있게 되었다. 업계에서는 이를 ‘워터리스 시장이 본격적으로 열리는 신호탄’으로 평가하며 기대감을 보이고 있다. 새로운 제형의 경우에는 제도가 없거나 기존 제도와 잘 맞지 않아 사업 진행에 어려움을 겪는 경우가 많다. 앞으로도 이처럼 시장 변화와 템포를 맞추는 제도 개선이 필요하다.

전환이 필요한 산업, 전환이 불가피한 산업의 경우 초기에는 정부와 지자체의 실질적 지원이 연계된다면 전환의 속도는 빨라질 것이다. 클린뷰티에 관심이 있어도 중소 브랜드의 경우, 전환에 드는 비용 부담으로 머뭇거리게 된다. 예를 들어, PCR 소재는 일반 소재 대비 재료비가 평균 20%가량 비싸며, 사출성, 흑점 발생 등의 품질 관리 어려움으로 생산을 하는 제조사도 많지 않다. 이런 현실에서 브랜드사의 자발적 전환만을 기대하는 건 무리다.

다음과 같은 부분에서 보다 실질적인 지원이 이루어진다면 지속가능한 산업으로의 전환과 글로벌 시장에서의 경쟁력 확보에 큰 도움이 될 것이다.

: PCR 소재, 생분해성 소재 등 친환경 소재를 사용하거나 리필시스템을 도입할 때 발생하는 추가 비용에 대한 지원

: 중소기업이 클린뷰티 인증, 탄소발자국 검증 등을 받을 때 발생하는 비용에 대한 지원

: 워터리스 제형, 리필 시스템 등 새로운 친환경 기술 개발을 위한 R&D 지원

: 지속가능 경영, 친환경 제품 개발, 글로벌 규제 대응 등에 대한 교육 프로그램 제공

5. 마치며

KTR의 클린뷰티 단체표준 제정은 K-클린뷰티가 글로벌 시장에서 신뢰받는 카테고리로 자리잡기 위한 의미 있는 첫걸음이다. 이제 우리에게 필요한 것은 이 표준에 맞는 제품들을 실제로 만들어내고, 공신력 있는 검증을 통해 그 가치를 투명하게 알리고, 기업들이 실질적으로 전환할 수 있도록 지원하는 생태계를 구축하는 것이다.

글로벌 시장은 이미 프로방스, 노비 커넥트 같은 검증 플랫폼과 리테일러의 협업을 통해 클린뷰티 시장을 키워가고 있다. 우리도 브랜드, 제조사, 리테일러, 인증기관, 그리고 정부가 함께 협력하는K-클린뷰티 생태계를 만들어간다면, 단순히 수출 3위 국가에 머무르는 것이 아니라 클린뷰티 분야에서도 글로벌 리더로 도약할 수 있을 것이다.

지속가능성이 선택이 아닌 필수가 된 시대, K-클린뷰티가 안전성과 지속가능성을 모두 갖춘 제품들로 글로벌 소비자들의 신뢰를 얻고, 경제적·환경적으로 성과를 창출하는 산업으로 성장하길 기대한다.

김기현 슬록㈜ 대표

클린뷰티 지속가능성 검증서비스& 플랫폼, K-서스테이너블 운영

국내 최초 화장품 탄소발자국 계산기 개발

글로벌 클린화장품 단체 표준 기술위원

ISOESG심사원

‘광고를 알아야 크게 성공한다’ 공저

![[속보] 구광모 "향후 5년간 韓 소부장 협력사 R&D에 60조 투입"](https://newsimg.sedaily.com/2025/11/16/2H0H7OSJAN_1.jpg)

![[AI의 종목 이야기] 중국, '저공경제' 표준체계 구축하며 산업화 속도](https://img.newspim.com/etc/portfolio/pc_portfolio.jpg)