내일(19일)이면 의대 정원 증원에 반발해 전공의가 진료 현장에서 이탈한 지 1년이 된다. 14일 기준 211개 수련병원 전공의 1만3531명 중 1174명(8.7%)만 출근한다. 진료 공백이 장기화하면서 장기이식 등의 진료를 제때 받지 못해 숨지는 일이 줄을 잇고 있다. 의·정 갈등이 풀릴 가능성이 작아 당분간 비극이 계속될 전망이다.

지난해 6월 A(55)씨는 급성 심근경색에다 심장 쇼크가 왔다. 서울대병원 의료진이 심폐소생술(CPR), 관상동맥 중재시술(PCI)로 급한 불은 껐다. 유일한 회생법은 심장 이식. 바로 이식 대기자 명단에 올렸다. 하지만 적합한 공여자(뇌사자)가 나타나지 않았고, 심장은 나빠졌다. 11월엔 에크모(인공심폐보조장치)를 다는 최악의 상태로 치달았다. 24일 버티던 그는 12월 초 패혈증(전신 혈액에 균이 침투한 상태) 등으로 숨졌다.

B형간염이 악화한 B(60)씨는 급성 간 부전(기능을 못 함)과 간암 진단을 받았다. 지난해 3월 혼수에 빠져 지방의 한 대학병원에 입원했다. 계속 나빠져 11월 초 서울대병원으로 실려 왔고 이식 대기자가 됐다. 간 기능이 더 떨어졌지만 공여자를 찾지 못했고, 12일 만에 숨졌다.

의정 갈등으로 간·신장·폐·심장 등의 장기이식이 줄면서 중증환자가 직격탄을 맞았다. 서울대병원은 2023년 359건의 간·신장·심장 이식 수술(뇌사자·생체 이식)을 했으나 지난해 277건으로 82건(23%) 줄었다. 최중증 환자 7명이 간·폐 이식을 기다리다 숨졌다. 서울의 빅5 병원 한 곳은 같은 기간 간·신장·심장 이식 수술이 878건에서 567건으로 311건(35%) 줄었다.

장기이식이 감소한 건 마취과·외과 등의 전공의가 빠져나가면서 수술이 20~40% 줄어든 데다 국내 뇌사 기증자가 크게 줄었기 때문이다. 국립장기조직혈액관리원에 따르면 뇌사 기증자는 2023년 483명에서 지난해 397명으로 86명 줄었고, 이로 인해 뇌사자 장기이식이 477건 줄었다. 2019~2023년 연평균과 비교해도 이식이 약 346건 줄었다. 이식을 기다리다 숨진 사람도 늘었다. 지난해 1~6월 1578명 숨졌다. 월평균 263명꼴인데, 2019~2023년 월평균(211명)보다 25% 늘었다.

민상일 서울대병원 장기이식센터장은 "환자 가족을 설득해 장기 기증 동의를 받고, 뇌사자의 장기를 이식할 때까지 중환자실에서 관리해야 한다. 그런 일을 주로 전공의가 했는데, 그게 힘들어졌다"고 말했다. 민 센터장은 "최중증 상태의 간·폐·심장 이식 대기자가 1주일 이내 이식받지 못하면 대부분 사망한다"고 설명했다. 홍근 이대서울병원 장기이식센터장은 "지난해 10월부터 거의 이식 수술을 못 했다"며 "요새는 응급실에 오기 힘들어 집에서 숨지는 경우가 적지 않아 뇌사자 감소로 이어진다"고 말했다.

지방 대학병원은 더 심각하다. 최병현 양산부산대병원 간담췌외과 교수는 "의료 인력, 특히 마취과 의사가 부족하니까 뇌사자가 나와도 수술실을 열지 못한다. 수술이 예년의 60%를 넘지 못하고 있다"고 말했다. 3년 넘게 대기자 명단에 오른 간경화 환자는 "간이 나빠져 배에 물이 차서 '응급실행-입원-퇴원'을 반복하고 있다. 이제나저제나 죽을 날만 기다리고 있다"고 탄식했다.

암이나 뇌 진료도 어려워졌다. 조국혁신당 김선민 의원실 자료에 따르면 지난해 2~9월 47개 상급종합병원의 위·대장·폐·간·유방·갑상샘 등 6대 암 수술이 전년 동기보다 21% 줄었다. 간암 30%, 위암·갑상샘암 26%, 폐암은 23% 줄었다. 뇌종양·뇌졸중 등을 치료하기 위해 긴급히 이뤄지는 개두술도 1년새 24% 감소했다.

서슬기(35)씨의 아버지(59·췌장암 4기)는 항암 치료를 받고 암세포가 기적같이 줄어 수술이 가능한 상태가 됐다. 그러나 지난해 2월 수술 날짜가 잡히지 않았다. 의료진은 "두 달 후 다시 일정을 잡자"고 했다. 다른 대형병원에 알아봐도 마찬가지였다. 그새 다시 암세포가 번지면서 수술이 불가능해졌고, 8월 숨졌다. 서씨는 "아버지 같은 피해자가 다시 나오지 않게 상황이 개선됐으면 좋겠다"고 호소했다.

서울에 사는 50대 C씨는 지난해 3월 중순 어머니를 보냈다. 동네 산부인과 원장이 "암인 것 같다"면서 큰 병원으로 가라고 권고했다. 상급종합병원 2곳을 예약했는데, 갑자기 "전공의 이탈로 신규 환자를 받을 수 없다"면서 취소했다. C씨는 "지금도 너무 화가 난다"고 말했다. 안기종 한국환자단체연합회 대표는 "서울의 주요 대형병원이 혈액암 신규 환자를 받지 않은 지 오래다"라고 말했다.

희귀병 환자도 어려움을 겪는다. 서이슬 한국PROS환자단체 대표의 아들(13)은 'KT증후군'을 앓고 있다. 양쪽 다리 길이가 다르게 성장하는 병이다. 서울의 한 대형병원에서 조직검사를 받기로 했으나 계속 밀렸다. 전공의가 없어서라고 했다. 결국 5개월 기다려 검사했지만 수술은 내년 5월로 밀렸다. 서씨는 "다행히 최근 빈자리가 생기면서 수술이 당겨졌다"며 "전공의나 마취과 의사가 없어서 수술을 못 한다고 하는데 인력을 못 구하는지, 안 구하는지 모르겠다"고 말했다.

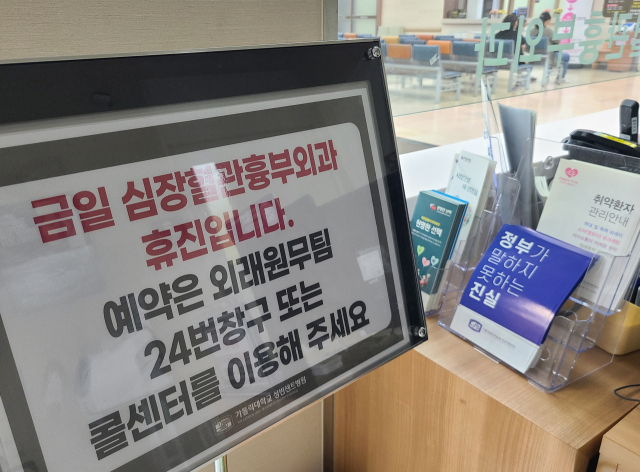

선천성 만성 콩팥병을 앓는 딸을 둔 조유주(35)씨는 "담당 교수가 과로 탓에 최근 휴진하더라. 앞으로 아이가 진료받지 못하지 않을까 두렵다"고 말한다. 그는 "정부가 대책이 없다. 너무 밉다"고 말했다.

약물 임상시험도 줄었다. 임상시험은 절박한 환자에게 한 줄기 빛과 같다. 식품의약품안전처에 따르면 연구자(의사)가 학술연구 목적으로 수행하는 임상시험의 승인 건수가 2023년 123건에서 지난해 71건(가집계)으로 거의 반 토막 났다. 적지 않은 중증 환자가 신약의 혜택을 보지 못한 것으로 추정된다.

김성주 한국중증질환연합회 대표는 "의·정 양측이 의사 수급추계위 구성 등을 놓고 소모적 갈등만 이어가면 환자 피해가 반복될 수밖에 없다"면서 "협상 데드라인에 얽매이지 말고 빠르게 대화 테이블을 마련해야 문제를 풀 수 있다. 의료개혁은 의료개혁대로 추진하되, 진정성을 갖고 갈등을 봉합하고 환자 피해 등도 조사·해결할 기구부터 만들어져야 할 것"이라고 말했다.

◇특별취재팀=신성식 복지전문기자, 이에스더ㆍ정종훈ㆍ채혜선ㆍ남수현 기자 ssshin@joongang.co.kr

![[1년전 오늘] 전국서 전공의 수천명 집단사직](https://www.jeonmae.co.kr/news/photo/202502/1120009_824280_54.jpg)

![[단독] '강제입원' 정신질환자 매년 3만명인데…지난해 외래치료 지원 고작 '17건'](https://newsimg.sedaily.com/2025/02/20/2GP1L8DK8O_3.jpg)