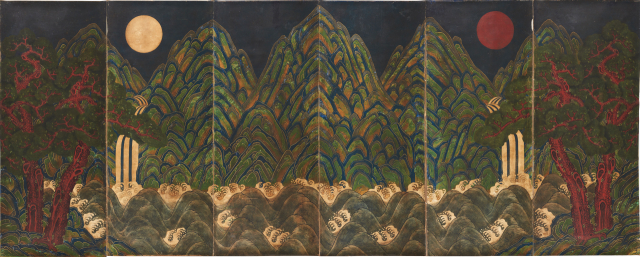

몸을 맞댄 두 신이 짙푸른 색으로 빛난다. 여러 갈래로 뻗은 손으로 미루어 팔다리가 열 개라는 힌두교 칼리 여신임이 분명하다. 그를 끌어안은 남신(男神)은 세 개의 눈을 가진 시바신이다. 정면 얼굴 옆으로 때로 온화하지만 때론 분노하기도 하는 다른 낯빛의 검정과 초록 얼굴이 놓여 하나의 머리를 이룬다. 푸른 신들을 붉은색이 감싸고 황금 같은 노란색이 영험함을 더하는 내고(乃古) 박생광(1904~1985)의 ‘힌두사Ⅱ’이다. 진주시립 이성자미술관에서 31일까지 열리는 특별전 ‘한국 채색화의 흐름 :진주 색, 색을 입다’ 전시에 출품된 작품이다.

박생광은 수묵에 강렬한 오방색 채색을 더해 토속적 정서와 민족성·생명력을 담아내는 독창적 기법으로 유명한 화가이며 진주 사람이다. 동학농민운동에 앞장섰다 박해받게 된 아버지가 진주로 피난 가는 바람에 남강 변에 움막을 짓고 가난한 어린 시절을 보냈다고 한다. 재능이 있어 17세 때 일본으로 건너가 그림을 배웠는데 해방 후 일본화(畵) 배척 분위기 속에 억울한 평가를 받기도 했다. 화가는 고집스럽게 자신만의 화풍을 구축했고 1970년대 후반부터 전개한 그의 말기작은 한국의 무속과 불교에 기반한 ‘가장 한국적’인 회화 중 하나가 됐다.

그림이 걸린 진주시립 이성자미술관은 진주 출신의 현대미술가 이성자(1918~2009) 화백이 376점의 작품을 기증한 것을 계기로 2015년 개관한 곳이다. 1951년 프랑스로 간 이성자는 같은 세대 화가들이 일본 유학을 통해 서양화를 배운 것과는 달리 유럽 본토에서 정통으로 미술을 공부했다. 김환기·유영국과 함께 ‘한국 추상미술의 선구자’로 꼽히는 거장이다. 다채로운 색감을 선보인 이성자의 후기작은 동양의 음양 사상에 기반을 뒀다. 5월 프랑스 정부가 ‘주목할 만한 현대건축물’이라는 현판을 걸고 공식 문화유산 지정을 선포한 프랑스 남부 투레트의 이성자 아틀리에 ‘은하수’ 또한 작가가 음양 사상에 근간을 두고 직접 디자인한 건물이었다.

◆잊혔던 채색화의 전통

진주시가 올해로 3회째 ‘한국 채색화의 흐름’ 전시를 열고 있는 데는 이 같은 예술적 배경이 있다. 조선 시대 사대부 문화가 내적 성찰의 수묵화를 강조한 탓에 우리 스스로가 백의민족을 자처하고 여백의 미를 찬양하며 색(色)의 역사를 잊고 있음을 자각한 전시다. 2022년 첫 전시는 우리 회화의 원형인 고구려 고분 벽화부터 불화·초상화·민화 등 화려하고 장엄한 한국 채색화의 근원을 살폈다. 비슷한 시기 국립현대미술관이 개최한 ‘생의 찬미:한국 채색화 특별전’이 논란을 일으킨 것과는 대조적으로 평단의 호평을 받았다. 이듬해에는 화사한 ‘화조화’에 집중했고 올해는 그 흐름을 더욱 확장해 전통 채색화가 어떻게 현대미술로 이어졌는지까지 살폈다. 부산을 제외한 경남권의 문화 인프라가 취약한 탓에 2022년 전시는 7만 명, 2023년 전시는 10만 명 가까운 관객이 호응했다. 이원복 전 국립중앙박물관 학예실장과 정준모 전 국립현대미술관 학예실장이 머리를 맞대 기획한 이번 전시는 현대미술에 대한 관심까지 확장해 인기를 얻고 있다.

전시가 함께 열리고 있는 철도문화공원 차량정비고는 ‘한국의 오르세’라 불릴 만하다. 1925년 문을 연 진주역이 기관차를 정비하던 부속 시설이자 100년 역사의 국가등록문화유산을 전시장으로 개조했다. 잔디가 푸르른 공원에 우뚝 선 붉은 벽돌의 건물이 멋스럽다. 6·25전쟁 중에 새겨진 총탄의 흔적까지 그대로 품은 ‘유산’이다.

◆잃어버린 옥(玉) 문화

진주라는 이름은 고려 시대 거점 도시 12목 중 하나인 ‘진주목’으로 역사에 등장했다. 흔히 ‘천 년 진주’라 부르는 이유다. 하지만 진주의 진짜 역사는 그보다 더 오랜, 3000년 전으로 거슬러 올라간다. 1967년 진양댐 건설 이후 진주시 대평면 대평리 일대에서 남부 지역 최대 규모의 청동기 유적이 발굴됐다. 옥 관련 용품을 제작하던 공방으로 추정되는 ‘옥방’ 유적에서 굽은 형태에 구멍이 뚫린 ‘굽은 옥(곡옥)’이 대거 출토됐다. 김홍남 전 국립중앙박물관장은 수년 전부터 국립진주박물관이 소장한 ‘굽은 옥’과 대평리 유적을 연결해 이 지역의 역사는 물론 일본과의 교류사까지 새로이 짚어보는 방대한 연구를 진행 중이다. 김 전 관장은 “신라 왕실 유물에서 볼 수 있는 곡옥을 흔히 삼국 시대 유물로 생각하지만 그 역사는 더 오래 전으로 거슬러 올라가고 진주시 대평리 청동기 유적 발굴과 연결 지으면 기원전 900년 무렵부터 시작된 것으로 볼 수 있다. 중국에도 없는 우리만의 ‘곡옥’과 옥 공예 문화가 진주에서 태동했다는 추론이 가능하다”고 말했다. 그는 이어 “진주 남강 문화권이 동북으로는 낙동강, 남쪽으로는 남해로 흘러가는데 남해안 문화권과 인근 일본의 교류사를 다른 각도에서 주목할 수 있다”며 “‘곡옥’이 일찍이 한반도 남부에서 제작돼 일본으로 전파됐다거나 혹은 일본 천황 가문의 상징이자 청동거울. 청동검, 굽은 옥으로 이뤄진 ‘3종 신기’와 관계에 대한 가설도 세워볼 수 있다”고 덧붙였다. 김 전 관장은 경남문화재연구소 고민정 연구원, 진주시 청동기박물관 조가영 학예사 등과 공동으로 이에 대한 연구를 심화하고 있다.

◆예술로 살아나는 도시

오래된 도시가 예술로 회생한 경우는 스페인 빌바오가 있다. 쇠락한 산업도시였던 빌바오는 ‘빌바오 구겐하임 미술관’과 함께 문화도시로 부활해 ‘빌바오 효과’라는 이름까지 낳았다. 영국 런던의 버려진 발전소를 현대미술관으로 전환한 ‘테이트 모던’도 주목할 만한 성공이다.

진주는 한때 실크산업으로 유명했으나 1990년대 이후 섬유산업의 쇠퇴와 함께 산업적 내리막길을 걸었다. 그래서 택한 것이 문화와 예술이다. 진주시는 2019년 11월 ‘유네스코 창의도시’로 이름을 올렸다. 유엔의 교육 문화 전문기관인 유네스코는 세계화의 흐름 속에 문화가 획일화되는 것을 우려해 도시와 지역의 문화 다양성을 지키고자 2004년 유네스코 창의도시 네트워크를 시작했다. 서울(디자인), 전주(미식), 부산(영화), 통영(음악), 광주(미디어아트) 등과 함께 진주는 공예·민속예술의 창의도시로 지정됐다.

진주시는 기존 성공 사례 외에도 여러 도시를 참조하는 중이다. 독일 에센의 루르는 졸페라인 탄광을 박물관과 관광 복합지로 탈바꿈시켰다. 프랑스 보르도의 ‘바생 데 뤼미에르’는 2차 세계대전 당시 잠수함 기지로 쓰이던 곳을 디지털 아트센터로 전환해 사람들을 끌어모으는 중이다. 프랑스 국립박물관인 루브르의 분관을 개관한 랭스, 퐁피두센터 분관을 유치한 메츠 등은 국립미술관의 분관으로 문화 관광 거점화를 이룬 도시들이다.

진주시가 꾸는 또 하나의 꿈은 진주성 내 옛 국립진주박물관에 국립현대미술관 분관을 유치하는 일이다. 진주역이 이전하면서 옛 진주역 자리로 국립진주박물관이 이전했고 공간을 확보할 수 있게 됐다. 한국의 ‘3대 근대 건축가’ 중 하나인 김수근이 설계한 건물이라 더욱 의미가 크다. 성사된다면 진주성이라는 역사적 공간이 현대미술관을 품은 특별한 사례가 될 수 있다. 구슬이 서 말이라도 꿰어야 보배라 했다. 진주는 구슬을 꿰는 정성으로 역사와 예술을 엮어 문화의 보석을 만들어 가는 중이다.