(조세금융신문=고승주 기자) 부자는 정의로운가? 분배조차 시장에 맡기자는 신자유주의 경제사조는 부자가 더 부자가 되면, 세상이 풍요로워진다는 신앙적 믿음을 퍼트려왔다. 한국은 전통적으로 세금도 적게 걷고, 복지도 적게 하는 국가였는데, 그 돈으로 성장을 할 수 있다고 믿었기 때문이다. 현 정부는 경제성장률 하락 시기에 고소득자를 위한 조세지출을 늘려왔으며, 동시에 대기업과 자산가들을 위한 감세를 추진했다. 그 결과 빈익빈부익부(소득분배지표)는 더욱 악화되고, 나라 적자는 세금수입 펑크를 타고 솟구쳤다. 공공지출 수준도 후회했다. 국가가 몰락할 때면 공통적으로 벌어지는 장면이 있다. 성장률이 구조적으로 하락하면, 기득권층은 나라의 부를 더욱 빨아먹고, 가난해진 민중은 고통받다가 끝내 국가가 망한다. 한국은 그리고 구조적인 성장률 하락구간에 들어섰다. 이대로 2000~2010년생이 노인이 되면, 돌이킬 수 없는 폭탄이 터질 것이다.

◇ 1. 파이가 늘었는데, 세금은 줄었다

한국경제는 하락 중이다. 2000년대 5%였던 잠재성장률은 2010년 3%로 떨어졌고, 2022년 2.3%를 기록한 후 2023~2024년 2.0%로 내려갔다. 2025~2029년 사이에는 1%대 후반으로 2030년부터 1%대 초반을 간신히 기록하다가 2040년이 되면 0.6%까지 내려간다.

이는 불가피하다. 1등과 2, 3등 간 점수차이가 근소한 것처럼 경제가 일정 수준에 다다르면 성장률은 급속도로 떨어진다.

이때 중요한 게 국가 재정을 어떻게 쓰느냐이다.

이유는 세 가지다. 첫째, 저성장이라도 명목 GDP는 어느 정도 일정 규모를 유지한다. 둘째, 정부는 이를 바탕으로 안정적인 재원형성이 가능하다. 셋째, 돈이 메마른 곳에 돈을 안정적으로 지원할 수 있는 유일한 주체는 정부 뿐이다.

첫 번째와 두 번째 측면에서 보면, 현 정부에서 명목 GDP가 상승했는데, 세금이 줄었다.

원래 한국 경제사에서 국가 전체 파이(명목 GDP)가 늘 때마다 세금도 같이 늘어났다. 파이나 늘었는데 세금이 줄어든 건 심각한 경제 위기에서나 벌어졌다.

연도별 명목 GDP는 2022년 2323.8조원, 2023년 2401.2조원, 2024년 2549.1조원으로 성장했다. 한국의 조세부담률 수준은 2000년 GDP의 20% 초반에서 2022년 32.0%까지 늘어났다(직‧간접세와 국민연금‧건강보험 등 사회보장기여금을 합친 수치).

그런데 이것이 2023년엔 세금수입 펑크 –56.4조원과 더불어 28.9%로 떨어졌다. 2024년엔 26.8%까지로 하락했을 것이다. 해당 수치는 기재부가 지난해 9월 추산한 바 있다(2024~2028 국가재정운용계획).

◇ 2. 세금감소는 재정적자로 돌아왔다

세금감소는 고스란히 정부 재정적자에 누적됐다.

정부의 나라살림 성적표, 2024 회계연도 국가결산보고서에 따르면, 지난해 정부는 통합재정수지(총수입-총지출)에서 –43.5조원을, 관리재정수지에서 –104.8조원을 기록했다.

관리재정수지란 통합수지 빼기 국민연금 등 순이익인데, 기금을 뺀 세금적자 등으로 까먹은 재정이 –104.8조원에 달한다.

좀 더 심각한 건 통합재정수지 적자인데, 원래 한국은 통합재정수지 흑자국가였다.

관리재정수지가 근력 정도라면, 통합재정수지는 심폐기능까지 더한 전체 정부 재정 체력 수준을 보여준다.

현 정부 이전에는 1997~1999년 외환위기, 2009년 금융위기, 2019~2021년 미중 무역분쟁‧코로나 19 대유행 등 단, 세 번만 통합재정수지 적자를 봤다. 외부 병균에 감염되지 않는 한 한국 정부재정은 꾸준히 체력을 길러온 셈이다.

그런데 현 정부 시기를 보면, 2022년 통합재정수지 적자를 코로나 추경 후속조치라고 해석해도 2023~2024년 각각 –36.8조원, -43.5조원의 적자를 냈다.

더 안 좋은 건 정부가 통합재정수지 적자 내는 것을 전혀 두려워하지 않는다는 것이다. 2025년도 예산을 보면. 기재부는 올해 통합재정수지 –25.6조원, 관리재정수지 –77.7조원 적자를 예상했다.

◇ 3. 가난한 사람을 쥐어짜 부자 지갑을 늘렸다

정부가 국채를 찍어내는 것만 재정정책은 아니다. 때로는 감세를 통해 누군가를 지원할 수도 있다.

그 지원이 우리 공동체에 좋은 것이라면, 감세를 생각해볼 수도 있다. 아니라면, 누군가는 독을 마시게 된다.

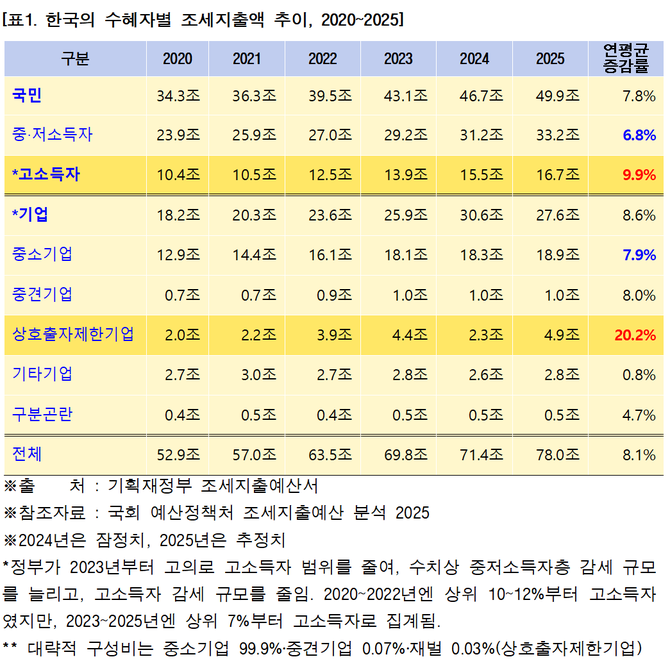

아래는 현 정부가 어떤 식으로 조세지출을 썼는지에 대한 표다.

위 표를 보면 중소기업에 대한 세금지원은 2020년 12.9조원에서 2025년 18.9조원으로 6.0조원이 늘었고, 재벌기업(상호출자제한기업) 지원은 2020년 2.0조원에서 2025년 4.9조원으로 2.9조원 밖에 늘지 않은 것으로 나타난다. 금액만으로보면 중소기업을 더 많이 지원한 듯 하다.

그러나 사실 여기에는 중요한 숫자가 하나 빠졌다. 그룹 간 구성비다.

중소기업은 전체 기업의 99.9%인데, 재벌은 0.03%에 불과하다.

구성비에 따라 세금지원액을 환산하면, 2020년에는 1재벌기업이 받는 조세지원이 평균적으로 1중소기업 대비 512.8배 수준이었다. 대기업은 투자를 많이 하기에 어느 나라에서나 조세지원을 많이 받는 경향을 가진다.

그런데 이것이 2025년엔 859.6배로 무려 346.8배나 뛰었다. 재벌기업이 투자를 2배, 3배 늘려서 더 받은 게 아니다. 정부와 국회가 같은 투자를 하더라도 세금지원을 더 많이 받을 수 있도록 기술 관련 세액공제나 임시투자공제 등을 만들어줬기 때문이다.

같은 방식으로 중저소득자와 고소득자 간 세금지원 격차 수준을 비교하면 2020년에는 3.2배, 2022년 3.4배인 반면, 2023년엔 6.6배로 훌쩍 뛰어올랐으며, 2025년에도 6.7배나 됐다.

고소득자 감세를 했다는 건 중저소득자 부담이 비례적으로 증가한다는 뜻이다.

그 사이 분배 측면에서 보면, 양극화는 더 벌어졌다.

2024년 3월 기준 소득상위 40%에 속하는 4·5분위 가구의 자산은 1년 전과 비교해 각각 5억9944만원‧12억3780만원씩 증가했다.

반면, 하위 60%의 자산은 최하위인 1분위부터 2분위, 3분위까지 각각 -339만원, 2분위 -200만원, 3분위 –893만원 감소했다(2024년 가계금융복지조사).

2017년부터 2021년까지 연평균 0.25씩 낮아지던 소득 5분위 배율은 2022년~2023년 사이 0.04 하락하는 데 그쳤다.

소득 5분위 배율은 상위 20%와 하위 50% 간 소득격차로 숫자가 작아질수록 빈부격차가 개선되는데, 현 정부에서는 제자리에 그쳤다.

<下 편에서 계속됩니다.>

[조세금융신문(tfmedia.co.kr), 무단전재 및 재배포 금지]

![[기고] 무역 적자 ‘착취’ 프레임의 오류](https://www.koreadaily.com/data/photo/202504/17/e935ae9e-309c-4eb3-ba8b-5ea0e45d5a4c.jpg)

![[에디터 프리즘] 트럼프의 항복? 시진핑의 항복?](https://pds.joongang.co.kr/news/component/joongang_sunday/202504/19/c075d05f-c130-4f17-9fd3-ad544d0101f5.jpg)