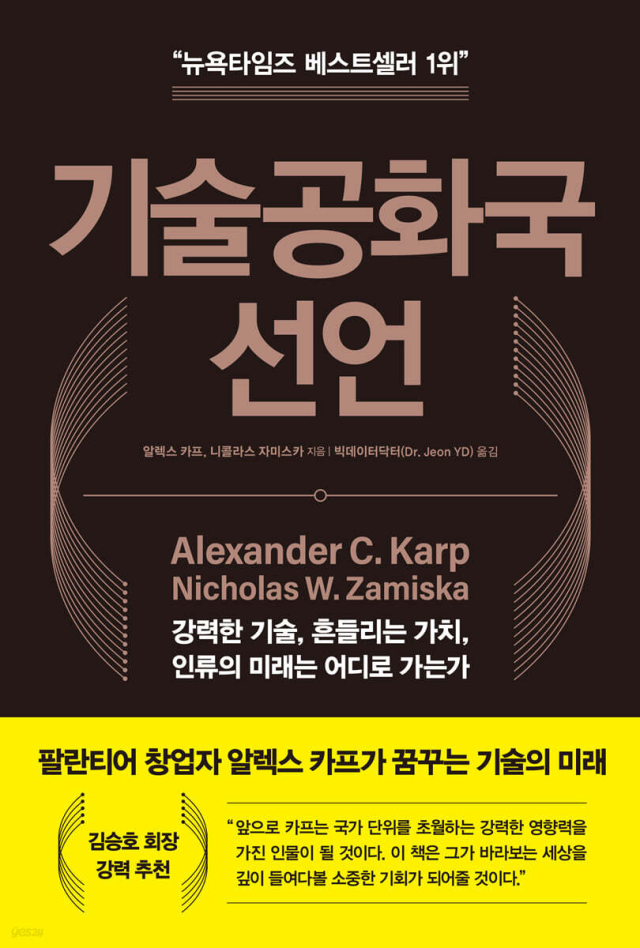

인공지능(AI) 데이터 분석 기업 ‘팔란티어’의 공동 창업자이자 최고경영자(CEO)가 썼다고 해서 기술 혁신 스토리를 기대한다면 실망할 수 있다. ‘기술공화국 선언’은 독일 프랑크푸르트 괴테대학에서 철학 박사 학위를 받은 알렉스 카프가 팔란티어 법률 고문인 니콜라스 자미스카와 함께 펴낸 책이다. 내용은 기술 기업의 성공담이 아니라 21세기 기술과 국가의 목표, 그리고 공동체의 가치관을 정면으로 묻는 정치철학서이자 정책 제안서에 가깝다.

책은 “실리콘밸리는 길을 잃었다”는 날카로운 비판에서 출발한다. 인류 역사상 가장 뛰어난 인재와 자원을 보유한 실리콘밸리가 사회·국가·인류 번영에 기여할 과제 대신 단기 수익과 시장 논리에 함몰됐다는 것이다. 과거 과학자들이 정부와 긴밀히 협력해 인터넷, 로켓, 반도체 등 문명을 바꿀 혁신을 만들어냈다면 오늘날의 실리콘밸리는 소셜미디어, 배달, 쇼핑 플랫폼 등 일상 편의에 몰두한다. 저자들은 실리콘밸리가 ‘인류 문명을 바꾸겠다’는 대담한 야망을 잃고 이제는 광고 알고리즘과 소비자 앱을 만드는 일에만 몰두하고 있다고 꼬집는다.

저자들은 미국 기술 엘리트들의 물질주의보다 정신적·철학적 공백이 더 심각한 문제라고 지적한다. 공동체의 가치와 정체성에 대한 고민보다 깊이 없는 개인주의가 실리콘밸리를 지배하고 있다는 것이다. 범죄 수사에 필요하더라도 보안 장치 해제를 거부하는 애플, 끊임없이 ‘좋아요’를 유도하는 소셜 플랫폼 등이 대표적이다. 저자들은 서구의 새로운 세대가 ‘무엇을 반대하는지는 알지만, 무엇을 위해 존재하는지에 답하지 못하는’ 상태에 빠졌다고 진단한다. 거대한 서사와 공동 목표가 사라진 자리를 시장의 단기 이익이 메우면서 한 세대의 야망과 자존감이 축소됐다는 것이다.

특히 실리콘밸리가 국방, 법 집행, 교육처럼 정치적으로 민감한 분야를 의도적으로 피한다는 점을 문제 삼는다. 구글의 ‘메이븐 프로젝트’ 논란이 대표적인 사례다. 구글의 일부 직원들이 군사 AI 개발을 거부했고 결국 그들의 재능은 클릭률을 높이는 알고리즘 개발에 쓰였다. 저자들은 “그들은 거대한 기술 제국을 세우면서도 도약을 가능하게 한 교육 기관과 자본 시장의 근간인 국가를 돕는 일은 회피한다”고 비판한다.

21세기 AI 기술 경쟁은 단순한 산업 문제가 아니라 미국과 서구 진영의 존망을 가를 생존 전략의 문제다. 저자들은 이를 20세기 중반 핵무기 개발 경쟁에 비유한다. “1940년대 우리는 생존을 위해 과학과 산업의 인재를 총동원했다. 오늘날 우리는 다시 그 순간에 서 있다. 차이는 속도가 더 빠르고, 실패의 대가가 더 치명적이라는 점”이라고 말한다.

저자들은 지난 80년간 큰 전쟁이 없었던 데는 핵 억제력이 역할을 했으나 앞으로는 AI 기술이 그 역할을 대신할 것으로 전망한다. 핵무기가 물리적 파괴를 통한 억제력을 제공했다면 압도적인 AI 기술은 적의 도발을 예방·억제할 수 있다는 것이다. 저자들은 2차 세계대전 당시 미국 정부와 과학자들이 힘을 합친 맨해튼 프로젝트를 통해 핵무기를 개발했듯 지금 미국과 동맹국은 지체 없이 ‘새로운 맨해튼 프로젝트’를 추진해야 한다고 촉구한다. 이를 통해 표적 식별 시스템을 구축하고 정교한 AI로 조종되는 드론 군단, 로봇 군단 등 지능형 군사 시스템을 만들어야 한다고 주장한다.

‘기술공화국 선언’은 논쟁적이다. 국가 안보와 기술을 결합시키려는 전략이 자칫 국가주의로 흐를 수 있고 다양성과 자유를 위협할 수 있다는 우려도 있다. 개인의 자유와 효용을 최우선시하는 실리콘밸리의 젊은 엔지니어들이 듣기에 ‘꼰대’스럽고 위험한 발상이라고 반박할 수도 있다. 하지만 저자들은 불편한 주장도 피하지 않는다. 중국, 러시아, 중동 등 권위주의 국가들이 정부 주도로 AI 기술 개발에 전력을 다하고 있는 상황에서 기술 전쟁에서 패권을 잃으면 그 안에서 누리던 가치 또한 함께 사라진다는 것이 냉정한 현실이기 때문이다. 실리콘밸리 한복판 기술 전쟁의 최전선에 있는 미국 엘리트의 철학을 들여다볼 수 있다. 2만 6000원.

![노벨상도 주목하는 연구, '양자얽힘'이 물리학의 중요 문제가 되기까지[BOOK]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202508/15/16e88385-ec37-4949-85f2-00a643f49799.jpg)

![[IT 칼럼] 소프트웨어 구독 경제는 곧 배급 경제](https://img.khan.co.kr/weekly/r/600xX/2025/08/15/news-p.v1.20250813.54949c19867d497390b5db145e003ae1_P1.webp)

![반도체 ‘추격자’ 돼버린 삼전, 2027년 대반전 시나리오 있다 [왕좌의 게임①]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202508/13/18e993d5-a79b-4bac-a2cc-d6623031906a.jpg)

!["美 3609곳 vs 韓 41곳" 리걸테크 막는 변호사법…카카오, AI 에이전트 생태계 조성 본격화 [AI 프리즘*대학생 취준생 뉴스]](https://newsimg.sedaily.com/2025/08/15/2GWMV5KM0Z_1.jpg)

![[북스&] 89세 '日 워런 버핏'의 투자법](https://newsimg.sedaily.com/2025/08/15/2GWMXQ5FB3_1.jpg)