알테오젠(196170) 등 바이오 신약 연구개발(R&D) 기업들이 낡은 규제에 막혀 상업화 과정에서 품질관리에 애를 먹고 있다. 현행 약사법에 따르면 공장이 없는 바이오 기업이 의약품 위탁생산(CMO) 전문기업에 생산을 맡길 경우 품질 관리에 대한 법적 권한이 없기 때문이다. 대부분 공장을 보유하고 있는 전통 제약사를 중심으로 짜여진 현행 규제의 틀을 바꾸지 않으면 바이오 소재·부품·장비 산업의 성장도 정체될 것이라는 우려가 나온다.

알테오젠은 17일 유럽연합 집행위원회(EC)로부터 블록버스터 안과 질환 치료제인 ‘아일리아’의 바이오시밀러 제품 ‘아이럭스비’ 품목허가를 받았다고 밝혔다. 아이럭스비는 알테오젠이 ‘허셉틴’에 이어 두 번째로 허가받은 바이오시밀러 제품이다. 앞으로 아이럭스비는 아일리아가 유럽에서 허가받은 습성 연령 관련 황반변성, 황반부종 등 안과 질환 환자들에게 처방될 수 있다.

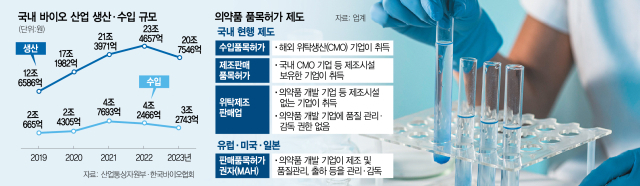

문제는 알테오젠이 아이럭스비 생산을 국내 CMO 기업에 맡겼을 때 품질을 관리하기 어렵다는 점이다. 현행 약사법상 국내 CMO가 생산하는 의약품은 ‘제조판매품목허가’를 받는다. 의약품을 개발한 바이오 기업이 국내에 제조품질관리기준(GMP) 생산시설을 보유하고 있지 않다면 제조판매품목허가가 아닌 ‘위탁제조판매업’ 허가를 받아야 한다. 이때 법적인 품질관리 권한은 위탁제조판매업자가 아닌 제조업자에게만 부여된다. 의약품을 개발했지만 생산시설이 없어 외부 기업에 생산을 맡긴 경우 품질 관리 권한이 개발 업체가 아닌 생산 업체에게만 돌아가게 되는 것이다. 업계 한 관계자는 “케미컬 의약품을 개발하고 생산까지 담당하는 전통 제약사를 중심으로 약사법이 제정됐기 때문”이라며 “반도체처럼 개발과 생산이 분리된 바이오의약품 시장에는 맞지 않는 규제”라고 지적했다.

의약품 개발사에 품질관리 권한이 없다 보니 책임 소재도 불분명해 분쟁이 발생하기도 한다. 특히 특정 의약품이 여러 회사에서 생산 공정을 거칠 경우 이런 문제가 더 커진다. 통상 의약품은 △원료의약품(DS) 생산 △완제의약품(DP) 생산 △패키징 등의 생산 과정을 거친다. 서로 다른 기업이 각 과정을 담당하기 때문에 제품 전반의 품질을 책임지지는 않는다. 이런 상황에서 정작 해당 제품을 가장 잘 아는 개발사는 위탁제조판매업자 신분이라 품질에 대한 검사를 할 수 없으니 전반적인 품질 관리에 대한 사각지대가 생길 수 밖에 없다.

바이오 업계는 제품을 개발한 기업이 품질관리를 할 수 있도록 해야 한다고 요구하고 있다. 이영필 알테오젠 부사장은 이달 5일 대통령 주재 바이오 혁신 토론회에서 “바이오 기업이 CMO 기업에 제품 생산을 맡기면 제조·품질 관리 측면에서 개발 회사와 CMO 기업 간 책임 소재가 불분명하다”며 “개발사들은 내부에 글로벌 품질 관리 시스템을 갖췄음에도 품질 평가를 전혀 할 수 없다”고 토로하기도 했다.

반면 해외에 판매하는 의약품은 개발사가 품질 관리를 할 수 있다. 유럽·미국·일본 등 선진국에서는 ‘판매품목허가권자(MAH)’ 제도를 운영하고 있기 때문이다. 이 제도는 의약품 개발사가 제조 및 품질관리, 출하 등 모든 기능을 수행하고 책임지도록 한 제도다. 결국 알테오젠의 경우 아이럭스비를 유럽에 제품을 판매할 때는 직접 품질에 대한 책임을 지지만, 국내에 제품을 판매할 때는 품질 관리를 하지 못하는 것이다.

오유경 식품의약품안전처장이 토론회에서 “‘시험검사기관’으로 등록하면 품질관리를 할 수 있다”고 답변했지만 이는 현실적인 해결 방안이 될 수 없다는 비판이 나온다. 지금까지 신약 허가를 받은 국내 바이오 기업은 드물었지만, 앞으로는 상업화 단계에 들어서는 바이오 기업이 급증할 수 있기 때문이다. 바이오 업계 한 관계자는 “생산시설이 없는 국내 신약 개발사가 건마다 시험감독허가를 받는다는 건 현실성이 떨어진다”며 “글로벌 스탠다드에도 맞지 않는 규제”라고 꼬집었다. 이어 “바이오 의약품 생태계를 반영해 낡은 약사법을 개정하는 것이 필수적”이라고 강조했다.

![中 엔비디아 반독점법 조사 '불똥' 튈까…삼성·SK 조마조마 [biz-플러스]](https://newsimg.sedaily.com/2025/09/16/2GXX9IYRFW_2.jpg)

![[단독] 안국약품, 바이오 연구조직 해체로 신약 개발 중단 수순](https://www.bizhankook.com/upload/bk/article/202509/thumb/30344-73993-sampleM.jpg)