0.

봐야지, 봐야지 하면서도 차일피일 미루게 되는 책이나 영화가 있다. 미룸의 이유는 제각기 다를 것인데 한강 작가 소설의 경우 ‘마음의 준비를 단단히’ 해야 하기 때문이었다. 『채식주의자』와 『소년이 온다』를 그렇게 미뤘다. 미루고 미루다 어느 순간 미루고 있다는 사실조차 희미해졌다.

하루는커녕 반나절이 멀다하고 충격적인 뉴스가 쏟아져서 충격적이라는 표현에 별다른 충격을 느끼지 못하는 요즘이건만, 한강 작가의 노벨문학상 수상 소식은 그야말로 충격적이었다. 노벨문학상이 주는 무게감에 대한민국 최초라는 상징성을 더하고 사실상 아무도 예상하지 못했던 뜻밖의 결과라는 놀라움을 곱하자, 한강이라는 작가의 이름과 그의 소설은 곧장 ‘현상’이 되었다. 노벨문학상 수상자 발표 직후 엿새 만에 한강의 소설은 판매 부수 100만을 돌파했다.

기분 좋게 시류에 편승했다. 『소년이 온다』를 손에 잡았다. 그래도 마음의 준비는 해야 했다. 내가 아는 한, 한강 작가의 소설은 쉽고 가볍게 읽히는 법이 결코 없다. 글을 어렵게 쓰고 내용이 난해해서가 아니라 읽는 내내 마음을 많이 써야 해서다. 그런 작가가 5.18 광주민주화운동을 배경으로 쓴 소설이 『소년이 온다』이므로 마음의 숨을 들이마셨다. 큰 힘을 쓰기 전처럼.

총 여섯 개의 장 가운데 첫 번째 장을 다 읽고 책장을 덮었다. 45페이지에서 멈췄다. 마음이 아파 더 나아갈 수 없었다. 커뮤니티와 SNS를 보니 나 같은 이가 한둘이 아니었다. 생각해 보니 노벨문학상 수상을 계기로 비슷한 시기에 소설을 읽기 시작한 사람이 수만, 수십만일지도 모르겠다.

다음날, 저린 마음을 악물고 소설의 마지막까지 나아갔다. 내 힘과 의지라 하기보다는 소설이 나를 데리고 갔다. 어쩌면 바로 그것이 작가의 힘이 아닌가 싶다.

1.

『소년이 온다』의 등장인물들이 직간접적으로 겪고 목격하는 국가의 폭력은 묘사되는 그 자체로 읽기에 아프고 괴롭다. 그럼에도 개인적으로 더 애달팠던 부분은 그 가운데에서 떠올려지는 사건 이전의 일상이었다.

도청 상무관에서 시신 수습하는 일을 돕던 중학교 3학년 동호가 계단에 쪼그리고 앉아 떠올리는 얼마 전 학교 생물 시간의 기억. 만약 이 일이 아니었다면 지금쯤 중간고사를 마친 후 주말을 맞아 동갑내기 친구 정대와 배드민턴을 치고 있었을 거라는 생각.

누나와 함께 동호네 세 들어 사는 정대는 5월 광주가 피로 물들기 시작하면서 실종된 누나를 찾기 위해 동호와 함께 거리로 나섰다가 총을 맞고 쓰러졌다. 혼이 된 정대는 썩어가는 자신의 육신을 바라보며 기억을 떠올린다. 정대를 공부시키기 위해 자신의 학업을 포기하고 공장 일을 하는 누나 정미는 야근을 하고 밤늦게 들어와 언제나처럼 식은 밥을 찬물에 말아 먹은 뒤 씻고 나서 조심스럽게 잠자리에 들었다. 자리에 누웠다가 잠든 척하고 있는 자신에게 다가와 이마를 한 번, 뺨을 한 번 쓰다듬고는 이부자리로 돌아갔던 누나의 모습.

국가의 폭력은 그렇게 개인의 일상을 파괴했다. 비가역적으로. 그건 살아남은 자들 또한 마찬가지다. 도청 상무관에서 동호가 만난 진수, 선주, 은숙은 1980년 5월 이후의 시간을 살아서 맞이할 수 있었지만, 그들의 일상이 그해 5월 이전과 같을 수는 없었다. 유가족이 된 동호의 엄마도 그렇다.

5.18 광주민주화운동 희생자

출처-<경향신문>

그 여름 이전으로 돌아갈 길은 끊어졌다. 학살 이전, 고문 이전의 세계로 돌아갈 방법은 없다.

-174p

1장을 읽고 나서 책장을 덮었던 날도, 소설의 끝까지 나아갔던 그다음 날도 자리에서 일어나 곧장 잠자리에 들었다. 자리에 눕기 전, 먼저 잠든 네 살 아들의 얼굴을 쓰다듬고 볼에 입을 맞추었다. 그것이 나의 일상이다. 『소년이 온다』를 읽으며 애달파진 마음이, 파괴된 일상을 덮고 나의 일상으로 돌아온 그 순간에 무너져 내렸다. 이제껏 경험해 본 적 없는 격렬한 공감의 파동이었다.

그리고 다시 생각해 본다. 나와 비슷한 시기에 『소년이 온다』를 펼쳐 들었을 수만, 수십만 독자들이 경험할 공감, 앞으로 수백 만이 될지 모를 독자들에게 이어질 공감의 확장. 대한민국을 넘어 전 세계와 함께 공유될 1980년 5월 광주의 기억.

문학은 힘이 세다. 잠시 잊고 살았다.

런던 대형 서점 ‘포일즈’에 마련된

한강 작가의 작품 코너.

출처-<주영한국문화원>

해외에서도

한강 작가의 작품 완판 현상이

일어났다.

출처-<주영한국문화원>

2.

읽는 내내 아픈 마음을 부여잡다가 문득, ‘읽는 나도 이렇게 아픈데 이걸 쓰는 작가는 도대체 얼마나 마음이 짓이겨졌을까’하는 데까지 생각이 미쳤다. 물론 읽고 쓰는 아픔이야 직접 경험한 당사자들의 그것에 비할 바 못 된다.

수상 이후 스웨덴 언론과의 인터뷰에서 한강 작가는 “세계에 많은 고통이 있고, 우리는 좀 더 조용하게 있어야 한다”고 말했다. 딸의 수상에 기뻐하는 아버지가 마을에서 열고자 하는 잔치를 말린 이유라고 한다.

유난이라고 생각할 수 있다. 인류 역사상 어느 한 곳도 사람이 사람을 죽이는 일이 벌어지지 않는 날이 단 하루라도 있었을까. 이 정도 경사에는 좀 떠들썩하게 축하할 수도 있지 않나. 다른 사람이라면 충분히 그럴 수 있다.

그러다가도 그의 소설을 떠올려보면 고개가 끄덕여진다. 이런 사람이니까 이런 소설을 쓸 수 있는 거구나, 하면서. 현재 대한민국에서 가장 떠들썩한 인물이 된 그의 일상이 언젠가 다시 그가 원하는 대로 조용해질 수 있기를 바라본다.

3.

군인들이 압도적으로 강하다는 걸 모르지 않았습니다. 다만 이상한 건, 그들의 힘만큼이나 강렬한 무엇인가가 나를 압도하고 있었다는 겁니다.

양심.

그래요 양심.

세상에서 제일 무서운 게 그겁니다.

-114p

소설에서 ‘양심’이라는 단어를 처음 마주쳤을 때, 예전에는 익숙했지만 차츰 주변에 보이지 않게 되어 낯설게 된 무언가를 보는 듯한 느낌이 들었다. 분명 예전에는 양심에 따라 산다는 말을 많이 들었던 것 같은데, 양심이 사람의 행동과 판단의 기준이 되는 게 당연했던 시절이 있었던 것 같은데. 지금은 그 자리를 ‘이익’이 차지한 지 오래다. 그런 사람들이 더 큰 힘을 갖고 다른 사람의 양심을 짓밟는 뉴스가 지금은 너무 익숙하다.

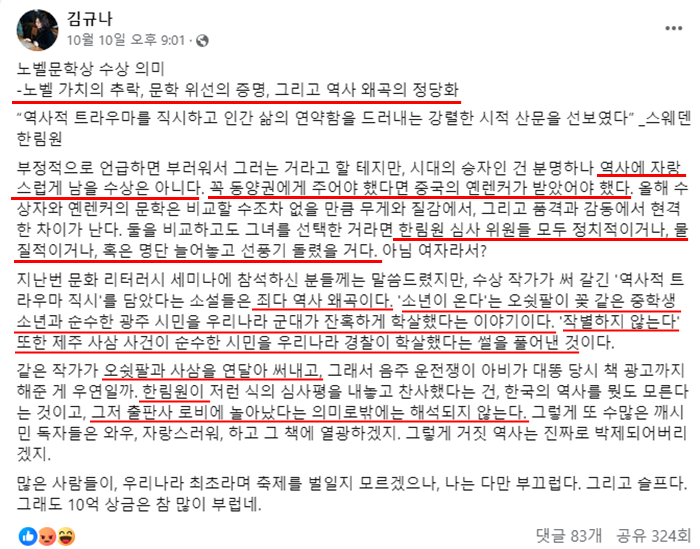

작가 한강과 그의 소설을 폄하하는 목소리가 함께 주목받고 있다. 전 세계가 극찬을 해도 내 눈에는 별로일 수 있고, ‘내가 보기에 그 소설 참 별로’라고 말할 자유 또한 보장되어야 하므로 그냥 그런 사람도 있나 보다 하며 넘길 수도 있는 일이다. 그런데 그런 목소리가 대부분 ‘5.18’이라는 역사적 사실에 대한 조롱과 왜곡을 동반하고 있어서 공분을 산다.

출처-<링크>

조선일보에

고정 칼럼을 연재 중인

소설사 김규나 씨 페이스북

그것이 자신만의 생각이라면 우리가 알 바 아닐 것이다. 5.18을 ‘오쉿팔’이라고 부르는 자가 등단한 소설가이든 뭐든 내 관심의 영역 밖의 일이다. 그런 생각을 스스럼없이 공개적으로 말하는 자에게 소위 말하는 메이저 언론사에서 고정 칼럼을 맡기며 확성기를 빌려주지 않는다면 말이다. 그런 자들을 국가 공직에 앉히지 않는다면 말이다.

‘양심’ 때문에 목숨을 던진 사람들이 ‘이익’ 때문에 양심을 던진 자들에게 모욕당하는 일이 아니라면 말이다.

한강 작가의 노벨 문학상 수상이 빚어낸 이 ‘현상’이 더욱 반갑고 다행스러운 이유는 그 가운데에 『소년이 온다』가, 여기에서 언급하지는 않았지만 『작별하지 않는다』가 있어서다. 이 소설들이 자아낸 공감과 기억의 공유는 꺼지지 않는 생명력을 가지고 끊임없이 확장되어 갈 것이다. 그에 비하면 5,18과 4.3이라는 역사적 사실을 왜곡하고 폄훼하려는 자들은 한 줌도 되지 않는다.

하여, 세계에 있는 많은 고통 속에서도 『소년이 온다』만큼은 앞으로 영영 떠들썩하기를. 있는 힘껏 사람들 입에 오르내리기를.

문학은 힘이 세다는 증거로 오래도록 남아주기를.

![[전북일보 신춘문예 작가들이 추천하는 이 책] 최기우 작가-이정환, ‘이정환 문학전집’](https://cdn.jjan.kr/data2/content/image/2024/10/23/.cache/512/20241023580133.jpg)

!['이야기꾼' 김봉철이 전하는 '진실을, 오로지 진실만을' [신간]](https://cdnimage.dailian.co.kr/news/202410/news_1729661538_1420344_m_1.jpeg)

![[한강 노벨문학상 수상 특별기고⑥] 한강의 붓 세계를 품에 안다](https://cdn.jjan.kr/data2/content/image/2024/10/22/.cache/512/20241022580162.jpg)