“만척의 왜적을 무찔러…다시 삼한(三韓)의 자손을 살려냈으니, 누가 그 큰 공로를 비교할 수 있으랴.”

1604년 쓰인 ‘이순신 선무공신교서’는 임진왜란 당시 이순신의 여러 공을 적고는 그를 일등 공신으로 기록하며 이렇게 평가했다. 이순신은 1598년 정유재란 때 순직했지만, 사후 영의정 벼슬과, 잘 알려진 ‘충무’라는 시호도 받았다.

“피란민들이 들어가 살 만한 곳을 생각해 보니 돌산도만 한 곳이 없었습니다… 떠도는 백성들을 알아듣게 타일러 차츰 들어가 살게 하여, 방금 봄갈이를 시켰습니다.”

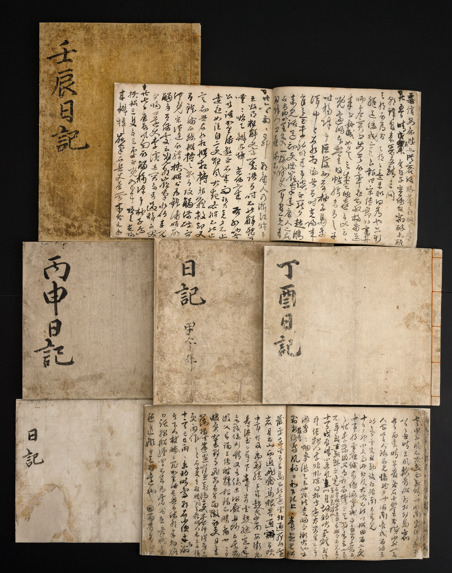

이순신은 전쟁 중인 1593년 1월26일 이런 내용을 조정에 보고했다. 그는 임진왜란이 시작된 1592년부터 1594년 1월17일까지의 전투의 경과, 일본군의 정세, 군사상의 건의 등을 총 61차례 조정에 보고했다. 이를 후대에 옮겨 적은 것이 국가지정문화유산 국보인 <임진장초>다. 책에는 전쟁의 정보뿐 아니라 이순신이 휘하 군사들과 주변의 백성들을 어떻게 생각하며 다스렸는지를 알 수 있는 내용이 적혔다.

서울 용산구 국립중앙박물관에서 28일 개막하는 광복 80주년 기념 특별전 ‘우리들의 이순신’은 영문명이 ‘The Great Admiral Yi Sun-sin’이다. 임진왜란 때의 활약상으로 해외에서도 ‘위대한 제독’으로 찬사받는 이순신과, <난중일기> 등에 남긴 그의 인간적 면모를 함께 보는 전시다. 유물 규모는 258건 369점으로, 국보는 <난중일기>, <임진장초> 등 6건 15점이다. 이순신 종가가 현충사에 기탁한 유물 중 대다수인 20건 34점 진본이 외부 전시에서는 처음으로 한자리에 모였다.

이순신이 남긴 유명한 문구들이 전시장 곳곳에 쓰여 남아 보는 이가 그의 생각을 이해할 수 있게 한다. <난중일기>의 ‘필사즉생 필생즉사’(必死卽生 必生卽死), 국보인 ‘이순신 장검’ 칼날에 새겨긴 ‘석 자 칼로 하늘에 맹세하니 강산이 두려워 떨고, 한 번 휘둘러 쓸어버리니 피가 산하를 물들이도다’(三尺誓天 山河動色 一揮掃蕩 血染山河)처럼 장수로서의 의지를 다진 문구도 있지만, ‘비가 아주 많이 쏟아졌다. 모든 일행이 다 꽃비에 젖었다’(<난중일기>) 나 ‘꽃과 버들이 만발할 때와 단풍과 국화가 필 때 언제가 더 좋으신가요?’(이순신이 현덕승에게 보내는 편지)처럼 감상적인 글귀도 있다. 이순신이 무과에 급제했을 때, 전라좌수사와 삼도수군통제사에 임명됐을 때의 증서, 그가 사용한 것으로 알려진 복숭아 모양 구리 잔과 받침도 있다.

이순신이 활약했던 임진왜란의 전황을 알 수 있는 해외 유물도 함께 공개된다. 정유재란 때 명나라가 일본군을 물리친 공을 6폭 병풍 2개에 전·후반부로 나눠 그린 ‘정왜기공도병’(19세기)은 후반부만 국립중앙박물관이 소장 중이었는데, 스웨덴 동아시아박물관에 있던 전반부가 이번 전시에 들어와 처음으로 함께 공개된다. 1597년 12월2일부터 이듬해 1월4일까지 울산왜성에서 조선·명나라 연합군과 일본군 간의 전투를 그린 ‘울산왜성전투도’(1886)는 임진왜란에 참전했던 일본 사가 지역 다이묘(영주) 나베시마 나오시게 가문이 소유했다가 이번에 처음 국내에서 공개됐다.

이순신의 순직 후 서애 류성룡은 <징비록>(1604)에 “군사들이…부모의 죽음을 애통해하는 것 같았다”고 썼다. 전쟁 중 이순신을 삼도수군통제사에서 파직했던 선조는 이순신 사후 “조정의 계책이 잘못됐고 충신을 저버린 것이 부끄러웠다”고 했다. 그러나 이순신의 큰 공로, 그만큼 컸던 당대의 아쉬움은 시대가 지난 후에도 그를 기억하려는 여러 노력으로 이어져 지금의 우리들에게까지 닿고 있다. 이광수가 쓰고 이상범이 삽화를 그린 1931~1932년 동아일보 연재 역사소설 <이순신> 스크랩 본, 일본 육군 장교 모임 가이코샤가 간행한 <조선 이순신전>(1892), 이순신을 조명한 해외 논문 등에서 그 노력을 느낄 수 있다.

전시는 내년 3월3일까지. 관람료는 성인 5000원이지만, 개막 후 일주일 뒤인 다음달 4일까지, 이순신 서거일인 다음달 16일에는 무료다.