의대생들의 대규모 유급 사태가 결국 현실이 됐다. 전국 40개 의과대학이 정한 수업 참여 마감 시한인 지난달 30일까지 상당수의 의대생이 복귀하지 않았다. 전체 의대 재학생(1만9760명) 중에 절반이 넘는 1만명 이상이 유급될 거라는 관측도 나온다. 의대생들의 명분 없는 수업 참여 거부에 교육 현장도 의료인력 양성·수급도 큰 혼란이 불가피해졌다.

의대생 집단 유급은 스스로 자초한 바가 크다. 이들은 그간 정부의 ‘의대생 2000명 증원 방침에 따른 교육여건 악화’를 명분으로 삼고 집단행동에 들어갔다. 하지만 정부가 의대생들 복귀를 전제로 2026학년도 의대 모집인원을 증원 전 수준인 3058명으로 되돌리겠다고 했음에도 수업 참여 비율은 26% 안팎으로 저조했다고 한다. 교육 당국의 ‘제적 경고’에 일단 등록은 했으나 수업을 듣지 않은 것이다.

대거 유급 사태는 정부의 백기투항 후에도 의대생 단체를 중심으로 필수의료 정책 패키지 철회 등을 요구하며 빚어졌다고 한다. 유급이 확정된 학생들은 올해 복귀가 불가능해 내년 1학기가 돼서야 강의를 들을 수 있다. 당장 각 대학은 내년도 24·25·26학번 1만명가량이 1학년 수업을 함께 수강하는 사상 초유의 ‘트리플링’ 사태에 직면하게 됐다. 의대생들 스스로 교육정상화를 걷어찬 것이다.

정부와 대학들은 현실화된 유급 사태의 후속책 마련에 집중해야 한다. 2026년 신입생의 수강 신청 우선권 부여나 강의 증설 등을 고려해야 한다. 수업 공간과 실습 인프라 확대, 교수 인력 추가 투입도 검토할 필요가 있다.

의대생 일각에서는 오는 6월 새롭게 출범하는 정부가 필수의료패키지를 철회하고, 유급 처리된 의대생을 구제해줄 거라는 루머도 돌고 있다고 한다. 그러나 이런 변칙적 대응은 명분 잃은 수업 거부에 면죄부를 주는 것이고, 다른 학과 학생들과의 형평성에도 맞지 않다. 학칙을 어기는 의대생들은 원칙에 입각해 단호하게 대응해야 한다. 더 이상의 양보와 관용은 의료현장의 혼란만 부채질할 따름이다.

![[2025 첫 추경] 등록금 올린 대학에 국가장학금 1157억 지원](https://img.newspim.com/news/2025/05/01/250501224055614_w.jpg)

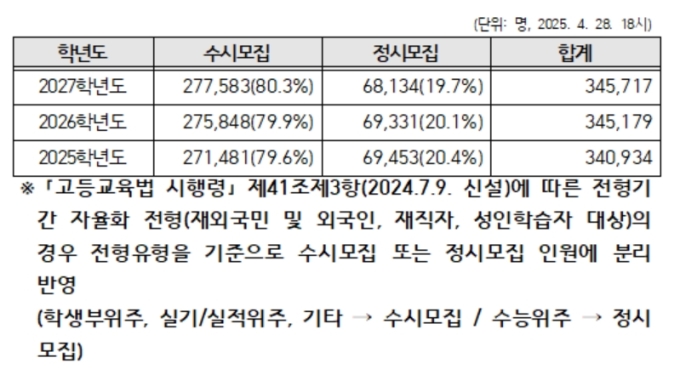

![[에듀플러스] 2027학년도 대입전형계획, 수시 비중 80% 이상…학생부 관리법은?](https://img.etnews.com/news/article/2025/05/01/news-p.v1.20250501.1df55166645e43419affd25ef32ac158_P1.jpg)

![[기고] “메디칼로 장례 되나요?”](https://www.koreadaily.com/data/photo/202505/01/8b2ade63-f464-494e-a5b5-e5a0dcc847df.jpg)