아버지 원수 갚은 문랑·효랑 자매

1709년(숙종 35) 성주 사람 박수하의 선산에 청안 현감 박경여가 무단으로 그 조부의 묘를 썼다. 박수하는 남의 묘역에 강제로 매장한 박경여를 성주목(牧)과 경상 감영에 고발하는데, 모두 패소하게 되었다. 5대째 선산을 지켜 온 박수하는 패소할 이유가 없다고 생각했다. 하루아침에 선산을 빼앗긴 박수하는 너무 억울한 나머지 서울로 올라가 왕에게 직접 호소해보기로 한다. 이른바 격쟁원정(擊錚原情, 원통하거나 억울한 일을 왕·관부에 호소하는 일)이다. 이에 왕은 본도(本道)에 지시하여 재조사하여 처리하도록 했다.

소송 열에 아홉은 묘지 소송

묘지 소송 즉 산송(山訟)은 노비소송, 전답소송과 함께 조선시대 3대 민사소송의 하나다. 타인의 묘역 안에 묘를 쓸 수 없는데, 이것을 침범한 경우에 소송이 붙는 것이다. 산송이라는 법률 용어가 조선에 처음 등장한 것은 현종 때(1664)이다. 이후 18~19세기는 묘지로 인한 소송이 극성을 부린 시대로, 소송의 열에 여덟아홉은 산송이 차지할 정도였다. 다른 소송과 달리 산송은 상중(喪中)에도 허용되었고, 싸우고 때려죽이는 것[鬪毆之殺]의 절반을 차지했다. 노비와 전답 소송이 경제적인 이권 다툼인데 반해 묘지 소송은 이권 문제로만 볼 수 없는, 집안의 명예라든가 후손된 도리와 같은 가치 문제가 개입되었다. 무엇보다 산송은 부계 친족 마을의 형성과 문중 집단의 등장과 함께 나온 사회 현상이었다.

박수하 선산에 박경여 조부 묘 써

소송 중 발언 문제 역고소로 옥사

큰딸 문랑, 파묘 후 다투다 숨지자

작은딸, 여론전 끝 ‘정려’ 결정 받아

유교 상장례 정착, 묘지 소송 급증

선산 수호 목숨 걸었던 시대 풍경

박수하의 소송 건은 왕의 명령에도 불구하고 질질 시일만 끌뿐 1년이 넘도록 감감무소식이더니 2년이 더 지나도 해결의 기미가 보이지 않았다. 이 틈을 이용하여 박경여는 박수하의 선산에 입장(入葬)한 조부의 묘소를 꾸미기 시작한다. 주위 송추(松楸, 산소 주변에 심는 나무의 통칭)를 베어내고 묘도를 만든 후 묘비를 세우려는 것이다. 소식을 접한 박수하는 송추를 무단으로 베어낸 박경여의 종을 잡아다 볼기를 쳤다. 이번에는 박경여가 박수하를 고발한다. 박수하가 잡혀가 조사를 받게 되는데 여기서 던진 말이 문제가 되었다. 경상 감사 이의현(1669~1745)이 박경여의 인척이라 공정하게 처결될지 의문스럽다고 한 것이다. 이에 이의현이 성주로 달려와 박수하를 무고죄로 형문(刑問)하여 하옥시켜 버렸다. 불행히도 박수하는 옥에 갇힌 지 7일 만에 사망하고 말았다.

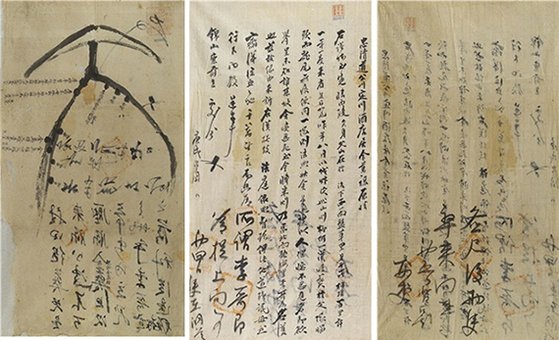

이로부터 미혼의 두 딸 박문랑(朴文娘)과 박효랑(朴孝娘)이 등장하며 온 나라가 들썩거리고 20년에 가까운 세월 동안 회자된 사건이 되었다. 우선 박수하의 사망 소식이 전해지자 그의 큰딸 문랑이 부친의 원수를 갚기 위해 분연히 일어났다. 문랑은 아버지의 옥사가 박경여의 늑장(勒葬, 권세를 빌어 남의 땅에 강제로 장사 지내는 일) 때문이라고 보고 문제가 된 그 집 조부 묘를 파헤치기로 한다. 그녀는 일가친척 및 노복들과 함께 묘산(墓山)으로 올라가 파묘하여 관을 꺼내 시신을 불태워버린다. 사굴(私掘)을 단행한 것이다. 사굴은 범죄인 데다 더구나 시신 훼손은 살인법이 적용되었다. 다시 말해 금장(禁葬) 지역에 투장(偸葬, 몰래 매장하는 행위)을 했을지언정 그 묘를 파내는 것은 묘를 쓴 당사자 외에 다른 사람이 할 수 없었다. 사실 이런 법 규정 때문에 도둑 매장을 해 놓고 파묘 명령이 내려져도 팔짱을 끼고 세월아 네월아 하여 산송의 골이 깊어지는 경우가 많았다.

박문랑이 ‘거사’를 단행한 지 7일이 지나 박경여가 창검으로 무장한 노복들을 데리고 산에 나타났다. 소식을 들은 문랑은 칼을 빼 든 채 말을 달려 무리 속으로 뛰어들었다. 그런데 박경여 측 사람들과 다투는 과정에서 문랑은 죽음을 맞이한다. 문랑의 죽음에 대해서는 두 가지 주장이 있다. 박경여 측이 죽였다는 박수하 측의 주장과 사굴과 살인을 저지른 박수하 족친들이 자신들의 죄를 무마시키기 위해 문랑의 자결을 권유했다는 박경여 측의 주장이 그것이다. 어찌 되었건 문랑은 죽었고, 그 소식을 전해 들은 그녀의 종조(從祖, 할아버지의 남자 형제) 박협은 곧바로 관아로 달려가 박경여 등을 고발한다. 양측이 서로 무장한 채 충돌하여 상호 간에 살상과 고소가 잇따르게 된 이 사태를 국왕 숙종도 주시하고 있다. “근래에 타인의 선산을 빼앗는 폐단으로 시끄럽기 짝이 없는데, 박가처럼 묘지를 파내고 관을 불태우며 사사로이 서로를 살상하는 변란이 어떻게 있을 수 있단 말인가.”(『승정원일기』 숙종 38년 6월 26일)

왜들 이렇게 묘지에 목숨을 걸었던 것일까. 조선의 건국과 함께 유교의 상장례가 국법으로 정해지자 불교식 화장(火葬)을 매장으로 전환시키기 위한 국가적 노력에도 불구하고 개국 100년이 지나도록 완전하지는 못했다. 성종 5년(1474)에는 “존장의 유언을 따라 시체를 화장한 자는 장(杖) 100대에 처한다”는 『대명률』의 조항을 상기시키면서 매장을 고급문화로 여기는 분위기다. 이즈음에 성립된 『경국대전』에는 분묘의 한계를 정하고 경작과 방목을 금지하는 법령이 등재되었다. 분묘가 차지하는 공간은 관료 1품(영의정)이 사면(四面) 각 90보에 한정되고, 2품 이하는 10보씩 감하여 5품이 50보에 한정되었다. 6품 이하 및 생원·진사, 유음자제(有蔭子弟, 음직을 받는 자제)들은 40보를 금장 구역으로 정했다. 100보가 약 70m이므로 40보라면 사면 각 28m가 된다. 국법이 정한 한계 외에 조선후기에는 좌청룡 우백호의 용호수호(龍虎守護)가 인정되면서 불법적인 광점(廣占)이 만연해지며 묘지 분쟁은 더욱 격화되는 형국이었다. 조선후기 사대부가라면 산송에 휘말리지 않은 집안을 찾기 힘들 정도로 심각한 사회 갈등을 야기시켰다.

영남 남인 들고 일어나 억울함 호소

‘적진’으로 돌진한 박문랑이 죽자 이제 동생 효랑이 아버지와 언니의 원수를 갚고자 일어났다. 효랑은 만류하는 조모와 계모를 설득하여 남장을 하고 상경하는데, 대궐에 몰래 들어가 격쟁원정을 한다. 왕은 이 사건을 본도로 돌려보내며 재조사를 지시한다. 하지만 성주 관아는 차일피일 미루며 해결할 기미를 보이지 않는다. 왜냐하면 박경여 측도 서울로 사람을 보내 자신들을 주장하고 있기 때문이다. 효랑은 재차 서울로 올라가 거리의 사람들을 대상으로 가족의 억울함을 알리기 시작한다. 여러 궁궐과 각사(各司)에 청원을 넣을 뿐 아니라 대신이 탄 수레를 붙들고 읍소하며 길 위의 삶을 이어갔다. 효랑의 진정어린 행위에 감동한 장안 사람들은 눈물을 흘리고 심지어 노래까지 지어 불렀고, 영조도 세자 시절에 거리에서 효랑을 본 적이 있다고 한다. 효랑의 요구는 간단했다. 아버지와 언니를 사망케 한 박경여와 경상 감사로 편파적인 판결을 한 이의현을 처벌해 달라는 것이다.

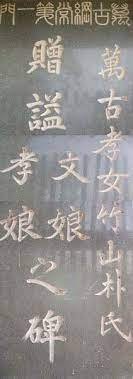

아버지와 언니의 억울함을 호소하는 효랑의 행위에 감동한 경상도 안동 유림 379명은 박문랑의 정려(旌閭, 충신·효자·열녀 표창)를 촉구하는 통문을 성주 유림에게 보낸다. 영남 유림의 발의로 전국의 유림이 들고일어나 문랑과 효랑 자매의 효성을 극구 칭송하는데, 복합상소(伏閤上疏, 대궐 앞에 엎드려 뜻을 전달하는 형태)로 이어졌다. 그들은 박문랑의 효행 정려를 요구하였고, 박경여의 죄상과 이의현의 불법을 비난했다. 남인 계열의 영남이 궐기한 것은 서인의 핵심 인물 이의현에 대한 감정이 개입된 것으로 보기도 한다.

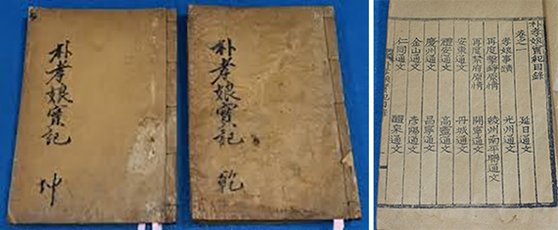

자매 행적 그린 전기 『박효랑전』도 나와

영조 2년, 조정 회의에서 박문랑의 정려가 결정된다. 시골 부녀에 불과한 박문랑이 부모에 대한 지극한 애통으로 칼을 휘두르며 말을 달린 용맹은 장부(丈夫)도 해내지 못할 일이라고 한다. 임금은 “박문랑이 칼을 끼고 말을 달리어 군중 속으로 돌진하는 늠름한 모습이 마치 실상을 보는 듯하다”라고 하였다(영조 2년 12월 20일). 아버지의 원수를 갚기 위해 죽음을 불사한 박문랑과 아버지와 언니의 억울함을 여론화하여 명예를 회복시킨 효랑의 행적이 전기로 꾸려졌다. 박수하의 친족이 저술한 『박효랑전』이 그것이다.

묘지 소송으로 시작되어 두 자매의 효행을 기리는 이야기로 마무리된 이 사건이 전하는 메시지는 무엇인가. 역사적으로는 유교적 상장례의 확산과 부계 친속 의식의 강화로 조상의 묘를 한 곳에 모시는 종산(宗山)이 형성되면서 산송이 본격적인 사회 문제로 등장하게 되었다(김경숙, 『조선의 묘지소송』).

묘지 수호에 목숨을 건 사람들, 조상의 묘에 가문의 위상과 명예를 걸었던 사람들은 저 생이 편해야 이생도 편하다는 사생관과 무덤을 조상의 혼백(魂魄)이 깃든 영원한 안식처로 본 생멸관이 빚어낸 역사의 한 장면에 불과할 뿐이다. 그렇다면 오늘의 장례 문화는 어디로 갈 것인가.

이숙인 서울대 규장각한국학연구원 책임연구원