(조세금융신문=이대복 한국 FTA 원산지연구회 이사장) 통상마찰은 무역 문제를 둘러싼 두 나라 간의 갈등과 분쟁을 의미하며, 이는 주로 무역 불균형, 보호무역주의, 기술 이전 및 지적재산권 침해, 환율 조작등의 문제에서 발생한다.

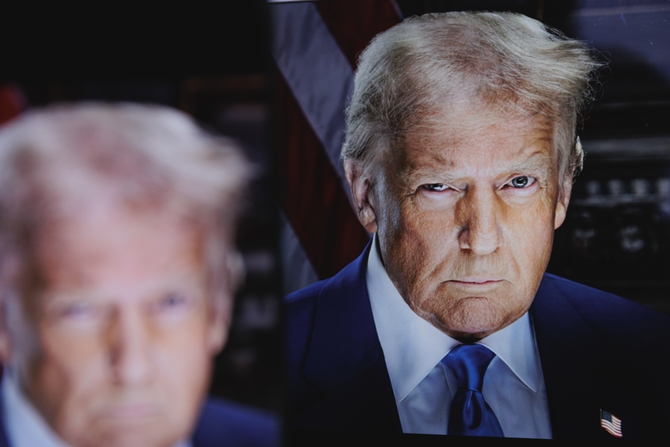

통상마찰은 양국 간 협상, 국제기구 개입, WTO 분쟁 해결 절차 등을 통해 해결될 수 있으나 현재 미국 트럼프 행정부와의 통상마찰의 경우에는 양국 간 협상만으로 해결해야 되고, 통상마찰이 단순한 무역 분쟁을 넘어 정치, 외교, 안보 등 다양한 분야에 영향을 미치기 때문에 포괄적인 해결 노력이 필요하다.

과거 만성적 적자로 허덕이던 우리나라의 무역수지는 1986년부터 흑자로 돌아섰고, 미국과의 무역수지는 1982년부터 흑자였다.

한미 교역에서 한국의 흑자 폭의 확대는 미국으로 하여금 한국산 제품에 대해 수입 규제를 강화하고 한국 시장의 개방 확대를 요구하는 통상마찰의 불씨가 되었다. 이러한 통상마찰 및 미국의 압력은 곧 1990년도부터 한국의 대미무역수지가 적자로 전환되는 주요 원인이 되었었다.

당시 통상 협상에서 미국 측이 협상 무기로 든 근거는 자국(自國) 법규 슈퍼 301조 및 스페셜 301조였다.

슈퍼 301조는, 1988년 ‘종합무역법(Omnibus Trade and Competitiveness Act)’ 상 제301조를 말하는 것으로 외국의 무역 장벽이나 불공정 무역 관행에 대해 미국이 보복 조치를 취할 수 있게 하는 조항이다.

스페셜 301조는 '미합중국 통상법 수정안 제301조' 로 지적재산권 분야에서 불공정한 무역관행이 있다고 판단될 경우 이를 시정하기 위해 다양한 형태의 보복 조치를 취할 수 있게 하는 조항이다.

즉 다른 나라들이 자국의 지적재산권을 충분히 보호하지 않는다면 그 나라와의 무역 관계 전반을 재검토하고 보복을 하겠다는 의미로 볼 수 있다.

한 나라를 우선관찰대상국(Priority Watch List)으로 지정하였다가 관찰대상국(Watch List)으로 한 등급 낮추는 등 협상진전상황에 따라 밀고 당기는 작전을 하는 경향을 본다.

1990년에 우리나라에서는 외교부가, 미국은 미국 무역대표부(USTR)가 양국의 대표로 통상협상을 시작하였다.

통상 협상 대표는 외교적 협상능력이 있어야 되고 국내산업에 대한 지식과 식견을 갖고 있어야 통상협상에서 우위를 점하고 실익을 얻을 수 있다.

그러나 당시에는 통상 협상에 대한 주무 부처는 외교부였지만 실질적인 세부 사항들은 각 부처에 분산되어 있어, 협상에 초기 미숙함이 드러나기도 하였다. 물론 현재는 통상교섭본부가 이를 통합하여 담당한다.

한·미간 통상협상을 뒷받침하는 한미통상 실무회의가 서울과 워싱턴 D.C에서 상호 교환방문하며 열렸는데, 그 당시에 세계 각국을 상대로 미국의 국익을 위하여 매서운 문제점 지적 및 압력을 행사하던 USTR의 전체 직원 수가 64명에 불과하다는 것을 알고 놀랐던 기억이 있다.

그 적은 인원수로도 방대한 업무를 무난히 처리할 수 있었던 배경에는 미국 기업들, 협회, 단체들과 USTR과의 긴밀하고도 완벽한 네트워킹 시스템 덕분이라고 생각했다.

지금 회고해 보면, 한·미 정부간에 공식적으로 처음 열린 통상협상 초기에는 한·미 정부간의 인식에 커다란 갭이 있었고 양국 협상팀 상호간의 신뢰감이 돈독하지 못한 점이 협상 진전을 어렵게 했다고 본다.

USTR의 한국담당자들은 한국의 사치품 소비억제운동을 이해하지 못하였다. 사치품(luxurious goods)이라니? 그 당시 대형 냉장고, 세탁기, TV등이 우리에게는 사치품이었으나 그들에게는 생활필수품이었다.

한국의 근검절약운동이 표면적으로는 개인의 과소비를 억제하기 위한 것이라 하나, 의도는 사실상 외국제품의 소비를 억제시키는 수입억제(import restraint) 운동으로 정부가 유도하고 있다는 시각을 미측이 가지고 있었다.

심지어 도로에 모두 현대(Hyundai)차만 운행하고 있는 것이라든지, 수입선 다변화 제도로 인한 일본 자동차 수입규제, 외제승용차 소유자에 대한 세무조사 등도 통상협상 테이블에서 언급하였다.

양국 정부간의 협상이므로 형식적으로는 대등한 협상의 형식이다. 그러나 내용적으로는 경제뿐만이 아니라 외교, 안보 등 전반적인 사안들을 고려하여 한국이 양보를 많이 하는 편이었고, 각종 법규, 제도 및 관행이 국제표준과 국제수준에 미치지 못하고 투명성도 결여되어 있는 경우, 우리 측에서 반박하기가 어려웠다.

미국 측의 요구도 논리가 미흡하고 합리성을 갖지 못하면 우리가 수용하지 아니하였고 미국 측도 이런 경우에는 한국의 입장을 흔쾌히 인정하고 양해하였다.

지금도 생각나는 것은 햄, 소시지 등 냉장·냉동식품의 유통기한 문제가 논의의 테이블에 올려 졌을 때, 우리 정부가 일제 강점기의 식품공전 상의 기준을 1990년까지 그대로 적용하고 있던 사실을 알게 되어 당혹스러웠던 일이다.

미국 측의 지적은 그 당시의 발달된 냉장차, 냉방시설 등이 있음에도 불구하고 냉장·냉동식품들의 유통 기한이 너무 짧다는 것이었다.

한미 통상협상은 통상협상시 이슈들에 대하여 상대국가를 설득할 수 있는 합리적 근거를 만들어 나가고, 우리의 법과 제도들을 국제적 기준과 표준에 맞추어 발전시키는 등 나름 긍정적인 면도 무시할 수 없었다고 본다.

미국 측에서 주요 의제(Agenda)의 하나로 통관절차(Customs Procedure)란 타이틀로 수출입통관 관련 문제들을 많이 제기하였으며 주요 불만 사항으로 통관절차의 지연이 첫 번째였는데, 화물검사와 세액 심사 업무를 분리해 우선 수출입 화물을 먼저 반출시키고, 나중에 관세 등을 계산하여 납부하게 하는 전자통관시스템을 운영하고 있던 미국측 입장에서는, 화물검사와 세금 계산을 묶어서 같이 하며 서류제출로 통관절차를 이행하던 우리의 수출입통관 시스템, 통관 지연에 불만이 많았던 것 같다.

그러나 2025년 현재 한국 관세청은 세계에서 가장 빠르고 정확한 전자 수출입통관시스템(UNI-PASS)을 발전시켜 운용하고 있으며, 전 세계 많은 개발도상국에 우수한 우리나라의 전자통관시스템을 판매, 수출하고 있다.

미국 통상 대표단과의 실무협상시에 정부의 관세청 대표로서 애로사항중의 하나가 그들이 통상전문가이지 통관전문가가 아니란 점이었다.

그들은 한국의 통관제도를 모르는 것은 물론 미국의 통관제도, 절차 자체도 이해하지 못하고 문제를 제기하고 무조건 불평을 하였다.

한국 측 수석대표께 정식으로 요청하여 한미 통상실무회의에는 미측에서도 반드시 미국 관세청 담당자가 참석토록 하여, 미국 통상 전문가들이 미국 통관전문가들로부터 기술적 지원, 자세한 설명을 받아 한국의 수출입 통관 문제에 대한 불필요한 오해, 억지가 없도록 하였다.

미국산 수출용 냉장고를 부산 용당 보세창고에 반입시켜 놓고 보니 한국의 형식승인 조건에 맞지 않아 220볼트 전압 플러그를 추가하려고 보세구역에서 수리·보수 작업을 신청하였으나, 웬일인지 해당 세관에서 허가해 주지 않는다는 항의성 문제 제기가 있었다.

마침, 통상 실무회의에 같이 참석해 있던 주한 미국관세관에게 필자가 질문하였다. 보세구역에서의 이러한 수리·보수 작업을 미국관세청은 허용하는가? 미국관세관이 답하였다.

“허용하지 않으며, 보세구역에서의 이러한 수리·보수 작업은 한국관세법과 마찬가지로 미국관세법에 의하여서도 위법행위이다.” 실무회의에서의 이 답변 하나로 미국의 무리한 통상 압력을 쉽게 해결하였다.

한국 세관에서 수입을 자의적으로 허용해 주지 않거나 합리적 근거없이 통관을 시켜 주지 않는다고 한국세관을 비난하는 대부분의 사례들이 세관 소관 사항들이 아닌 해당물품 관련 소관부서의 수입 승인, 추천, 허가, 제한과 관련된 사항들이었다.

미국 알래스카 연안에서 잡은 대구머리(Cod head)를 한국세관에서 통관을 허용하지 않는다는 문제제기에 대하여, 그것은 품목분류문제가 아니라 수산물 수입 주무부처의 수입승인, 허가 문제임을 설명하는데 장시간을 소비해야 했다.

회의에 참석한 대구머리 수입부처 담당과장이 품목분류 문제라고 미국측과 한국관세청이 논쟁을 벌이는 광경을 바로 필자 옆에서 느긋하게 입을 꾹 다물고 지켜 보고 있었기 때문이었다.

부랴부랴 전세계 주재 공관을 통하여 알아본 바로는, 그 당시 대구머리를 식용으로 먹는 나라는 한국, 태국, 포르투칼, 노르웨이 등 4개국에 불과하였고, 따라서 다른 나라들은 대구머리를 따로 HS 품목분류할 필요가 없었고, 우리와 같이 대구(HS품목번호: 0303-63-0000)와 구분하여 별도로 HS 품목분류번호(HS품목번호: 0511.91)로 제정, 운영하지 않고 있었다.

세계적 운동화 회사 R은 한국에서의 짝퉁운동화 수출과 관련하여 지적재산권(상표권) 측면에서 한국 세관의 강력한 단속 및 처벌을 계속 요구하여 왔었고, 한국세관은 그 요구를 받아 들여 운동화 수출시 세관 검사 강화, 강력한 처벌등 요구사항들에 대한 수용조치들을 모범적으로 취하고 있었다.

그러나 워싱턴 D.C에서 열린 한·미 통상실무회의에서 미국 USTR 담당과장의 요구사항은 이해하기도 힘들뿐더러 그러한 미측 요구대로 조치를 하면 R사에게도 전혀 도움이 안되는 방안이었다.

즉시 국제전화로 서울 관세청의 실무담당자에게, 필자의 의견을 설명해 주고 다른 대안을 제시하며 즉시 부산에 있는 R사의 한국영업점 K차장에게 필자의 검토 의견을 전달하라 하였다.

잠시후 서울관세청의 실무관이 필자에게 전화하여 R사측의 원래 요구사항을 정확히 전달해 주었다. USTR 담당과장이 R사측의 요구사항을 건너 뛰든가 오해하여 한국측에 잘못 요구하였다고 추정할 수 있었으며, K 차장이 필자의 대안대로 USTR 에 요구사항을 수정, 보완하여 전달하겠다는 전언을 들었다.

다음날 회의가 속개되었을 때, 미 USTR 담당과장이 미측의 요구사항을 재차 전한다 하면서, 어제 한국관세청과 R 사의 실무진간에 합의된 내용대로 요청하였고 한국 측 대표단의 일원은 필자는 그리 하겠다고 미측 요구를 긍정적으로 정식 수용하였다.

미국의 긴밀한 민·관협력체제, 네트워킹이 부러웠다. 그 당시 한국도 저런 업체·관간의 밀접한 협력체제를 가지고 있을까? 잠시 생각하는 계기가 되었었다.

[프로필 ] 이대복 (사)한국 FTA 원산지연구회 이사장

• 경영학 박사

• 세계관세기구(WCO), 동국대, 외국어대 등에서 자금세탁방지론 강의

• 저서 : ‘한국세관의 역사(2009년, 동녘)’

• 2005년 홍조근정훈장 수상

• 1994년 WCO 사무총장상 수상

• 2010.06~2011.07 관세청 차장

• 2008.09~2010.05 인천공항 본부세관장

• 2003.~2008. 관세청 감사관, 조사국장, 통관관리국장

• 2006.~2007. 미국 관세청(CBP) 파견근무

• 2002.~2003. 미국 관세/무역전문로펌(Sandler, Travis &Rosenberg, P.A.) 고문

• 1998.~1999. 천안세관장

• 1989.~1991. 관세청 평가협력국 관세협력과 미국·통상 담당사무관

• 1988.~1989. 구미세관 수출(환급)과장

• 1986.~1988. 관세청 심리기획관실 마약 밀수 담당사무관

[조세금융신문(tfmedia.co.kr), 무단전재 및 재배포 금지]

![[주춘렬 칼럼] 쌀·소고기 개방의 늪](https://img.segye.com/content/image/2025/07/21/20250721517184.jpg)