[비즈한국] 국내 로봇청소기 시장이 4000억 원대 규모로 성장을 거듭하는 가운데 중국 브랜드들의 공세가 뜨겁다. 연초부터 ‘하이엔드 로봇청소기 3대장’ 중 중국의 드리미와 에코백스가 차례로 신제품을 발표했고, 오는 21일 국내 점유율 1위 로보락도 신작을 공개한다. 반면 합산 점유율 30%대의 국내 기업들은 좀처럼 반전의 기회를 만들지 못하고 있다. 지난해 삼성전자와 LG전자가 진공·물걸레 올인원 로봇청소기를 선보였지만 시장을 선점한 중국 제조사들의 벽은 높았다. 몇 세대를 앞서 쌓은 노하우와 기술력, 사용자 친화적인 설계 등이 격차를 벌렸다는 평가다.

#로보락·에코백스·드리미 줄줄이 신작으로 한국 공략

물걸레 청소기는 역사가 짧지만 발전 속도는 빠르다. 아시아권에서는 장판이나 마룻바닥을 물걸레질하는 청소법이 보편적이어서 시장 잠재력이 특히 높다. 일찌감치 자국 수요를 잡은 중국 기업들은 한국과 일본 등 해외를 적극 공략하고 있다. 중국 업체가 연초 신제품을 잇달아 공개하면서 올해 한국은 로봇청소기 경쟁의 중심지가 될 것으로 전망된다.

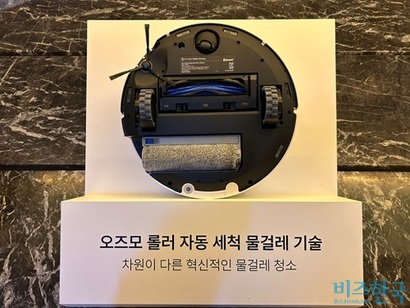

5일 중국 로봇가전 기업 에코백스는 롤러형 로봇 청소기 ‘디봇 X8 프로 옴니’를 공개했다. 한국은 에코백스가 중국 외 지역으론 처음 제품을 출시한 나라다. 2년 만에 한국을 찾은 데이비드 첸 에코백스 최고경영자(CEO)는 이날 서울 영등포구 여의도 콘래드서울 호텔에서 열린 미디어 컨퍼런스에서 직접 에코백스의 혁신 기술과 신제품을 소개했다. 첸 CEO는 “소비자들의 골칫거리를 해결하는 게 최고의 혁신”이라며 “삼성과 LG 등 여러 기업이 뛰어들었지만 에코백스는 오랜 노하우와 다양한 제품, 연구개발과 공급망에 대한 대대적인 투자, 코어 기술 등을 갖추고 있어 차별화할 수 있다”고 자신했다.

디봇 X8 프로 옴니는 이전 버전보다 향상된 스펙에 자동 세척 롤러블 물걸레 신기술이 적용됐다. 롤러에 깨끗한 물을 지속적으로 공급하고 물걸레를 실시간으로 자동 청소하는 게 핵심이다. 김소원 에코백스 코리아 마케팅 매니저는 “외형과 기능이 비슷한 제품들이 출시되고 있지만 고객이 체감하는 사용감 차이는 크지 않다. 먼지 제거는 이미 대부분의 업체가 굉장히 높은 수준을 구현한다. 우리 신제품은 일정 시간 청소하면 걸레가 더러워져 청소효과가 반감되는 문제에 집중했다”고 설명했다.

중국 로봇청소기 3사는 침대·소파 밑 청소를 위한 슬림화와 장애물 회피 능력 개선 등에 집중하고 있다. 저마다 새로 도입한 세부 기술을 앞세워 ‘세계 최초’ 타이틀 경쟁에도 한창이다. 앞서 지난달 중국 가전업체 드리미는 ‘X50 울트라’를 국내 백화점과 온라인 판매 채널을 통해 공식 출시했다. 문턱 기준 최대 6cm까지 걸어오를 수 있는 로봇 다리와 89mm의 공간만 있으면 자동으로 오르내리는 LDS 센서 등을 탑재했다. 로보락도 새 플래그십 모델 ‘S9 맥스V 울트라’를 오는 21일 내놓을 예정이다.

#삼성·LG 전열 다졌지만…중국, 공격적 투자로 글로벌 점령

중국 기업에 뒤처진 삼성전자와 LG전자는 반격을 준비하고 있다. 올해 상반기 신제품 출시가 계획돼 있다. 두 회사는 각각 지난해 4월과 8월 나란히 일체형 라인업을 내놓으며 전열을 가다듬었다. 삼성은 물걸레 고온 스팀 살균 기능으로 위생 관리 기능을 강화한 ‘비스포크 AI 스팀’을, LG는 오수통 냄새를 억제하기 위해 자체 관리제를 적용한 ‘로보킹 AI 올인원’을 내놨다. 국내 기업들은 그동안 먼지 흡입과 물걸레 기능을 합친 일체형이 아니라 기능을 분리한 제품을 만들었다. 성능이 떨어지거나 냄새가 날 수 있다는 판단에서다. 하지만 로봇청소기 시장이 세계에서는 연평균 18%, 아시아·태평양 지역에서는 연평균 40%까지 성장할 유망 시장이 되면서 상황이 달라졌다. 업계에 따르면 지난 2021년 2100억 원 규모였던 국내 로봇청소기 시장은 2022년 2900억 원, 2023년 4000억 원대까지 급성장했다.

하지만 국내 2사가 기술력 차이를 크게 좁히지 못했다는 평가가 나온다. 중국 대다수 브랜드들은 걸레를 빨고 말리는 기능과 더불어 상·하수도에 직접 관을 연결해 물을 넣고 빼는 직배수 기능까지 접목했다. ‘가성비’를 공략하는 다른 중국산 제품군과 달리 이 기업들이 프리미엄 시장에서 강한 것도 고성능의 기술 덕이다. 이에 비하면 국내 제품들은 소비자의 번거로움을 덜어주는 자동화 측면에서 뒤떨어진다.

현재 세계 로봇 청소기 시장 판도는 중국이 쥐고 있다고 해도 과언이 아니다. 중국 업체들의 전 세계 합산 점유율은 95%에 달한다. 선두 로보락은 지난해 우리나라에서도 40% 중후반대의 점유율을 기록했다. 자국 시장에서 약 40%의 입지를 확보한 에코백스는 상대적으로 주춤했던 한국 점유율을 키우기 위해 총력을 기울이고 있다.

국내 기업이 뒤처진 이유는 복합적이다. 심우중 산업연구원 전문연구원은 “삼성과 LG는 오래전부터 로봇 청소기를 출시했지만 시장 규모가 제한적이고 기업 규모에 비해 매출을 많이 확보하기 어렵다고 판단해 신제품 출시가 더뎠다”며 “제품 혁신 영역에서 중국 기업들이 경쟁이 치열한 편이고 대응도 훨씬 더 기민하다. 중국은 생산 비용을 절감하기에도 유리한 조건”이라고 말했다.

중국 기업의 장악력은 막대한 연구·개발(R&D) 투자에서 나온다는 분석도 있다. 로보락은 매년 매출의 7% 이상을 R&D에 쓴다. 전체 직원 1500명 중 절반 이상이 엔지니어다. 2019년부터 2023년까지 R&D에만 19억 위안(약 3774억 원)을 투자했다. 지난해 상반기에는 전년보다 43% 가까이 증가한 약 4억 1000만 위안(약 814억 원)을 투자한 만큼 연간 투자 규모는 더욱 늘어났을 것으로 추정된다. 에코백스도 지난해 상반기 연구개발에 4억 4600만 위안(약 886억 원)을 투입했다.

다만 중국 제품은 보안이나 AS 접근성이 떨어지는 것이 대표적인 약점으로 꼽힌다. 지난해 미국에서는 에코백스 일부 제품이 해킹 공격으로 욕설을 하거나 반려견을 따라가는 사례가 나타나 보안 취약성이 거론됐다. 첸 CEO는 이를 묻는 질문에 “집 안을 돌아다니는 제품의 특성상 우리는 보안을 무엇보다 중요시한다. 다만 미국 사례는 클라우드 차원이 아닌 개별(로컬) 제품의 피해였다. 각 국가의 보안 기준을 따르고 있다”고 강조했다.

업계 관계자는 “국내 기업들은 기존의 주력 부문과 비교해 로봇청소기를 보조 가전 정도로 인식한 측면이 있다. 원천 기술면에서는 뒤지지 않는 만큼 향후 영향력이 커질 가능성이 있다”고 전했다. 심 전문연구원은 “중국 경기 악화와 내수 부진 등으로 중국 기업의 글로벌 진출이 가속될 전망이다. 단가가 높은 프리미엄 제품군의 경우 한국 시장에서 더 적극적인 행보가 이어질 것”이라고 내다봤다.

강은경 기자

gong@bizhankook.com

[핫클릭]

· 아이유 변우석 차은우도 치킨 모델…스타 마케팅으로 불붙은 '치킨게임'

· [단독] "대한민국 관문이 위험하다" 인천공항 조류충돌 최근 11년 새 '최고'

· 고려아연 경영권 확보 무산 후 영풍 차기 경영권 어디로 갈까

· [단독] UAE, LIG넥스원 개발 중인 CIWS-Ⅱ에 이례적 관심

· 카카오페이 2024년 결산…티메프 위기 넘었지만 정보유출 신뢰 회복 과제

<저작권자 ⓒ 비즈한국 무단전재 및 재배포 금지>

![[Leading Company] 에어커튼 및 HACCP 전문기업 ‘세기시스템’의 새로운 성장동력, 세기인더스트리](https://www.hotelrestaurant.co.kr/data/photos/20250104/art_17378176105036_ea026f.png)

![[만파식적] 붐 슈퍼소닉](https://newsimg.sedaily.com/2025/02/04/2GOU96NBVH_1.jpg)