블랙홀

브라이언 콕스·제프 포셔 지음 | 박병철 옮김

392쪽 | 3만3000원

누구나 알지만 아무도 모르는 시공간, 블랙홀. 빛마저 빠져나오지 못해 우리 눈에 보이지 않는 천체가 존재할 수도 있다는 생각을 처음 내뱉은 사람은 18세기 영국의 목사이자 과학자인 존 미셸이었다. 그 별 위에 껍질을 씌운다면 그 이름은 사건(의)지평선이다. 그 너머에 존재하는 ‘특이점’은 자연에 대한 우리의 지식이 통하지 않는, 장소라기보다 시간이며, 어쩌면 “시간의 끝”이다.

블랙홀에 관한 본격적 연구는 1915년 아인슈타인의 일반상대성이론에서 비롯됐다. 아인슈타인은 물론 후배 물리학자들도 한동안 블랙홀이 수학적으로 유도 가능할 뿐 실존하지 않을 거라 믿었다. 그러나 2019년 인류는 지구 곳곳의 전파망원경을 네트워크로 연결한 ‘사건지평선 망원경’을 통해 실제 블랙홀을 촬영하기에 이르렀다.

콕스는 BBC 과학 다큐멘터리로 널리 알려진 영국의 입자물리학자다. 그는 블랙홀이 “물리학을 공부하는 데 더없이 좋은 과제”라고 말한다. 그는 일반상대성이론, 호킹 복사, 슈바르츠실트 해, 홀로그래피 원리, 양자적 얽힘 등 우리가 사건지평선을 넘어 특이점에 도달하기까지 필요한 이론과 개념들을 세세히 그러나 흥미롭게 소개한다.

일반상대성이론의 시공간 개념은 1974년 크리스마스에 온 가족이 TV 채널을 갖고 싸울 때 할머니가 와인잔을 차버린 사건을 통해 이해시킨다. 펜로즈 다이어그램이 다소 어려워 보이지만, 찬찬히 설명을 따르면 많은 부분이 이해된다. 우리의 혼란은 뉴턴이 믿었던 절대적 시간과 절대적 공간 개념을 버리기 어렵기 때문이다. 위로가 되는 것은 ‘속속들이 설명할 수 없는’ 블랙홀이라는 존재에 폭 빠져 사는 물리학자들도 머릿속에 4차원·5차원 시공간을 쓱쓱 그려내지는 못한다는 점이다.

행여 기회가 올지 모르겠지만, 특이점 근처에 도달하면 몸이 엿가락처럼 늘어나는 ‘스파게티화’를 겪는다고 한다. 블랙홀 안에서 가장 오래 버티려면 “사건지평선에서 자유낙하를 시작하여 특이점으로 얌전하게 떨어지면” 된다. 역시 만사태평한 사람이 오래 산다.

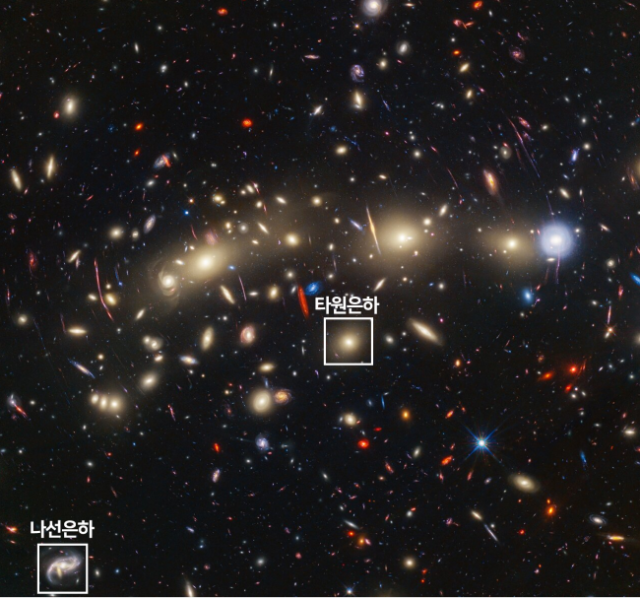

![[사이언스] '과녁 은하'와 뉴턴의 사과](https://www.bizhankook.com/upload/bk/article/202503/thumb/29327-71765-sample.jpg)