“미국에서는 레이저로 뇌전증 병소를 제거한다던데 왜 우리나라에서는 안 되나요?”

얼마 전 ‘레이저간질열치료술(LITT)’에 대해 묻는 환자에게 “당분간 국내 도입은 어려울 것”이라고 답했다. 장비와 일회용 소모품이 너무 비싸 건강보험 재정으로 감당이 안 되기 때문이다. 약물 치료에 실패한 난치성 뇌전증 환자들은 수술적 치료를 고려한다. 오랜 기간 국내 최고 수준의 뇌전증 수술팀과 협업하면서도 몇몇 국가에서 보편적으로 활용되는 최신 치료법과 기기들을 국내에서는 접할 수 없는 데 대한 아쉬움은 크다. 심지어 우리가 개발한 혁신 기술조차 제때 사용하지 못하고 있다. SK바이오팜이 개발해 2019년부터 미국·유럽에서 활발히 사용되고 있는 뇌전증 신약 ‘세노바메이트’는 정작 개발국인 한국에서는 아직 사용이 불가능하다. 단순히 약가 정책과 규제의 문제만은 아니다. 국내 임상시험 인프라, 허가 시스템, 보험 급여 체계 등이 글로벌 스탠더드와 다소 거리가 있기 때문이다.

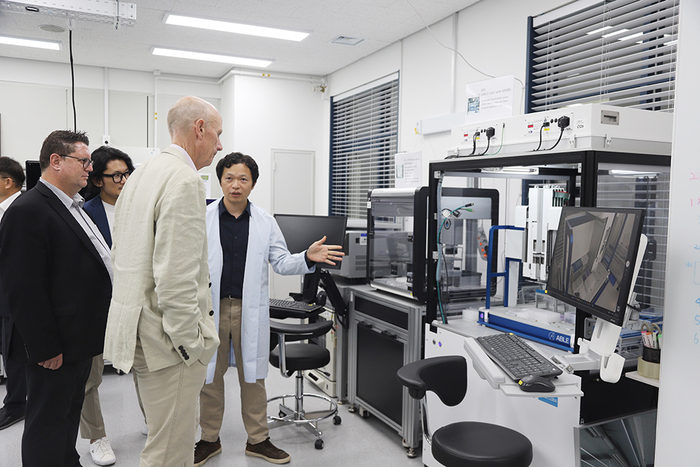

한국의 임상 의료 수준은 세계 최고다. 의과대학에는 전국 최상위 0.1%의 인재가 몰리고 의공학 기술력도 우수하다. 그런데 세계적인 국산 의료기기는 없다. 특히 최근 각광받는 뇌조절(neuromodulation) 기술 분야에서 한국의 위치는 아쉽다. 2026년까지 글로벌 전자약 시장은 380억 달러(약 50조 원)에 이를 것으로 전망되지만 정작 한국의 점유율은 미미하다. 뇌파 측정 및 자극기를 개발한 국내 의료기기 스타트업 대표는 “외국 제품보다 성능이 좋고 가격도 절반인데 사주지를 않는다”고 하소연했다.

의료진의 배타적인 외국 제품 선호 탓일까. 더 근본적인 문제는 글로벌 임상 데이터, 제품 안정성, 장기적인 사후 관리 등 전반적인 인프라 부족에 있다. 2022년 기준 11조 8000억 원을 형성하는 한국 의료기기 시장에서 8조 원 이상은 수입품이다. 고부가가치 제품일수록 수입 의존도가 높다. 의료기기는 기초 및 임상의학, 의공학, 산업화 인프라와 규제 시스템이 유기적으로 결합돼야 한다. 국내에 각 분야의 전문가는 있지만 이를 하나로 묶어낼 통합된 시스템이 없다. 시장 규모도 걸림돌이다. 일례로 국내에서 뇌전증 수술이 필요한 환자는 연간 최소 수천 명에 이를 것으로 추산되는데 실제로는 연 200~300건만 시행되고 있다. 의료기기는 개발에 10년, 허가에 최소 3년이 걸린다. 하지만 국내시장만으로는 투자 회수가 어렵고 해외 진출은 규제와 인증의 벽이 높으니 기업들은 현실적인 고민에 부딪힌다. 무엇보다 의료를 이해하는 공학자, 기술을 아는 의사, 규제를 파악하는 경영자, 그리고 이 모든 것을 통합할 수 있는 비전을 가진 리더가 필요하다. 의료기기 선도 기업인 메드트로닉·올림푸스의 공통점은 의료 현장의 니즈를 정확히 파악해 비즈니스로 연결시킬 수 있는 통합적 역량을 갖춘 리더가 존재했다는 점이다.

와이브레인·뉴로핏 같은 스타트업이 전자약의 국산화 기반을 다졌고 대기업들이 의료기기 시장에 관심을 보이기 시작한 건 희망적이다. 그러나 개별 기업의 노력만으로는 한계가 있다. 의학·공학·경영·규제를 통합적으로 이해하는 인재 양성, 대학·병원·기업·정부 간 협력 플랫폼 구축, 장기적인 투자 환경 조성, 규제 선진화 등 의료기기 산업 생태계 전반의 혁신이 필요하다. 이제는 부분의 우수함을 전체의 경쟁력으로 만들어야 할 때다. 융합형 리더십을 바탕으로 한 진정한 의료기기 산업 생태계 구축에 온 힘을 집중해야 한다.

![中, 팹리스만 3000개 넘는데…韓은 실력갖춘 곳 15개뿐 [다시, KOREA 미러클]](https://newsimg.sedaily.com/2025/07/20/2GVF9PTWYL_1.jpg)

![[기고] 차량 전장기기 고성능화…'하이브리드 커패시터'로 고신뢰·고효율 전원회로 구현](https://img.etnews.com/news/article/2025/07/21/news-p.v1.20250721.6656d20f6ddb4563a1363c2e9c3e1a27_P1.jpg)