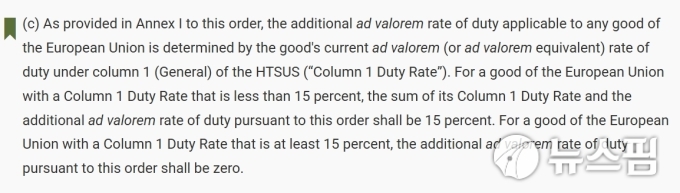

7월 말 타결된 한·미 관세 협상은 표면적으로 상호관세를 15%로 낮추는 성과를 냈다. 하지만 세부 내용을 뜯어보면 양국 간 해석이 엇갈린다.

가령 미국이 한국에 바이오에탄올 ‘신재생 연료 혼합의무제(RFS)’ 도입을 강하게 요구했다는 보도가 있었지만, 우리 정부는 “미국은 협상 과정에서 바이오에탄올용 옥수수 수입 확대를 언급하지 않았다”라고 반박했다. RFS는 수송용 연료에 바이오에탄올 등 재생 가능 연료를 일정 비율 이상 혼합하도록 의무화한 정부 규제다.

이러한 상충된 주장은 ‘동상이몽’에서 비롯됐다. 미국은 완제품인 바이오에탄올의 수출 확대에 집중한 반면, 한국은 원료인 옥수수 수입만을 협상 대상으로 인식했기 때문이다.

바이오에탄올은 옥수수 등을 원료로 하며, 특히 옥수수 기반 생산 과정에서는 증류건조곡물(DDGS)이라는 가축 사료용 부산물이 나온다. 미국은 옥수수보다 에탄올 수출이 부가가치가 더 크다. 반대로 한국은 옥수수 수입 후 국내에서 에탄올과 부산물을 생산하는 것이 식량안보에도 더 유리하다.

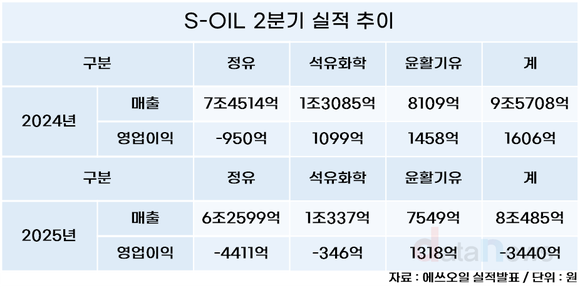

한국 입장에서 미국이 원하는 바이오에탄올 RFS 도입은 쉽지 않다. 현재 국내 RFS는 경유에 4%의 바이오디젤 혼합만 규정한다. 2024년에 추진된 휘발유 바이오에탄올 혼합 시범사업은 정유업계의 반대로 무산됐다. 정유사들은 수입 에탄올을 섞으면 원가 상승으로 휘발유 가격이 오르고 자체 생산이 아닌 수입 혼합 방식으로는 수익을 내기 어렵다는 입장이다.

하지만 바이오에탄올이 꼭 휘발유에만 사용될 필요는 없다. 항공유 분야에서 활용 가능성이 더 크다. 국제민간항공기구(ICAO)는 2050년 탄소 중립 목표 달성을 위해 각국 항공사에 지속가능항공유(SAF) 사용을 의무화한다. 에너지경제연구원에 따르면 2050년 국내 항공유 수요는 현재의 1.6배로 늘어나지만, 폐식용유·동물성 지방을 활용한 SAF만으로는 전체 수요의 5.4%밖에 충족하지 못한다. 결국 ‘알코올-항공유 전환 공정(ATJ)’을 통한 바이오에탄올 기반 항공유가 현실적인 해법이다. 이는 국내 항공 탄소 중립과 한·미 통상 협상을 동시에 뒷받침할 카드다.

이번 타결은 아직 구두 합의에 불과하다. 향후 협상의 문서화 단계에서 미국은 비관세 장벽 철폐를 빌미로 RFS 도입과 미국산 에탄올 수입을 강력히 요구할 수 있다. 한국은 내부적 논쟁을 뒤로하고 지속가능항공유(SAF) 도입이라는 전략적 해법을 준비해야 한다. 통상 분쟁의 씨앗인 바이오에탄올은 탄소 중립과 에너지 전환의 미래를 여는 열쇠다. 이 순간의 대응이 미래 한국의 에너지 주권과 산업 경쟁력을 좌우할 것이다.

김재경 에너지경제연구원 선임연구위원

![상호관세 오늘 발효인데…"약속과 다르잖아" 발등 불 떨어진 日 [글로벌 모닝 브리핑]](https://newsimg.sedaily.com/2025/08/07/2GWJ7EYASH_1.jpg)

![[기고] 위기의 韓 이차전지 산업, 활력 불어넣을 정책 시급](https://img.segye.com/content/image/2025/08/06/20250806517317.jpg)