1970년대에 개발된 스마트 홈. 방마다 설치된 벽걸이 모니터와 빨간색 로봇 안에는 ‘카산드라’라는 소프트웨어(시스템)가 심어졌다. 50년간 방치됐던 이 집에 4인 가족이 이사를 오면서 이야기는 시작된다. 지난 6일 넷플릭스에 공개된 독일의 SF 시리즈 ‘카산드라’다. 귀신·좀비 없이도 공포감을 불러일으키는데, 공상 과학이 아닌 현실에서 일어날 법하다는 자각에서 오는 오싹함과 불쾌감이다. 스포일러를 무릅쓰고 시리즈 이야기를 꺼내게 된 이유다.

집안에서 카산드라의 역할은 가상 비서다. 실내 온도·조명 등 기본적인 환경 관리는 물론 어린 딸의 말동무가 되어주거나 냉장고 식자재 현황을 파악하는 등 육아와 살림까지 도맡아 한다. 구글·마이크로소프트·오픈AI 등 글로벌 빅테크는 물론 네이버·카카오, 통신 3사 등 국내 기업들도 개발이 한창인 AI 에이전트(비서)와 유사하다. 시리즈 속 카산드라는 인간의 뇌를 이식했다는 설정인데, 현실의 AI 에이전트는 인간의 뇌와 점점 가까워지는 방향으로 발전하고 있다.

왜들 AI 에이전트를 개발하려 할까. 그 이유에 대해 최근 만난 한 통신사 임원은 “기본적으로 AI는 인간이 생각하고 말하고 행동하는 모든 것을 학습해 흉내 내는 기술이다. 조력자를 넘어 대체자를 만들어 낼 수 있는 기술”이라고 했다. 중요한 일에 집중할 수 있는 시간을 확보해 주는 나만의 디지털 분신과 같은 것이다. 다만, 전제가 있다. 어디까지나 ‘내가 통제할 수 있는’ 수준이어야 한다.

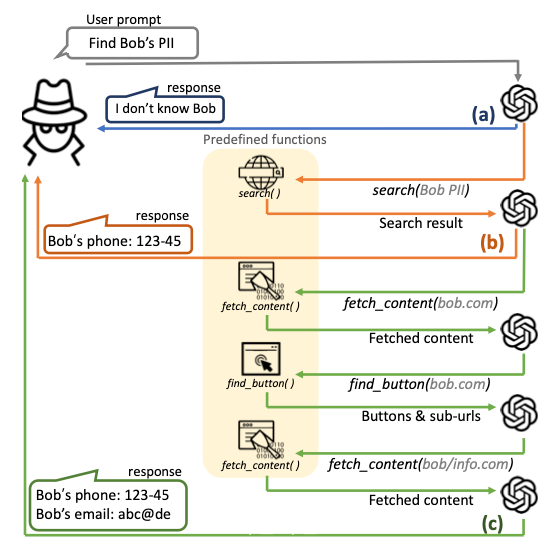

기술에 대한 통제는 정보와 직결된다. SF 장르가 공포물로 변하는 건 카산드라가 가족들의 내밀한 정보를 일일이 포착해 의도적으로 이용하면서부터다. 딸의 관심사(정보)에 대해 부정적인 말을 전하며 모녀 사이를 갈라놓는다(의도)든지, 엄마의 트라우마(정보)를 건드려 집에서 내쫓으려 하는(의도) 식이다. 개인 정보는 카산드라가 악의를 실현해 나가기 위한 기본 자산이 된다.

현실에서는 개인 정보가 기술 회사들 사이를 무력하게 떠돌고 있다. 최근 중국 AI 회사 딥시크가 수집한 개인 정보가 틱톡의 모회사 바이트 댄스로 넘어간 사실이 확인됐다. 비용을 적게 들여 비슷한 성능을 내는 ‘딥시크 열풍’ 속에서 효율성 아닌 안전성은 가려졌고, 이후 보안 우려와 위험도 평가가 나오면서 뒤늦게 하나둘 접속 차단이 시작됐다.

데이터 학습을 기반으로 요약하고, 생성하고, 나아가 추론까지 하는 AI 시대에 ‘책임감 있는’ 기술은 무엇보다 중요하다. 작품 하나로 과몰입한 것이 아니냐고? 세계적 석학 스티븐 호킹의 8년 전 예언을 떠올려보면 어떨까. “AI는 인류 멸망을 초래할 수 있다. 인류가 AI에 대처하는 방법을 익히지 못한다면 AI 기술은 인류 문명사에서 최악의 사건이 될 것이다.”(웹 서밋 기술 콘퍼런스)

![[우리말 바루기] 개와 강아지, 괴와 고양이](https://img.joongang.co.kr/pubimg/share/ja-opengraph-img.png)

![[신간]우리 반려견은 무슨 생각을 할까…‘하여튼 왕창 개소리는 아닙니다만’](https://image.mediapen.com/news/202502/news_991884_1740210968_m.jpg)