배우 강하늘에겐 자가가 없다. 신용카드도 없다. 그리고 물욕도 없다. 그가 월세를 내고 살면서 체크카드만 쓰는 이유는 간단하다.

“저는 물질적으로 ‘내 것’이 생겨버리면 그걸 관리하느라 힘써야하는 게 좀 귀찮더라고요. 관리가 잘 안 되기도 하고요. 부모님도 잔소리를 많이 하지만, ‘알아서 할게’라고만 답하고 변화는 없어요. 사실 월세 내면 집주인이 보수 관리도 다 해주잖아요. 얼마나 좋아요. 제가 집주인이 되면 그 관리를 내가 해줘야하는 건데 말이죠. 친구들은 ‘부동산이나 재테크를 좀 배워라’라면서 안 하는 게 바보짓이라고 하거든요? 근데 신용카드 쓰기 귀찮아서 체크카드만 쓰는데, 제가 뭘 그런 걸 할 수 있겠어요?”

강하늘은 최근 스포츠경향과 만난 자리에서 올해 다섯작품이나 내놓으며 열일하는 이유부터 층간소음 경험도, 그리고 OTT플랫폼 넷플릭스 새 영화 ‘84제곱미터’(감독 김태준) 촬영기 등 다양한 이야기를 들려줬다.

■“올해 여러 작품 내놓은 이유? 제가 의도한 건 아니었죠”

그는 영화 ‘스트리밍’ ‘야당’ ‘84제곱미터’와 드라마 ‘당신의 맛’ ‘오징어게임3’ 등 올해 상반기에만 다섯 작품을 내놨다. 흥행 성적은 작품마다 천지차이였지만, 그때문에 마음이 흔들리진 않았다고 고백했다.

“작품의 공개 시기를 제가 결정하는 게 아니라서, 그저 개봉하고 공개되면 감사하다는 마음으로 임하고 있어요. 그리고 흥행 성적 역시 제가 정할 수 있는 게 아니잖아요? 그 욕심은 이미 오래전부터 내려놨거든요. 돌이켜보면 저에게 있어 제 작품들은 관객수나 흥행성적이 떠오르기보다는 그때 어떻게 찍었고 현장이 어땠는지 그 기억으로만 다가와요. 물론 배우로서 흥행이 아예 중요하지 않다고 생각하는 건 아니지만, 현장에서 치열하고 재밌게 찍는 것이 더 중요하다고 생각해요. 운 좋게 항상 좋은 사람들을 만났고 멋진 현장이어서, 저는 복이 많다고 생각합니다.”

특히 ‘오징어게임3’에서는 대호 역을 맡아 글로벌 시청자들에게 눈도장을 받는 데에 성공했다. 성기훈(이정재)이 대호를 계속 노려보는 장면들은 밈으로 유행하기 시작하기도 했다.

“전 그 촬영할 때 ‘진짜 무섭다’라고 느끼면서 연기했어요. 완성본으로 봐도 성기훈이 진짜 무섭게 노려보고 있고요. 그런데 보는 사람에 따라선 이게 밈으로 유행이 될 수도 있겠구나 싶어서 신기했어요. 어찌됐건 ‘오징어게임3’를 많은 이가 사랑해주고 잘 되어서 좋습니다. 제게 많은 걸 남긴 작품이었고, 대호가 죽은 이후엔 대본을 못 받아서 그 뒤가 어떻게 흐를지 궁금했는데요. 시청자로서도 정말 재밌게 봤어요. 제가 나왔다는 것도 잊을 정도였다니까요?”

■“층간소음 경험했지만, 함께 사는 세상이구나 싶었죠”

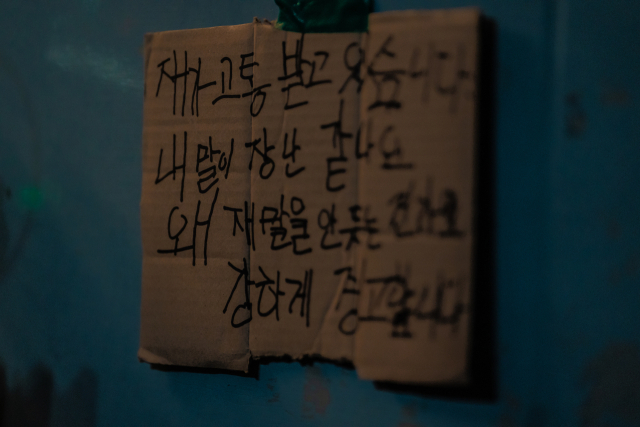

그가 새롭게 내놓은 ‘84제곱미터’는 영끌족 ‘우상’(강하늘)이 매매한 아파트에서 심각한 층간소음이 이어지자 그 원인을 찾아가는 스릴러다. 물욕이 없으니 영끌족에 대해 공감하긴 어려웠지만, 층간소음만큼은 실제 경험이 있어서 이해했다고 말했다.

“경험이 있긴 한데 제가 혼자 있을 때가 많아서 ‘세상에 나 혼자만 있는 건 아니구나’란 안도감을 느끼기도 했어요. 가끔 집에 너무 오래 혼자 있으면 ‘세상에 나 홀로다’라고 빠져들 때가 있는데, 층간소음이 가끔 쿵쿵 들리면 ‘그렇지. 세상 혼자 사는 거 아니지’라고 생각하게 되더라고요. 하지만 진짜 층간소음으로 스트레스를 심각하게 받는 사람들도 많으니 그들에 비하면 전 경험이 없는 편이라고 말할 수 있을 것 같아요.”

함께 호흡한 염혜란, 서현우에 대한 칭찬도 빼놓지 않았다.

“염혜란 선배는 ‘동백꽃 필 무렵’에서도 만났지만 정말 멋있는 선배예요. 짱이고 최곱니다. 제가 한창 후배인데도, 후배에게 먼저 다가와서 진짜 친누나처럼 대해주는 게 정말 고마웠어요. 그러니 저도 편하게 다가가서 연기할 수 있었고요. 서현우 선배는 아이디어 뱅크예요. 씬을 만들 때마다 선배가 말해서 바뀐 것도 많았고요. 제가 만들어온 아이디어도 흔쾌히 받아주고, 그런 것들이 굉장히 잘 맞았다고 생각해요.”

공들인 만큼 ‘84제곱미터’ 만의 매력을 직접 홍보해달라고 했다.

“이 작품은 기존 상업영화에서 볼 수 없는, 생각해볼만한 메시지가 깔려 있어요. 어쩌면 극장용 상업영화라면 대중성과 카타르시스를 고려해서 다르게 갔을 수도 있지만, OTT 영화만이 가진 과감함이 있죠. 감독이 한발자국 떨어져나와서 생각할 거리를 던져준다고나 할까요?”

![[스타톡] 강하늘 "난 영끌족과 정반대 스타일…작품 흥행 크게 생각 안해"](https://img.newspim.com/news/2025/07/21/2507211420219040.jpg)