지난해 헌법재판소가 중장기 온실가스 감축목표를 2030년까지만 규정한 ‘탄소중립·녹색성장 기본법(탄소중립기본법)’에 대해 헌법불합치 결정을 내린 지 29일로 꼭 1년이 됐다. 헌재는 국가가 국민의 안전한 삶을 보장해야 하고, 미래 세대에 탄소 배출 감축 부담을 전가해서는 안 된다며 국가 책임을 처음으로 인정했다. 기후 위기로부터의 보호를 국민 기본권으로 명시한 아시아 최초의 결정으로 주목받았는데, 그간 정부와 국회에서 어떤 논의가 있었는지 살펴봤다.

헌재 결정의 주요 내용은 정부가 2031년부터 2049년까지 구체적인 감축량을 정하지 않은 것이 위헌이라는 것이다. ‘2030년까지 2018년 대비 40% 감축’으로 정한 탄소중립기본법 시행령이 불충분하다는 주장에 대해서는 기각했다. 국가가 최소한의 보호조치를 했는지를 따져봤을 때, 이를 어겼다고 보기는 어렵다고 판단했다.

헌법불합치는 해당 법률이 위헌이더라도 혼란 등을 최소화하기 위해 법률 효력을 즉시 없애지 않고 당분간 유지하는 것이다. 헌재는 지난해 이 결정을 내리며 정부가 내년 2월28일까지 2031년 이후 감축 목표를 법제화해야 한다고 명시했다. 그러나 시한을 6개월 남긴 지금까지도 정부와 국회의 움직임은 더디다.

정부는 오는 11월10~21일 브라질에서 열리는 제30차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP30)에 참여하기에 다음달 안에 2035년 감축 목표 초안을 내고 확정할 계획이다. 헌법소원을 제기한 청구인들과 소송 대리인단 등은 “헌재 결정에 따라 미래 세대 등 당사자들의 의견을 수렴하지도 않았다”고 지적하고 있다.

지난 27일 서울 광화문 광장에서 열린 기자회견에서 김은정 기후위기비상행동 공동운영장은 “헌재는 국민의 기본권을 상대로 하는 중요한 결정은 민주적이고 공개적인 공동체 의사결정이 있어야 한다고 했지만 시민들과 당사자들은 배제됐다”고 말했다.

기후 대응을 촉구하는 법률가 211명도 공동 성명을 내고 “정치 참여가 제한된 미래세대 등 다양한 당사자들의 의견을 수렴하고 논의하는 것은 사회적 합의 도출을 위한 필수요소”라며 “국회와 정부가 투명한 논의를 거쳐 1.5도 목표를 달성할 수 있는 수준으로 정해야 한다”고 촉구했다.

기후소송 대리인단과 민주사회를 위한 변호사모임(민변) 환경보건위원회, 녹색당 등 법률가와 시민단체들은 ‘탄소중립기본법 개정 운동 본부’를 꾸리고 관련 활동도 활발히 진행할 계획이다. 이들은 정부의 졸속 결정을 막기 위해 법원에 가처분 신청도 냈다.

남성욱 민변 환경보건위원장은 “정부는 내년 2월로 예정된 국회의 입법 절차가 끝나기도 전에, 독단적으로 2035년 감축목표를 확정해 유엔에 제출하려 한다”면서 “단독으로 목표를 정하면 단기적인 이익을 우선하는 느슨한 목표가 나올 가능성이 크다”고 지적했다. 그러면서 “온실가스는 한 번 배출되면 되돌릴 수 없다. ‘제때’ 보다 중요한 건 ‘제대로’”라며 “국민의 생존과 안전을 담보로 한 무책임한 기후정책은 결코 용납할 수 없다”고 했다.

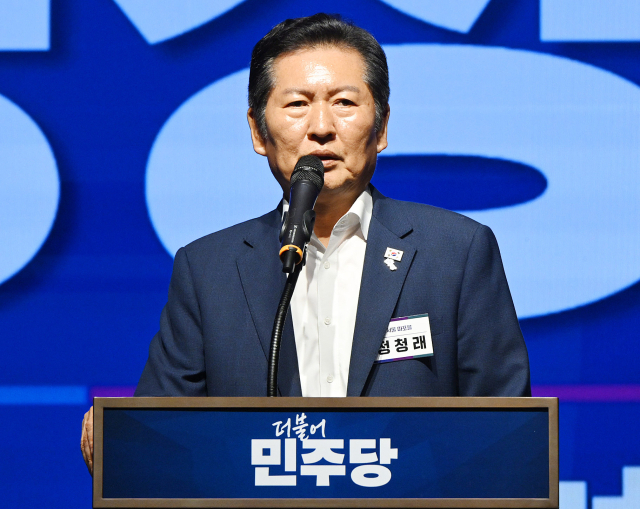

국회에선 이소영 더불어민주당 의원이 지난 21일 탄소중립기본법 개정안을 대표 발의한 것이 전부다. 개정안의 핵심 내용은 장기 온실가스 감축경로를 법률에 명시하는 것인데, 2030년 35%, 2035년 61%, 2040년 80%, 2045년 90% 감축이라는 하한선을 설정했다. 또 한국이 앞으로 배출할 수 있는 온실가스의 총량을 의미하는 ‘탄소예산’ 개념을 도입하고, 석탄화력발전소를 2040년까지 전면 폐지하기 위한 정책을 수립 시행하도록 하는 원칙도 명문화했다.

![[국민청원] "구윤철 경제부총리 교체해야"](https://www.jeonmae.co.kr/news/photo/202508/1179447_890158_4611.png)