차용이란 미술의 방법이 있다. 다른 곳에서 사용한 이미지나 내용을 빌려와 자신의 작품을 만들고 새로운 의미를 갖게 하는 방법이다. 100% 새로운 독창성은 없고, 전통이나 기존의 것들을 바탕으로 새로운 작품이 창작된다는 생각에서이다. 새롭고 모험적인 형식의 창안에 골몰했던 20세기 현대 미술의 끝자락인 1980년대부터 미술계에서 유행했다.

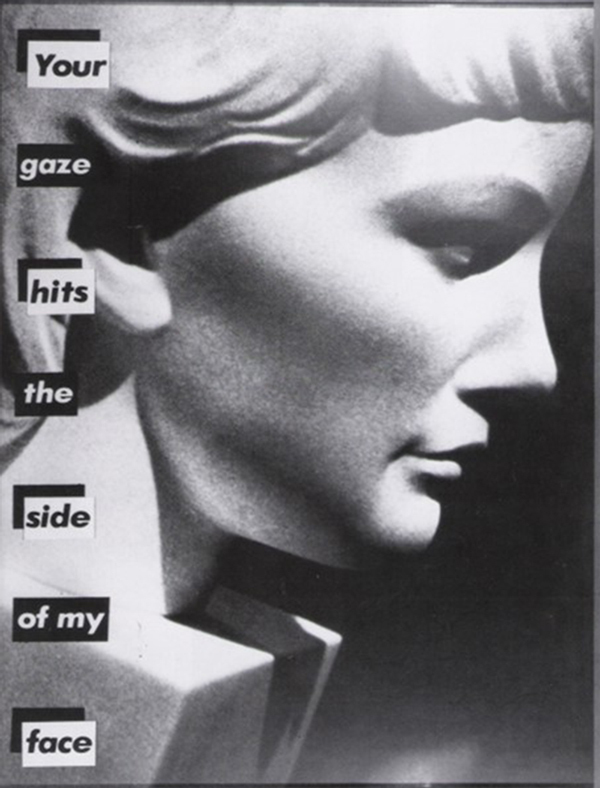

이 작품은 바버라 크루거가 ‘1950년대 사진 연감으로 본 여성 흉상’ 책에서 차용한 이미지 위에 “당신의 시선이 나의 옆얼굴을 때린다”라는 다소 자극적인 글귀를 덧붙인 것이다. 그는 여기서 사회 속의 여성의 이미지가 잘못된 점과 여성들의 불평등에 대한 비판을 드러냈다.

1980년대 페미니즘 운동에서 주목받은 영화감독 로라 멀비는 ‘시각적 쾌락과 서사 영화’라는 글에서 할리우드 영화의 시각적인 쾌락이 남성은 보는 주체, 여성은 보이는 대상임을 전제로 만들어진다고 직격했다. 할리우드 대중 영화가 남성적 시선과 응시를 바탕으로 여성을 재구성하고 성적 대상화해서 쾌락을 만들어낸다는 비판이다.

멀비의 이런 비판적 주장을 크루거가 이 작품에 담았다. 가부장제 사회에서 여성을 바라보는 남성 중심의 사회적 시선에 대한 문제 제기이고, 남성은 능동적인 행위자로, 여성은 수동적인 대상으로 취급하는 현실에 대한 비판이라고 할 수 있다. 표정 없는 여성의 강인한 옆모습으로 남성의 시선을 무시하고 되받아치는 것이라는 해석도 있다.

페미니즘 이론과 운동은 보수적인 사회 제도와 성향에 대한 반대였으며, 새로운 사회를 향한 시작점의 하나로 자리매김됐다. 마찬가지로 차용이란 방법도 독창성의 가림막을 세우고 창작의 특권을 누려온 미술계에 대한 반발이었는데, 지금은 작품 창작의 새로운 원천 역할을 톡톡히 하고 있다. 미술이든 현실이든 어느 날 갑자기 하늘에서 툭 떨어지는 새로움은 없다. 미래를 생각하기 전에 과거를 보라고 했다. 변화와 새로운 출발을 위해서는 과거에 대한 반성과 성찰이 필요하다는 얘기다. 지금 우리 사회에서도 유효하다.

박일호 이화여대 명예교수·미학

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[신간] 숨겨진 여성들 등 5권](https://www.domin.co.kr/news/photo/202502/1501154_684413_3358.jpg)

![[박태선 교수의 건강한 피부, 건강한 삶] <64> 회복탄력성이란? 물리학에서 피부까지, 아름다움을 만드는 힘](https://www.youthdaily.co.kr/data/photos/20231147/shp_1700559758.jpg)