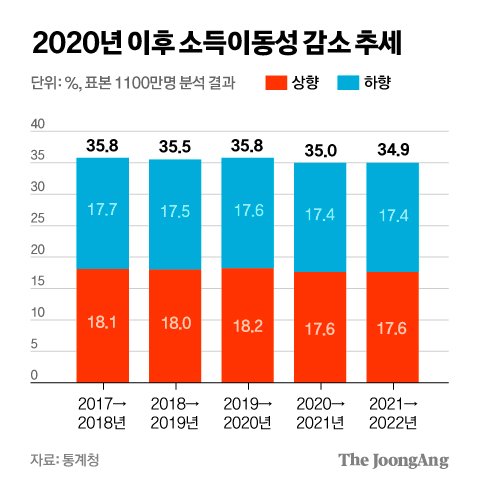

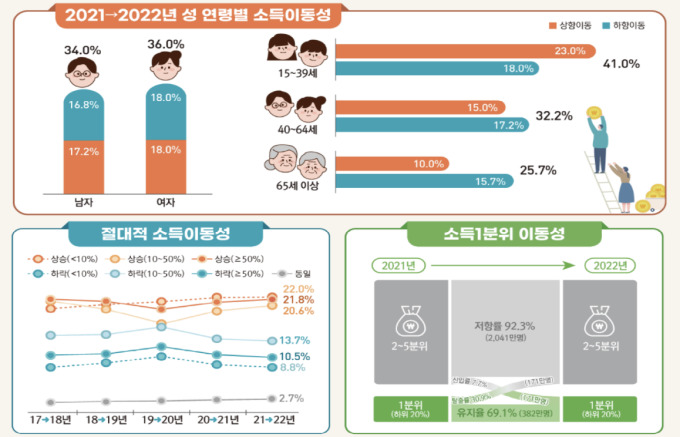

‘개천에서 용 나기 힘든 사회가 됐다’는 말을 실감할 수 있는 통계가 나왔다. 통계청이 어제 발표한 ‘2017∼2022년 소득이동통계 개발결과’에 따르면 2022년 기준 소득 분위가 1년 전보다 상승한 국민은 10명 중 2명도 채 되지 않았다. 5년 주기로 보면 그 비율이 2018년 18.1%에서 2022년 17.6%로 떨어졌다. 공교롭게 이 시기는 문재인정부의 집권기와 겹친다. 서민의 지갑을 두툼하게 해 소비와 성장을 유도한다는 문정부의 소득주도성장이 외려 계층이동의 사다리를 망가트렸고 빈곤의 고착화도 초래했다는 지적을 피할 길이 없다.

통계청에 따르면 2022년 기준 저소득층 10명 중 7명은 1년 전보다 소득이 늘지 못해 소득 하위 20%인 1분위에 머물렀다. 이와는 달리 고소득층은 10명 중 9명이 5분위(소득 상위 20%)를 그대로 유지했다. 5년 주기로 봐도 1·5분위의 이동성은 낮았다. 고소득층의 63.1%가 줄곧 같은 분위를 유지했다. 저소득층의 31.1%는 5년이 지나도록 빈곤을 벗어나지 못했다. 1분위에서 상위분위로 이동하는 탈출율도 2020년 32.2%에서 2022년 30.9%로 낮아졌다. 부자가 되기는 그야말로 바늘구멍이 됐고 고소득층은 철옹성처럼 견고해졌다는 얘기다.

아무리 노력해도 계층 상승이 어렵다면 국가의 역동성이 떨어지고 미래를 기약하기 힘들다. 청년들 사이에서 ‘3포세대(연애·결혼·출산포기)’나 ‘이생망’(이번 생은 망했다)이라는 말이 터져 나올 수밖에 없다. 사회적 갈등이 커지고 국민 통합도 요원해진다. 최근 수년간 정치가 보수와 진보 양극단으로 치닫고 대화와 타협이 실종된 상황은 계층 고착화와 무관치 않다.

계층이동 사다리를 복원하는 게 시급하다. 그래야 건강한 민주주의가 가능하고 지속적인 경제성장도 기대할 수 있다. 최상목 경제부총리는 1년 전 취임하자마자 “혁신과 (사회)이동성이 선순환하는 역동 경제를 구현하겠다”고 했다. 5월 초에는 청년·여성의 경제활동참여와 자산형성 지원 등을 담은 사회 이동성 개선방안도 내놓았다. 이런 미시 대책으로 고질적인 양극화 문제를 해결하기에는 역부족이다. 정부뿐 아니라 산업계, 교육계까지 참여해 정권과 관계없이 추진하는 국가 의제로 만들어 중산층을 늘려나가야 한다. 민간에서 양질의 일자리가 많아져야 가능한 일이다. 기업을 옥죄는 규제를 혁파하고 교육·노동개혁도 서둘러야 한다. 그래야 계층이동 사다리가 다시 작동할 것이다.

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[기자의 눈]대통령 스스로 저버린 밸류업](https://newsimg.sedaily.com/2024/12/17/2DI5O6UM70_1.jpg)

![[중앙칼럼] 이룰 수 없는 ‘아메리칸 드림’](https://news.koreadaily.com/data/photo/202412/17/ce0f734d-4dc7-44a0-a3e1-11794a8ee6e4.jpg)