지난달 '쉬었음' 2030 73만명

'성공'과 '실패' 양극화 좁혀야

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 누군가 "본인이 성공했다고 느끼시나요?"라는 질문을 던지면 어떻게 대답할 것인가? 실제로 저런 질문을 받아본 적이 있는데 대답이 선뜻 나오지 않았다. '성공'이라는 것이 어떤 것을 말하는 건지 알 수 없었기 때문이다.

좋은 대학, 직장에 가는 것이 '성공'일까? 아니면 서울에 집을 갖거나 건물을 사는 것? 한국 사회에서는 인생 분기점마다 필연적으로 성공과 실패가 갈린다고 여겨진다. '성공'의 화려함에는 칭송을 보내지만 '실패'한 이들에게는 발언권 조차 없다.

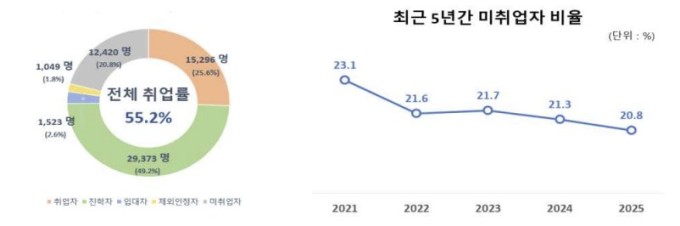

시간이 지날수록 왜 그토록 사회가 '성공과 실패'에 집착하는지 알게 된다. 국가데이터처에 따르면 지난 달 기준, 구직활동과 일을 하지 않는 '쉬었음' 20·30대가 약 73만명으로 집계됐다.

15~29세 쉬었음의 이유 1위는 '원하는 일자리를 찾기 어려워서'다. 수입이 안정적이고 희망찬 미래를 그릴 만한 일자리가 절대적으로 부족하다. 이런 탓에 구직 기간이 길어지고 그 과정에서 '쉬는(것으로 보이는)' 기간도 길어지는 것이다.

흔히 '성공'으로 여겨지는 좋은 일자리와 '실패'로 여겨지는 일자리들 간 격차가 너무 커지다 보니 벌어지는 일이다. '실패' 하면 임금부터 근로 조건 등 많은 요소들이 불안정해진다.

최근에는 서울시의회 국민의힘 소속 시의원 19명이 고등학생의 학원 심야교습시간을 기존 밤 10시에서 밤 12시로 연장하는 조례안을 발의했다. 이미 충분히 입시 경쟁에 내몰린 학생들을 한층 더 몰아붙이는 발상이다. 이 또한 좋은 대학과 좋은 직장으로 이어지는 한국의 '성공' 기준과 무관하지 않을 것이다.

결국, '성공'과 '실패'의 양극화를 좁히려면 '실패'의 밑바닥을 높여야 한다. 흔히 사회가 말하는 좋은 대학, 직장에 가지 못하더라도 안정적으로 미래를 꾸릴만한 최소 조건을 갖출 수 있어야 한다.

안정적인 고용 시간, 근무 환경, 임금이 모든 일자리에 보장돼야 한다. 정부와 기업은 이 책임에서 자유롭지 못하다. 기업들은 인건비 절감을 위해 '열악한' 일자리를 만들어냈다. 취업률, 일자리 개수에만 집중하느라 그 안에서 지쳐 '쉬었음' 상태가 된 청년들을 돌보지 못한 국가의 책임도 있다.

사람들이 생각하는 성공의 기준은 저마다 달라야 한다. 누군가는 재산이나 명예일수도, 누군가는 행복이나 건강일수도 있겠다.

지금처럼 획일적인 성공과 실패 기준을 가지고 한 번 '실패'하면 안정적인 미래조차 꿈꾸기 어려운 나라에서는 청년들도, 청년이 될 청소년들도 행복할 수 없다. 일자리 간의 조건 격차를 좁혀 '어떤 일을 하더라도' 각자가 자신만의 성공을 찾아갈 수 있는 그런 사회가 되길 바란다.

gdy10@newspim.com

![[에듀플러스]다군 없앤 고려대·나군 간 한양대 의대…2026 정시, 모집군 지형이 달라졌다](https://img.etnews.com/news/article/2025/11/24/news-p.v1.20251124.6884f80add2e44b7b69f23d0aa3ed047_P1.jpg)

![[강찬욱의 나쁜골프] 20대보다 60대가 나은 유일한 운동, '시니어 골퍼'가 빛나는 이유](https://www.bizhankook.com/upload/bk/article/202511/thumb/30809-74996-sampleM.jpg)