중국의 인공지능(AI) 연구와 산업 현장을 살펴보는 평화 오디세이 2025에 다녀온 느낌을 한마디로 정리하라면, 중국이 매우 절박한 심정으로 AI시대로의 전환을 준비하고 있다는 것이다. 물론 중국에 가면 항상 그 규모에 놀라게 된다. 여의도 면적의 절반에 가까운 화웨이 ‘롄추후(練秋湖) R&D 센터’, 1만 개가 넘는 벤처 기업이 입주해 있는 항저우 AI타운 등은 상상을 초월하는 규모였다. 중국의 거대한 국토와 인구에서 나오는 이러한 차이는 당연하겠지만, 이번 방문에서는 그 외에도 한국과 중국의 또 다른 커다란 차이점을 느꼈다. 즉 중국은 절박한 심정으로 산·관·학(産官學)이 합심해 AI시대로의 전환을 위해 전력을 기울이고 있는데, 한국은 절박함도 부족하고 말만 앞세우지 실행은 늦다는 점이다.

중국, 알파고 이후 AI 핵심 전략 설정

사실 인공지능의 힘을 일반인들이 처음 알게 된 것은 2016년 3월 우리나라에서 열린 이세돌 9단과 인공지능 프로그램 알파고 간의 바둑 대결일 것이다. 당시 대부분의 전문가들은 바둑은 경우의 수가 너무 많아 컴퓨터가 인간 고수(高手)를 이기기 어려울 것이라고 예상했다. 그러나 알파고는 이세돌 9단을 4대 1로 이겼고, 한국에서는 이를 계기로 AI와 4차 산업혁명 시대를 이야기하는 사람들이 많아졌다. 하지만 범국가적 정책이나 계획이 적극적으로 추진되지는 못했다. 중국에서는 이보다 1년쯤 뒤인 2017년 5월 알파고와 커제 9단의 바둑 대결이 있었다. 여기서도 알파고가 3연승을 거두었고, 커제 9단은 마지막 대국에서 눈물까지 흘렸다고 한다. 그러자 중국 정부는 AI를 국가 핵심 전략으로 선정하고, ‘컴퓨터 비전, 딥러닝, 하드웨어, AI 응용’으로 이어지는 체계적인 기술발전 로드맵을 만들었다. 말만 무성했던 한국과는 달리, 중국은 범국가 정책을 마련해 실천하기 시작했다. 그 후 7년이 지난 2024년 영국의 토터스미디어가 분석한 ‘글로벌 AI 인덱스’를 보면 미국이 1위 (100점), 중국이 2위 (53.9점)를 차지하는데 비해 한국은 27.3점으로 6위에 그치고 있다.

한국, 일본 앞섰다는 자만심에 혁신 약화

왜 이런 차이가 났을까. 필자가 보기에 가장 큰 이유는 한국의 때 이른 자만심과 이에 따른 안일한 자세라고 생각된다.

우리나라는 1990년대 “산업화는 늦었지만 정보화는 앞서가자”라는 슬로건 아래 디지털 시대를 준비해서 세계적인 IT강국으로 발전했다. 정부는 초고속 인터넷 인프라를 전국에 깔아 주었고, 민간 기업은 디지털 기술로 아날로그 시대에 안주해 있던 일본 전자 업체를 앞서기 시작했다. 네이버·카카오 등 인터넷 기업과 넥슨 등 세계적인 게임 업체도 이 시기에 설립됐다. 결국 2023년에는 1인당 국민소득이 일본을 앞서는 성과를 냈고, 많은 국민이 드디어 선진국에 진입했다고 환호했다. 하지만 이러한 성공은 한국 특유의 ‘헝그리 정신’을 약화시킨 것 같다. 마치 일본이 아날로그 전자제품으로 전 세계를 휩쓸자 디지털 시대에 대한 대비를 소홀히 했듯이, 우리도 정보화 시대의 성공 경험이 자만심으로 이어져 인공지능이라는 새로운 도전에 응전하는 개혁 의지가 약해진 것이다.

우선 정부를 보자. 항저우의 신경과학 스타트업 브레인코(Brainco) 가 개발한 첨단 의수(bionic hand)와 의족은 장애인의 삶을 획기적으로 개선할 수 있는 ‘피지컬 AI’제품이다.(중앙일보 7월 7일자 1면) 2023년 아시안 장애인 올림픽 개막식에서 이 의수를 착용한 선수가 성화를 점화해 세계적인 이목을 끌기도 했다. 그런데 로보틱스 전문가들에 의하면 기술보다도 그러한 제품이 이미 시판되고 있다는 사실이 더욱 놀랍다는 것이다.

AI스타트업 육성 힘 쓰는 중국 정부

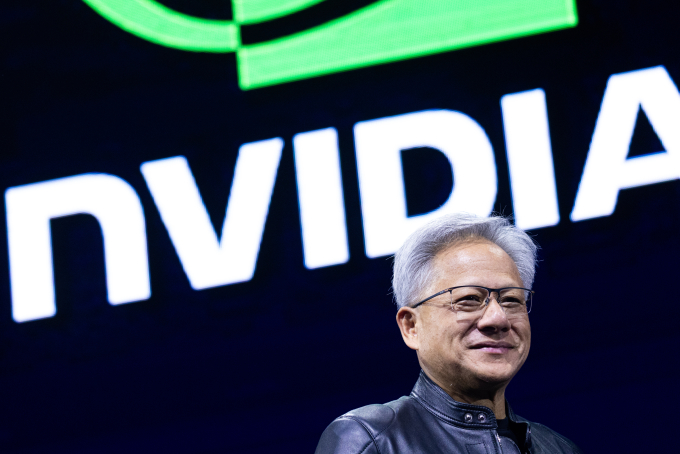

한국이었다면 정부의 인증을 받는데 몇 년이 걸릴지 모를텐데, 중국 정부는 신속히 판매 허가를 내주어 스타트업이 성장하는 것을 도와주고 있다는 것이다. 또 다른 스타트업 딥로보틱스가 개발한 4족 로봇은 이미 중국의 소방과 경비 분야에 납품하면서 많은 매출을 올리고 있었다. 이처럼 중국 정부와 공공기관은 AI스타트업 육성을 위해 협조를 아끼지 않고 있다. 반면 한국에서는 ‘용인 반도체 클러스터’에 필요한 전력 확보 문제도 해결하지 못하고 있다. 중앙정부는 책임지고 해결할 의지가 없고, 지방정부는 주민 반대를 이유로 오히려 방해하고 있으며 한전은 대책없이 시간만 끌고 있다. 기업들도 근본적인 혁신에 미적거리고 있다. 지난 수십년간 한국의 산업 구조가 거의 변하지 않았다는 사실이 이를 잘 보여준다. 얼마 전 엔비디아가 미국 증시 사상 최초로 시가총액 4조 달러를 넘었다고 해서 화제가 됐는데, 엔비디아는 4년 전만 해도 20위 안에도 들지 못했던 기업이다. 세계 시장에서는 이처럼 기업 순위의 변동이 심해서, 올해 5월 시가총액 10위 안에 드는 기업 중 20년 전인 2005년에도 10위 안에 있었던 기업은 2개 밖에 없다. 반면 한국의 경우에는 올해 시가총액 1위 기업이 삼성전자인데, 20년 전에도 삼성전자가 1위이었고 시가총액 10위 안의 기업도 7개는 똑같다. 즉 한국에서는 새로운 혁신 기업의 출현으로 산업생태계가 역동적으로 변화하지 못했다는 뜻이다.

한국은 전공별 학생조정 거의 불가능

산·관·학의 마지막 축인 학(學), 즉 교육에 대해서는 더욱 할 말이 없다. 창의적인 인재를 양성해야 하는 교육기관이 가장 혁신에 앞장서야 할 것인데, 한국은 오히려 발목을 잡는 형국이다. 우선 대학의 전공별 학생 정원 조정이 거의 불가능해서, 배출되는 AI 인재 숫자가 터무니없이 부족하다. 미국 시카고대 폴슨연구소에 의하면 세계 상위 20% 수준의 AI 연구자 중 중국 출신이 47%로 압도적 1위를 차지하고 있는데, 한국 출신은 2%에 불과하다. 사실 중국의 AI 인재 양성은 오래 전부터 체계적으로 이루어져 왔다. 일찍이 2001년 덩샤오핑의 지시에 따라 초등학교 3학년부터 정보기술 교육을 실시하기 시작했다. 반면 우리나라는 2018년이 되어서야 초등학교와 중학교에 소프트웨어 교육이 도입되었다. 그나마 초등학교 5~6학년에 17시간, 중학교 3년간 34시간뿐이다. 이는 중국 베이징시 초등학교의 정보기술 교육 시간 132시간에 비하여 터무니없이 부족하다. 이러니 우리나라 학생들의 소프트웨어 소양이 중국에 비해 떨어질 수밖에 없다.

중국은 과학자를 국가 영웅 대접

또한 중국은 과학자를 국가 영웅으로 대접하고 과학영재 프로그램을 체계적으로 운영하고 있다. 초등학교·중학교 과정부터 영재 선발 프로그램이 있어 특별한 교육을 받고 대학입시에서도 예외적인 대우를 받는다. 딥시크를 창업한 량원펑도 이 프로그램을 통해 17세의 나이에 저장대에 입학할 수 있었다. 반면 한국의 대학입시는 ‘형평성’만 강조해서, 국제 올림피아드에서의 수상 실적도 자기소개서에 쓰지 못하게 되어 있다. 우리나라는 천재급 인재를 선발하고 양성하는 제도가 약한 것이다. 중국 정부는 또 인재들이 좋은 교육을 받을 수 있도록 대학의 수준을 높이기 위한 정책을 폈다. 1991년 ‘211 공정’을 시작으로 ‘985 공정’(1998년), ‘쌍일류(雙一流) 프로젝트’(2017년) 등 주요대학 중점육성 프로젝트를 시행해 많은 재정을 투입했다.

한국서 배우던 중국, 이젠 입장 역전

이와 함께 2008년부터 ‘천인계획(千人計劃)’을 실시해 (현재는 ‘치밍’이라는 프로그램으로 대체) 해외 석학을 유치했다. 이러한 노력의 결과로 중국 대학들의 경쟁력은 급격히 상승해, 2025년 QS 세계대학평가에서 상위 100위 안에 10개의 중국 대학이 포함되고 (한국은 3개), 베이징대가 아시아대학 중에서는 수위를 차지하게 된다. 특히 인공지능 분야의 연구 수준이 높아, 지난 10년간 출원된 생성 AI 관련 특허의 70%는 중국에서 출원된 것이다. 반면 한국 대학은 정부의 간섭과 재정 부족으로 경쟁력이 오히려 떨어지고 있다.

한국, 미래 위한 개혁 리더십 필요

중국은 산·관·학의 일치된 노력으로 선진국 제품을 모방해 제조·판매하는 단계를 벗어나, 이제 4차 산업혁명을 이끌어 갈 인공지능과 로보틱스 등의 분야에서 세계를 선도하는 국가로 도약했다. 한·중 수교 후 과거 30여 년 동안은 주로 중국이 우리에게서 배워갔지만, 이제는 우리가 미래 기술에 대해 중국으로부터 배워야 하는 입장으로 바뀐 것이다. 그러나 아직도 우리나라 국민들이 느끼는 위기감은 약하고, 미래를 위해 필요한 개혁을 이끌어 갈 리더십도 잘 보이지 않는다. 과연 한국은 중국을 쫓아갈 수 있을까.

오세정 전 서울대 총장

![美 AI칩 수출 ‘원천봉쇄’→'中이 중독되게' 변화오나[이태규의 워싱턴 플레이북]](https://newsimg.sedaily.com/2025/07/16/2GVDERIAEN_1.jpg)

![[오늘A주] 美의 중국 견제 발언과 中 경기 부양 약화 우려에 ↓...엔비디아 테마주 ↑](https://img.newspim.com/news/2025/07/16/2507161716566230.jpg)

![[박영준칼럼] ‘두 국가론’ 극복할 통일방한 세우자](https://img.segye.com/content/image/2025/02/16/20250216509523.jpg)