움베르토 에코는 이탈리아에서 은밀하게 꿈틀거리던 파시즘과 싸웠다. 싸움이라는 표현은 사실 옳지 않다. 그는 웃으면서 화내는 법을 고민했다. 인간을 말살하는 잔인함에는 당연히 정색하며 분노해야 하지만, 어리석음에 대해서는 웃으며 화낼 수 있다. 그런데 쉽지 않다. 성격이나 재주 탓이 아니라, 사람들은 자신 안에 있는 어리석음을 보지 못하기 때문이다. 잘나고 똑똑한 사람도 예외가 아니다. 내가 나를 비웃는 법부터 익혀야 한다는 얘기가 된다. 에코는 이렇게 말한 적이 있다. “데카르트가 말했던 것과는 달리 세상 사람들이 가장 공평하게 나누어 가진 것은 양식(bon sens)이 아니라 어리석음이다.” 적어도 어리석음에서는 인간은 공평하다.

에드워드 사이드는 팔레스타인 사람이다. 바깥을 떠돌면서, 점령당한 땅에 갇혀 살고 있는 동포들의 목소리를 전했다. 역사가 고통받는 자가 아니라 지배하는 자에 의해 쓰이는 ‘힘의 역사’를 바로잡고자 했는데, 결과는 가혹했다. 자신의 나라로 영영 돌아가질 못했고, 어디에 속하지도 못했다는 느낌을 평생 지우지 못했다. 하지만 그렇게 늘 흔들렸기 때문에 끝까지 싸웠다.

그와 달리 그의 아버지는 강고했다. 과묵한 사내였고 오직 진정한 미국인이 되고자 했다. 아들의 이름도 영국 웨일스 왕자를 따라 ‘에드워드’라고 짓고, 족보에도 없는 성씨 ‘사이드’도 어디선가 가져와서 가문을 세웠다. 아버지는 완벽한 단절을 원했고, 아들은 끊임없는 귀환을 꿈꾸었다.

그런 아버지가 고장난 라디오처럼 들려주는 자수성가의 무용담이 하나 있었다고 한다. 뉴욕 호수에서 벌어진 수영대회에 아버지는 고만고만한 수영 실력으로 용감하게 참석했다. 경기가 시작하자마자 꼴찌 신세였다. 하지만 그는 포기하지 않았다. 그가 어렵사리 완주했을 때는 이미 다른 경기가 시작되고 있었다. 그날 사람들의 열광적인 환호를 떠올리며 아버지는 이를 “끝까지 포기하지 않는” 불굴의 정신을 표상하는 것이라 했다.

어렸을 때부터 귀에 딱지가 앉을 만큼 들었던 얘기였는데, 어느날 사이드는 그런 생각을 했다. 아버지의 불굴의 정신이라는 것은 사실 따지고 보면 다른 경기에 지장을 주고 여러 사람에게 피해를 줬을 뿐이니 그저 민폐에 불과한 것이 아닌가. 관중은 홀로 불굴의 의지를 불태우는 아버지에게 박수를 보낸 것이 아니라 야유를 퍼붓지 않았을까. 불굴의 정신이란 실상 아버지가 야유를 박수로 착각하게 만든 최면제일 뿐. 그렇게 따지자, 아버지는 흠칫 놀라며 자리를 떠났다. 그 이후 누구도 그 얘기를 다시 꺼내진 않았다.

소설 <모비딕>은 고래 잡으러 가는 얘기다. 소문처럼 떠돌던 거대한 고래를 기어코 잡겠다는 굳은 의지로 무장한 선장은 고래보다 거대한 눈앞의 위험을 보지 못한다. 기어이 배를 침몰시키고 선원을 죽게 만든다. 소설의 문장은 통찰로 빛나지만, 결국은 인간의 정체불명의 똥고집에 관한 것이다. 한 개인의 불타는 의지가 모두를 멸망으로 이끌게 된 까닭은 그 의지가 선장이라는 권력자의 것이기 때문이다. 그런 자는 대개 “위로는 민주주의자인 척하지만, 아래로는 군림한다”.

모든 것이 계산 가능하다고 하는 21세기라고 해서 크게 다를 것 없다. 몇년 전에 북한은 한·미 합동군사연습에 대응해서 대규모 공군 훈련에 돌입했다. 시위성 훈련이었으니, 참가 규모를 한껏 부풀렸다. 실제로 북한 전투기 숫자는 180대에 불과했다. 그 나라의 지도자는 이렇게 말했다. “무적의 공중 신화는 그 어떤 첨단 전투기가 아니라 불굴의 정신으로 무장한 비행사가 창조한다.” 불굴의 정신은 여전히 가미카제 특공대다.

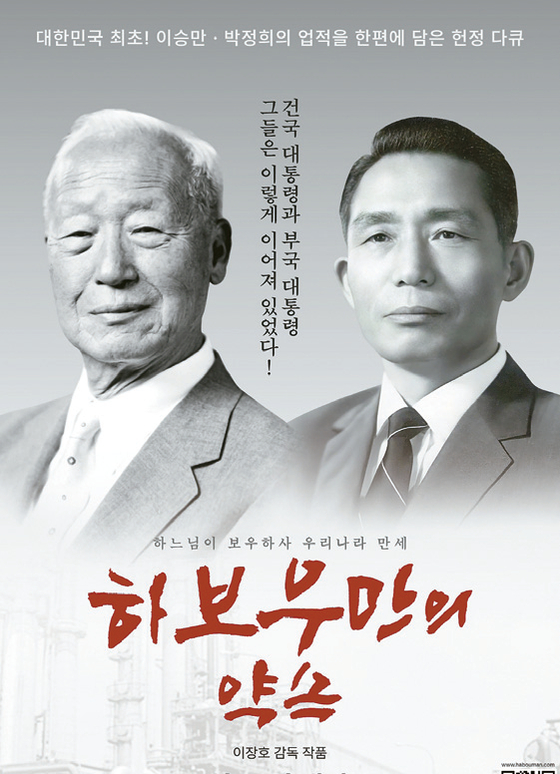

그 아래쪽에 있는 나라의 대통령은 시위 목적으로 계엄을 시도하다가 곤란을 자초했다. 사회정치경제적 민폐가 적지 않았으나, 개의치 않았다. 그를 구출하려는 작전은 험악하면서도 역사적 ‘장엄함’을 잃지 않았다. 그를 온몸으로 사랑했던 어느 정치인은 이렇게 말했다. “불굴의 박정희 정신으로 재무장해서 탄핵심판이라는 불구덩이에 놓여 있는 윤 대통령을 구출해내고, 대한민국의 자유민주주의와 법치주의를 지켜내야 한다.” 어떤 불굴의 정신은 헌법보다 높고 숭고하다.

털별꽃아재비란 꽃이 있다. 꽃말은 ‘불굴의 정신’이다. 국화과 한해살이풀인데, 아메리카에서 물 건너왔다고 한다. 길가나 빈터, 어디서나 자란다. 그렇다고 마음대로 손댈 수는 없다. 줄기나 잎에 잔털이 많다. 그러나 오래 살지 못한다. 딱 한 해만 산다. 무슨 까닭인지, 사람들은 쓰레기풀이라고도 부른다.

![“건희 누나와 건진 각별했죠”…영화 ‘더킹’ 그 무당과의 인연 [尹의 1060일 ⑮]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202504/30/6e2ba775-cfee-4885-8d88-560daeebcd15.jpg)

![[홍장호의 사자성어와 만인보] 회재불우(懷才不遇)와 이상은(李商隱)](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202504/30/5b1c0bf9-7fd5-4df1-8fed-c4f98f1e79e0.jpg)

![[문화 읽기] 새로운 현실엔 새로운 응답이 필요하다](https://www.nongmin.com/-/raw/srv-nongmin/data2/content/image/2025/04/29/.cache/512/20250429500019.jpg)

![[시론] 트럼프 스톰 읽기](https://www.tfmedia.co.kr/data/photos/20211039/art_16330946456772_13b229.png)