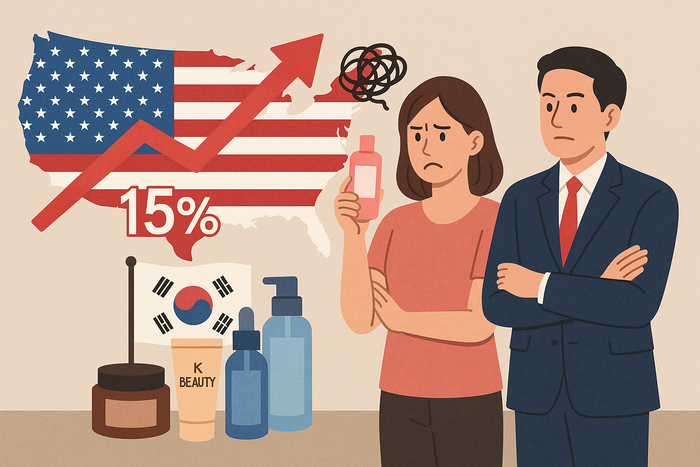

미국이 한국을 포함한 일부 국가를 대상으로 15% 관세 부과를 확정하면서 K뷰티 업계가 긴장하고 있다. 업계에서는 '타격 불가피'라는 의견과 '제한적 영향'이라는 의견이 엇갈린다. 각 기업은 현지화·채널 다변화 등 대응책을 마련하면서 시장 변화를 예의주시하고 있다.

31일 뷰티 업계 일각에서 미국의 관세 부과에 따라 K뷰티 수출 성장세가 둔화될 수 있다는 목소리가 나오고 있다.

국내 화장품은 대부분 한국에서 생산 후 미국으로 직수출되는 구조다. 추가 관세가 부과되면 가격 경쟁력이 떨어질 수밖에 없다는 우려가 커진다. 특히 자본력이나 공급망 대응력이 제한적인 인디 브랜드는 마진 압박으로 미국 내 리테일 입점과 마케팅 투자가 위축될 가능성이 높다는 전망이다.

인디브랜드는 글로벌 유통사와의 협상에서 관세 부담을 나눌 협상력이 상대적으로 약하다. 이에 따라 비용 분담이 쉽지 않다는 점도 한계로 작용한다.

업계 한 관계자는 “시장 진출 초기 단계에서 가격 인상은 구매 전환율 저하로 직결된다”면서 “관세 부담을 소비자나 유통사에 전가하기 어려운 인디 브랜드일수록 타격이 크다”고 말했다.

반면에 관세 파급력이 제한적일 것이라는 시각도 있다. K뷰티가 글로벌 시장에서 주목받는 이유는 단순히 가격 경쟁력뿐 아니라 우수한 효능 성분, 한류 마케팅 등 복합적 요인이 작용하고 있기 때문이다. 마진 축소로 인한 영업 환경 악화에 대해서도 제한적일 것이라 판단했다. 관세는 수입가격에 비례해 부과되지만 뷰티 제품 개별 단가가 높지 않은 것에 주목했다.

또 다른 업계 관계자는 “관세 부과로 인한 K-뷰티 영향을 살펴보려면, K뷰티 제품의 대체 가능 여부를 우선적으로 살펴봐야 한다”면서 “다른 국가에도 유사한 수준의 관세가 적용되기에 경쟁력을 가진 K뷰티 수요 감소폭은 크지 않을 것”이라고 내다봤다.

기업들은 잠재 리스크를 줄이기 위한 다양한 대비책 마련에 분주하다. 코스맥스는 '글로벌 원 코스맥스' 체계를 구축해 미국 법인을 통한 현지화 제품 개발과 국내법인을 통한 생산 대응을 병행한다. 필요 시 미국 뉴저지 공장에서 현지 생산도 가능하도록 유연성을 확보했다.

한국콜마는 미국 내 2개 공장을 활용해 관세 영향을 최소화할 계획이다. 에이피알은 미국 외 일본·중화권·신흥국으로 시장을 확대하고, B2B를 통한 채널 다변화로 리스크를 분산해 관세 영향을 해소할 수 있을 것으로 전망했다.

업계는 정부 차원의 산업 보호 노력도 주문했다. 한 업계 관계자는 “K-뷰티는 한국 문화와 국가 이미지를 대표하는 산업”이라면서 “특히 잠재력 있는 인디 브랜드들이 해외에서 경쟁력을 잃지 않도록 정책적·외교적 지원을 기울여야 할 것”이라고 강조했다.

손지혜 기자 jh@etnews.com

![[GAM]애플 테마주 '가이'② 자회사 홍콩상장에 불거진 3대 우려감](https://img.newspim.com/news/2025/07/31/2507310352401761.jpg)