스페이스X가 쏘아 올린 스타링크 위성이 곧 1만 기를 넘어설 전망이다. 이미 9900기 이상이 지구 저궤도에 올랐으며 수명이 다했거나 이상 작동으로 궤도 이탈시킨 위성 수만 1300여 기이다. 현재 전 세계에서 운용 중인 모든 위성의 70~80%가 스페이스X 소유다. 말 그대로, ‘우주의 지배자’가 되어가고 있다. 2019년 첫 위성 발사 후, 스페이스X는 무서운 속도로 위성을 궤도에 올리고 있다. 2020년 말부터 북미 일부 지역에서 인터넷 시범 서비스를 시작했다. 초기 v1.0 위성은 270㎏의 소형으로 한 번에 60기씩 발사됐다. 현재는 800㎏급 v2.0 미니 위성을 한 번에 20여 기씩 쏘아 올리며 네트워크의 성능과 용량을 빠르게 확장하고 있다. 스타링크는 단순히 빠르기만 한 인터넷 서비스가 아니다. 아프리카의 외딴 마을, 아마존 밀림 속 작은 학교 같은 인터넷 소외 지역을 현대 문명과 연결하며 디지털 격차를 해소하는 획기적인 우주 기술이다.

스타링크 위성 수 1만 기 육박

저가 제작비, 통신 보안성 강점

국방·공공 통신주권 포기 못해

독자적 저궤도 위성망 구축 필요

상식 파괴하는 스타링크의 기술 혁신

스타링크의 핵심 경쟁력은 기존의 통신위성과는 차원을 달리하는 기술 혁신에 있다고 본다. 첫째, 소형이지만 고성능 위성이다. 1세대 위성은 1기당 20~30Gbps의 데이터를 처리할 수 있었지만, 2세대인 v2.0 미니 위성은 더 높은 주파수 대역을 추가로 사용해, 데이터 처리 속도가 100Gbps로 향상됐다. 향후 스타십 우주선으로 발사될 2t급 v2.0 위성은 1기당 1Tbps속도까지 낼 수 있을 것으로 보인다. 또한 2세대 위성은 건물 등에 가려져도 자동으로 다른 위성으로 신호를 바꾸는 ‘빔 스위칭’ 기능이 있어 통신이 끊기지 않는다. 게다가 신호 지연 시간도 0.025초 정도로, 정지궤도 위성의 0.6~0.8초보다 훨씬 빠르다.

둘째, 혁신적인 위성 형상과 분리 방식이다. 스타링크 위성은 한 번 발사에 여러 대를 탑재할 수 있도록 얇은 평판 형태로 설계되었다. 얇은 위성을 책상 서랍처럼 쌓아 발사체 적재 공간을 최대로 활용한다. 연결막대(tension bar)로 묶인 여러 기의 위성들은 궤도에 진입한 뒤, 2단 추진체가 360도 회전하며 원심력을 만들어내면, 연결막대가 풀리면서 위성들이 한꺼번에 분리된다. 얇은 판 모양의 위성들은 회전하면서 생긴 미세한 힘의 차이로 서로 간격을 벌리며 일렬로 나아간다. 이렇게 줄지은 위성들에 태양 빛이 반사되면, 지상에서 ‘위성 열차’처럼 보이기도 한다.

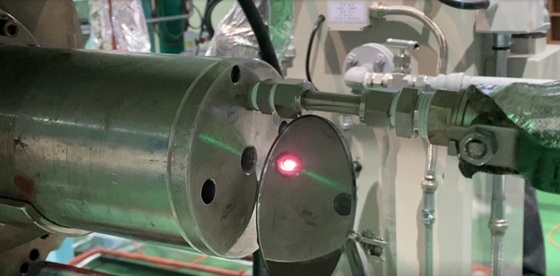

셋째, 레이저를 이용한 위성 간 통신기술이다. 수천 개의 위성이 레이저 빔으로 서로 직접 연결돼, 우주 공간에 그물망처럼 얽힌 통신망을 형성한다. 덕분에 지상국을 거치지 않고도 사용자 간 데이터 전송이 가능하며, 신호 가로채기나 간섭이 어려워져 데이터 통신의 보안성을 획기적으로 높여준다. 넷째, 스타링크 위성에는 ‘홀 효과(Hall Effect) 플라스마 추력기’라는 작은 엔진이 달려 있다. 이 엔진은 예전에는 크세논 가스를 사용했지만, 지금은 더 저렴하고 구하기 쉬운 크립톤 가스를 사용한다. 스타링크 위성은 분리된 후 1~3개월에 걸쳐 추력기에 의해 설정된 궤도에 안착한다. 궤도 조정과 위치 유지, 제거 후 대기권 소각에도 이 추력기가 사용된다. 다섯째, 초저가의 위성 제작비이다. 초기 v1.0은 20만 달러(약 2억7000만원) 정도로 알려졌고, 현재의 v1.5 미니는 100만 달러(약 14억원) 정도다. 중형 저궤도 위성들이 1억~2억 달러인 것에 비하면 경이로운 제작 단가다.

위성통신 기존 강자들 속수무책

위성통신 시장의 기존 강자들은 스타링크의 등장에 속수무책이다. 최근 룩셈부르크의 SES가 인텔샛을 인수하며 120여 기의 위성을 보유한 거대 기업으로 거듭났지만 총 통신 용량과 지연 속도를 고려할 때 경쟁력이 있을지 의문이다. 정지궤도 통신회사들의 이러한 합종연횡은 저궤도 통신 시대의 필사적 몸부림으로 보인다. 스타링크의 경쟁자로 불리는 원웹은 전송속도 7Gbps 수준의 150㎏급 위성 648기를 운용 중이다. 위성 간 통신 기능이 없어 모든 데이터는 지상 기지국을 거쳐야 한다. 제프 베이조스의 카이퍼 프로젝트 역시 겨우 153기의 위성을 궤도에 올렸을 뿐이며, 아이러니하게도 상당수 위성을 경쟁사인 스페이스X의 발사체로 올렸다. 중국도 군집 위성망 구축에 열심이다. 1만5000기 규모를 목표로 하나 아직 초기 단계다. 결론적으로 스페이스X는 저렴하고 강력한 발사체 팰컨9과 혁신적인 위성 기술을 바탕으로 경쟁자들이 따라올 수 없는 제왕적 지위를 구축했으며, 전 세계 위성 통신 시장을 장악할 것이 확실시된다.

국내에서도 곧 스타링크 서비스가 시작될 예정이다. 서비스 초기에는 촘촘한 국내 이동통신망 인프라를 고려할 때, 도서 산간이나 해상 지역 등 통신 음영 지역을 중심으로 서비스가 이루어질 것이다. 그러나 멀리 내다본다면 얘기는 달라진다. 자율주행차, 도심항공교통(UAM) 등 미래 모빌리티 시대에는 끊김 없는 초고속 통신망이 필수적이며, 우주인터넷은 강력한 기반이 될 수 있다. 상업 위성인터넷 시장은 이미 스타링크가 장악하여 레드오션이 되었지만, 국방 및 공공 영역에서는 ‘통신 주권’ 확보를 고려할 때 포기할 수 없는 영역이라고 본다. 이를 위해 국방부와 우주항공청이 협력하여 독자적인 저궤도 위성망 구축을 서둘러야 한다. 한반도 상공을 가장 효율적으로 지나는 궤도로 필요 위성 수를 줄이고, 단순 통신 기능을 넘어 항법, 정밀 관측기능까지 통합한 다기능 위성으로 개발한다면 국가 안보와 산업 발전에 기여하는 핵심 자산이 될 것이다.

김승조 서울대 명예교수

![구급차 근접하면 양보한다…진화하는 테슬라 자율주행 [김기혁의 테슬라월드]](https://newsimg.sedaily.com/2025/10/18/2GZ866H5QF_1.jpg)

![[Tech 스토리] 초유의 통신사 해킹 사태, 대안으로 떠오른 'XDR·MXDR'](https://img.newspim.com/news/2025/09/24/2509241516346460.jpg)