1895년 이후 동학농민군에 대한 법적 조치와 처벌 보고서류

이번에 소개할 자료는 1895년(고종 32) 조선 정부의 공문서식과 재판 관련 자료로서 동학농민혁명 참여자 동향과 관련된 전국 각 지역의 각종 보고서이다.

①〈검사직제〉는 1895년 4월 15일 법부령 제2호로 반포된 검사(檢事)의 직제(職制)에 관한 규정을 적은 책이다. 〈검사직제 제정지건〉(1895.4.9.)으로 기안문이 실려 있다. 검사직제는 모두 18조목으로 검사의 범죄 수사권(1조), 형사상 법률의 정당한 적용을 감시해야 하며(2조), 범죄의 고소·고발을 수리해야 하며(6조), 관리의 부당한 행위를 발견하면 증거를 수집하여 관리징계처분을 청구하고 공소(公訴)를 제기해야 하며(7조)‚ 체포나 구류를 마음대로 행하는 자가 없도록 주의하고‚ 피고인이 오래 구류됨이 없도록 주의해야 하며(8조), 검사는 재판소에 대하여 독립하여 그 사무를 행할 수 있다(18조) 등으로 되어있다. 원래 기안에서는 17조였으나 달라진 것은 제4조를 추가했기 때문이다. “검사는 사형판결이 이미 확정할 시에는 조속히 소송기록을 법부대신에게 정(呈)하여 그 지휘를 수(受)해야 이를 집행함이 가(可)하니라”라는 조항이다. 검사직제는 갑오개혁 때 중앙권력이나 지방관의 통제로부터 독립하여 오로지 법에 준거하여 민사·형사사건을 처리하기 위해 도입되었다. 갑오개혁의 법제개혁은 행정과 사법을 분리하여 공정한 법집행을 도모하는 것이었으나 실제 전격 실시하기 어려웠으므로, 이내 1895년 6월 1일 법부훈령 제2호로 당분간 관찰사가 재판소 판사, 참서관이 재판소검사를 겸임하도록 하고 각지방에서도 군수가 관내 재판사무를 겸임하도록 하여 재판소 제도가 크게 후퇴한 바 있었다. 갑오개혁 이후 근대적 소송절차와 법부와 검사의 직제를 규정한 법령으로 대한제국기에도 영향을 끼쳤다.

②〈보방조례조회통첩식〉는 1895년 사법제도를 개혁하면서‘보방조례(保放條例)’와 각 정부기관 사이에 왕래하는 문서 양식을 분류하고 설명한 ‘조회통첩식(照會通牒式)’등 제반 법규 규정을 수록한 자료다. <보방조례>는 전문 25개조로 형사 피고인과 그 보증인될 사람은 언제라도 보방(保放-보석)을 신청할 수 있으며‚ 재판관은 피고인이 도주하거나 죄증(罪證)을 은닉할 우려가 없을 때, 그가 중죄(重罪)에 해당하거나 과거에 중죄형으로 처벌받은 적이 없는 경우에 한하여, 보방을 허가할 수 있다는 규정을 수록하고 있다. 실제 동학농민군의 처벌과 관련해서는 이 규정이 적용되었을 가능성은 거의 없었다.

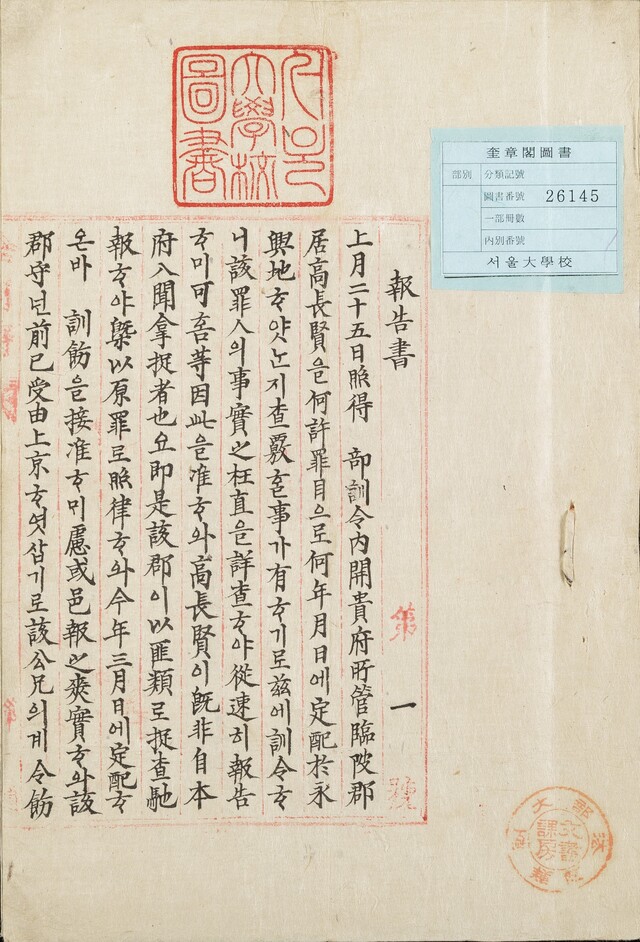

또한 자료의 뒷부분인〈공문류별급식양〉은 갑오개혁 이후 새로 제정된 공문 양식인 조회·통첩·훈령·지령·고시·보고서·질품서·청원서를 각각 설명하고 작성 지침을 소개하고 있다. 갑오개혁이전의 관문 전령 감결(甘結) 하첩(下帖) 등을 훈령으로 개칭한 것 등이 설명되어 있다. 〈보고서식〉의 경우에는 “보고서 ○호, 본부소관 각군소유정형을 별지에 개록(開錄)하야 보고하오니 사조(査照)하시믈 요홈”이라 쓰고나서 해당 관원의 성명과 관인, 그리고 모부 대신 성명 각하 관인을 찍게 하였다.

새로 바뀐 공문서 문서양식에 따라 작성된 보고서가 각 지역의 보고서자료이다.

③〈전주부보고서(全州府報告書)〉는 1895년 7월 19일 전라도 관찰사 이도재(李道宰)가 법부(法部)의 훈령에 의거하여 올린 동학 농민군의 정배(定配)에 관한 보고서이다. 그해 6월 25일 법부에서는 임피현에 거주한 고장현(高長賢)을 함경도 영흥에 정배했던 경위를 조사하도록 하였다. 그는 1894년 7월에 임피군 남일면(南一面) 상갈영리(上曷零里)의 동학 접주로서 40명 동학군을 거느리고 동학농민혁명에 참여하였다. 그로 말미암아 그는 체포되어 전주부로 압송되고‚ 1895년 3월에 함경도 영흥에 정배되었다고 보고하였다. 그 후 8월에 이르면,“본부죄인(本部罪人) 83명, 각읍 도인(徒人) 196명 등 279명” 등을 전격 석방하였다(〈관보〉1895년 8월 1일자 기사). 이때 고장현도 포함되었다. 전주부 보고서는 단지 전주부에서 작성한 2쪽짜리 문서이지만, 1895년 당시 동학 농민군 지도자에 대한 사후 처리 등을 알 수 있는 자료다.

④ 〈각부(各府) 보고서〉는 역시 법부에서 편찬한 각종‘보고서철(報告書綴)’이다. 1895년 7월에서 9월까지 전국 23부 지방에서 법부에 올린 보고서 13건과 질품서 5건 등 18건의 문건(文件)을 모아서 묶은 문서철이다. 전체 표지나 제목은 없지만, 편철한 순서대로 주요 내용을 살펴보면, 우선 해주부 관찰부의 사기 범인 압송 사실, 충훈부 둔토 수취 공문서 위조에 관한 안성군 보고, 개성인 김경구(金景九) 삼포사건에 대한 경무사의 보고서 및 질품서 등이 있다. 안동부 산하 예안(禮安) 거주 김제룡(金濟龍)이 참판이나 판서로 칭하면서 와언과 망설로 통문을 돌려 민인을 선동하여 취당을 한다는 내용으로 그에 대한 공초자료(1895.8.16. 초초. 및 8.17 재초)와 함께 주민들의 소장 전문을 게재하였다. 각 지방에서 올린 범죄인을 체포와 살인사건 조사 보고‚ 도주한 죄수 체포 및 책임자 처벌 등 다양한 사유가 포함되어 있다. 갑오개혁 이후 법부의 지시 사항과 각 지방의 질품서를 통해 당시 지방 법무 행정의 실태를 알 수 있다.

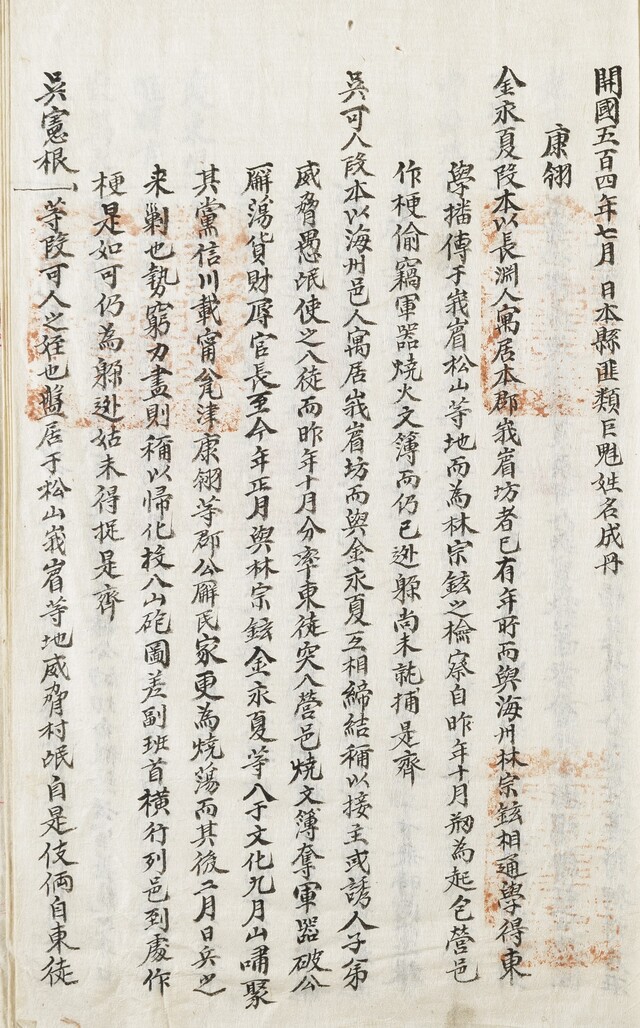

특히 주목되는 자료는 해주부 강령군수 유관수(柳灌秀)가 1895년 8월에 법부에 보고한 <강령군(康翎郡) 비괴(匪魁)의 성명 성책>이다. 강령군에는 김영하(金永夏), 오가인(吳可人), 오헌근(吳憲根), 오원경(吳元京), 현학진(玄學振), 조사여(趙士汝), 조붕도(趙鵬道) 등 동학의 접주와 해당 지역의 하리층인 조순승(曺舜承), 박선희(朴善凞), 성재식(成載植), 강호걸(强豪傑) 등 동학지도자 17명의 활동 내역을 자세히 적고 있다. 이들은 갑오년 10월 동도를 규합하여 황해도 8개 영읍을 점령하여 문부를 불사르고 군기를 탈취하고 공해를 깨트리고 불살랐다. 실제 강령현의 경우에는 1894년 10월 6일 농민군이 관아를 점령하는 과정에서 관아가 불타고 무기를 빼앗겼으며, 민가 400여 호가 불탔을 정도로 치열하였다. 이후 다음 해 1월에도 임종현, 김영하 등은 신천, 재령, 옹진, 강령 등을 재차 침입하였고, 해주성을 다시 공략하기도 하였다가 2월에 일본병의 개입으로 진압되거나 잠시 흩어졌다. 이후 사태를 진정시키고 나서 작성된 군수의 보고서에는 동학농민군 지도자의 강령 및 해주 일대에서 행한 각종 행태를 상세히 열거하였다. 오원경, 배동명 등 일부 붙잡은 사람도 거론하였지만, 상당수는 잠적하여 신병을 확보하지 못한 상태라고 보고하고 있다. 또한 보고서의 내용과 관련해서 2차례에 걸친 해주성 공략의 주동 인물인 임종현(林鐘賢, 혹은 林宗鉉)의 활동도 주목된다. 임종현이“스스로 감사의 위치에 오르고 기타의 흉악한 무리를 각 부군현(府郡縣)의 수장으로 삼으려고 이미 부사와 군수로 할 인물을 선정하였다고 한다”고 보고하였듯이, 당시 임종현 자신을 감사의 위치로 올려놓고, 성재식을 강령현감으로 삼는 등 농민군 지도자를 각 지역의 부사와 군수 등으로 임명하는 행태를 보였다. 이는 황해도에서 갑오 정부의 지방행정체계를 배제하고 농민군 지도부 위주로 독자적인 지방권력을 실행한 것으로 보인다.

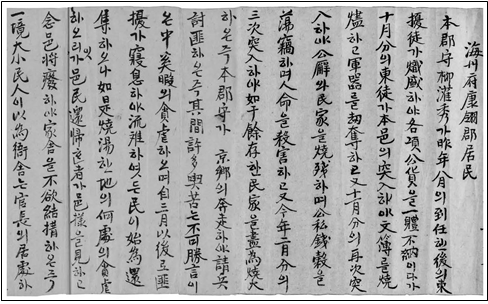

당시 강령 지방의 사회동향은 현재 동학농민혁명 재단에 소장되어 있는〈황해도 강령현민(康翎縣民) 등장(等狀)〉 자료에도 나타난다. 이는 황해도 해주부 강령현에 사는 정성장(鄭聖長) 외 4인이 법부(法部)에 현감 유관수의 억울함을 호소하는 내용인데, 강령 현감이 피감(被監)된 사유가 동학농민군의 피해 복구 비용의 징수 과정에서 탐학이 있었다는 이유였다. 이들의 주장에 의하면, “청렴 공정한 현감을 동학농민혁명 참여자인 오가인(吳可人)과 조카 오헌근(吳憲根)이 무고하여 누명을 썼으니 그 억울함을 밝혀 달라.”라고 하였다. 앞서 소개한 강령지방 동학농민군 지도자인 오가인과 오헌근의 죄상을 고발하는 내용과 맥락을 같이하고 있다. 동학농민군의 참여자와 후속조치를 둘러싼 강령지역내 사회세력간의 갈등을 잘 보여주고 있다.

황해도 일대 동학농민군의 동향은 해주성 점령 당시 감사였던 정현석(鄭顯奭)의〈갑오해영비요전말(甲午海營匪擾顚末)〉과 일본군의〈동학당정토약기(東學黨征討略記)〉에 수록되어 있다. 일본군 진압기록에서도 ‘진정 동학당(眞正 東學黨)’, ‘일시 동학당(一時 東學黨)’, ‘가짜 동학당(僞 東學黨)’ 등으로 구분하고 임종현을 비롯한 4명의 동학지도자를 특정하여 거론하였지만, 이들 자료에서는 상세한 활동내용을 찾아보기 어렵다. 반면 위의 각부보고서에는 강령군 지역에서 활동한 동학군 지도자의 활동 내역과 포착 상황 여부 등도 상세히 전달하고 있다. 황해도 일대 동학농민군 활동 연구가 아직 미진한 상태이어서 해당 지역 동학농민군과 지도부의 동향을 구체적으로 규명할 수 있는 자료로서 의미가 크다. 이상 동학농민군에 관한 사법처리와 관련된 각종 보고서류 등 4종 자료는 서울대 규장각한국학연구원에 소장되어 있다.

왕현종 연세대 역사문화학과 교수

(40) 〈순무선봉진등록(巡撫先鋒陣謄錄)〉 〈양호순무선봉장 이공(李公) 묘비명〉 (39) 선봉진서목과 상순무사서, 선봉진각읍료발관급감결 (38) 관감치부책(關甘置簿冊)·관지책(官旨冊)·진안현각양상납월당전목수효납미납성책(鎭安縣各樣上納月當錢木數爻納未納成冊) (37) 〈춘당록(春塘錄)〉, 〈의산유고(義山遺稿)〉 (36) <시문기>와 <기문록>- 충청지역 유생이 바라본 동학농민혁명 (35) 우금치 전투 이후 지방통제의 실상을 보여준 북하면보 (34) 〈남정일기(南征日記)〉, 〈갑오실기(甲午實記)〉 (33) 1894년 이후 중범죄의 처벌은 어떻게 이루어졌나? -〈정배안〉 〈중범공초〉에 실린 관료층과 민중에 대한 차별 (32) 경상도 상주와 김산소모영의 동학농민군 진압 자료인 〈소모사실〉 (31) 〈이복영일기(李復榮日記)〉, 〈남유수록(南遊隨錄)〉과 이용규(李容珪)의 〈약사(若史)〉

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#검사직제 #보방조례조회통첩식 #전주부보고서 #각부보고서

기고 gigo@jjan.kr

다른기사보기

![[전문] 이미선 재판관 "국가기관, 헌법 무시할 때 사회 질서 흔들려"](https://img.newspim.com/news/2025/04/10/250410142252839_w.jpg)

![軍통수권자 대통령, 마음대로 軍 동원 못한다…헌재 “軍의 정치 중립 준수 의무”[이현호의 밀리터리!톡]](https://newsimg.sedaily.com/2025/04/19/2GRKY0Z5DB_1.jpg)