우리나라의 미래 먹거리로 제약·바이오 산업이 주목받고 있다. 특히 ‘케이캡’과 ‘렉라자’ 등 의미 있는 국산 신약이 잇따라 탄생하면서, 한국이 신약 강국으로 도약할 수 있다는 기대감도 높아지고 있다. 그러나 이러한 도약을 가로막는 걸림돌도 존재한다. 그 중 하나가 바로 특허권 연장등록출원에 대한 불복제도의 모순과 문제점이다. 이에 따라 해당 제도의 개선이 필요하다는 목소리가 점점 커지고 있다. [편집자주]

<글 싣는 순서>

(上) “특허 연장 거절 강제”…특허 존속기간 연장, ‘특허 권리’ 보장 외면

(中) “실효적 신약 특허 제도·절차 필요”…부분거절·분리출원 도입 촉구

(下) 부분거절·분리출원 제도, 국내 제약바이오 현실 고려하면 ‘미적합’

【 청년일보 】 국내 특허권 연장등록출원 불복제도의 모순 등으로 국내외 제약사가 제대로 된 특허권의 권리를 보호받지 못하고 있다는 지적이 제기됐다.

특히 현재 존속기간연장제도가 취지대로 운영되고 있지 않으며, 이러한 제도적 문제가 신약 R&D에도 막대한 영향을 미치고 있다는 비판이 쏟아지고 있다.

◆ 특허 연장 등록 출원 불복제도는 ‘AII or Nothing’…“딜레마 강요 개선 필요”

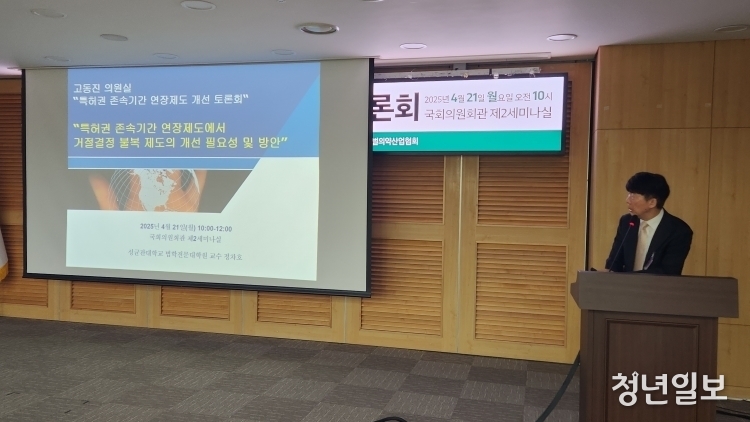

고동진 국민의힘 국회의원이 주최하고 한국글로벌의약산업협회가 주관하는 ‘특허권 존속기간 연장 제도 개선 토론회’가 21일 국회의원회관 제2세미나실에서 개최됐다.

이날 정차호 성균관대학교 법학전문대학원 교수는 특허권 연장 등록 출원에 대한 거절결정불복심판 청구가 기각되고, 관련 심결이 확정된 경우에는 특허권의 존속기간의 연장 등록 출원은 처음부터 없었던 것으로 취급하는 ‘AII or Nothing’에 대해 비판했다.

특허법 제91조 제3호에 따르면 ‘연장신청의 기간이 제89조에 따라 인정되는 그 특허 발명을 실시할 수 없었던 기간을 초과하는 경우’ 심사관은 연장등록거절을 결정할 수 있으며, 출원인은 거절 결정에 대한 불복심판을 청구할 수 있다.

특히 정 교수는 “특허 발명을 실시할 수 없었던 기간을 하루라도 초과하는 경우 특허권 연장 등록 출원 거절 결정이 이뤄지는 등 여러 청구항 중 일부에 거절 이유 존재 시 심사관이 전체 출원에 대해 거절 결정이 이뤄지는 문제점은 출원인에게 딜레마를 강요하고 있다”고 말했다.

이어 “출원인에게 심사관의 거절 결정에 승복해 문제가 된 청구항 삭제해야 할지, 전부 또는 전무의 확률에 도전할 것인지를 선택해야만 하는 딜레마를 강요하는 현행제도를 하루빨리 불식돼야 한다”면서 시급히 제도 개선을 촉구했다.

◆ 현행 특허 연장 제도, 특허권자 권리 보장 ‘미흡’…제도 본래 취지와도 ‘미부합’

홍지형 김앤장 법률사무소 변리사도 현행 특허권 존속기간 연장 제도는 특허권자의 권리를 보장하지 못하고 있는 문제점을 제기했다.

먼저 홍 변리사는 “현행 연장 출원 심사 과정에서 특허권자가 신청한 연장기간 중 일부만이 연장받을 수 있는 기간을 초과한다고 판단되면 특허법 제91조 제3호에 따라 거절된다”고 설명했다.

이어 “문제는 특허법 제91조 제3호에서 초과 기간에 한정하지 않고 연장기간 전부에 대해 연장 등록 거절 결정을 강제하고 있어 특허권자는 특허청에서 불인정된 기간만 분리해 불복할 수 없는 문제점이 있다”고 지적했다.

특히 “연장 가능하다고 판단된 기간까지 모두 상실할 위험을 지고 전체 기간에 대해 불복할 수 밖에 없는 것이 현실”이라며 “특허법 제89조의 대원칙을 벗어나는 처분이 있어도 다퉈볼 수 있는 기회를 사실상 박탈을 당해왔다”고 강조했다.

홍 변리사는 이러한 특허법 및 제도적 모순은 발명을 실시할 수 없었던 기간을 연장해주고자 하는 존속기간 연장 제도의 취지에 부합하지 않다고 강조했다.

그러면서 일부 기간에 대한 불복 및 분할 또는 분리 출원을 허용함으로써 실질적으로 특허권자가 거절된 기간에 대해서만 다퉈볼 수 있는 기회 보장을 촉구했다.

◆ 특허권 존속기간 연장제도 ‘법적 불확실성’ 증가…“신약 R&D 제약 발생”

김향진 한국머크 변리사는 특허권 존속기간 연장이 제약산업에 핵심적인 제도임에도 불구하고, 현행 제도는 일부 기간에 대한 이견을 다투려면 전체 연장 기간에 대한 거절 처분을 감수해야 하는 구조라고 비판했다.

특히 “특허권자는 실질적으로 심판·소송제기 단념 및 특허청이 인정하는 범위 내에서 자진 축소하는 방식을 선택해야 해 특허법에 의해 부여된 독점적 보호를 온전히 누릴 수 없어 결과적으로 신약 개발에 대한 투자 회수와 후속 연구개발 및 시장 진입 전략 수립에 심각한 제약이 발생하고 있다”고 호소했다.

특허권 존속기간 연장제도의 문제점으로 인한 법적 불확실성의 증가 문제도 제기됐다.

김 변리사는 “‘출원인 귀책 사유’ 판단과 같은 주요 쟁점에 대해 특허권자의 불복 청구에 따라 식약처 서류 검토 기간 관련 법원으로부터 명확한 판단을 받았고, 법원 판결이 특허청 심사기준에 반영된 바 있으나, 이러한 조정은 특허권자의 위험 감수를 전제로 한다”고 말했다.

이어 “특허권자의 입장에서는 연장 가능 기간이 확실한 부분에 대해서도 보전받기 어려워, 연장 가능 기간을 안정적으로 예측하기 어렵다는 문제가 있다”면서 “최소한 연장이 가능한 확실한 기간에 대해서는 법적 안전성이 확보돼야 한다”고 제언했다.

아울러 “국내 제도가 타국 대비 권리 보호가 불충분하다고 인식되면 다국적 제약사는 우리나라 시장에서의 임상이나 신약 출시 회피 가능성이 높아지며, 이는 우리나라가 국제 경쟁에서 점차 후순위로 밀려남으로써 국내 환자의 신약 접근성 저하로 이어질 수 있다”고 조언했다.

【 청년일보=김민준 기자 】

![[PICK! 이 안건] 구자근 등 10인 "대통령령으로 정하는 요건 충족하는 사업자에 대해 부가가치세 납부 유예해야"](https://www.jeonmae.co.kr/news/photo/202504/1140254_846270_3228.jpg)

![[사설] 反시장적 입법 강행으로 ‘코스피 5000’ 가능하겠나](https://newsimg.sedaily.com/2025/04/22/2GRMB4S4AE_1.jpg)