SK텔레콤이 유심 교체에 소요되는 비용을 보험으로 보상받지 못할 가능성이 높은 것으로 확인됐다. 향후 피해에 대한 보장도 제한돼 대부분 손실을 SKT가 감당해야 하는 상황이다.

28일 보험업계에 따르면 SK텔레콤은 현대해상 개인정보보호 배상책임보험 상품에 가입돼 있는 상태다. 가입한도는 주계약 10억원, 특약 포함시 최대 30억원으로 설정됐다.

개인정보 손해배상 제도는 개인정보 유출 피해 발생시 기업이 소비자에 피해를 보상할 수 있도록 보험 가입 또는 준비금 적립을 의무화한 제도다.

개인정보보호위원회는 매출액 10억원 이상, 저장·관리중인 정보주체 수 1만명 이상 기업을 의무가입 대상으로 규정하고 있다. SKT도 이에 해당된다. 기업은 개인정보보호 배상책임 보험을 통해 보험사에 위험을 분산하는 방식으로 소비자 피해 구제가 가능하다.

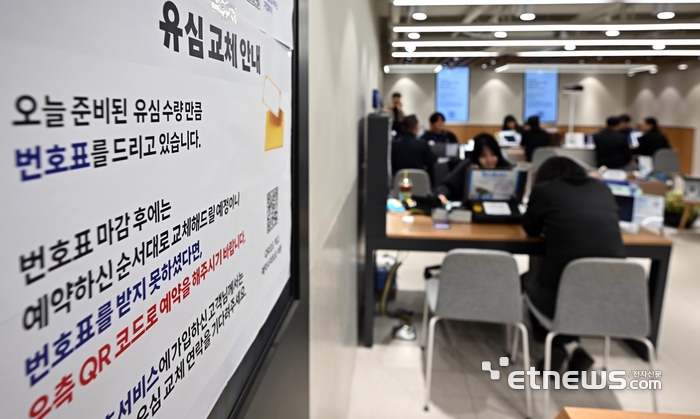

다만 최근 SKT가 진행하는 유심 교체에 들어가는 비용은 모두 회사가 부담해야 할 것으로 관측된다. SKT가 의무보험에 가입하면서도 '위기관리실행비용특약'엔 가입하지 않았기 때문이다.

위기관리실행비용특약은 기업이 위기관리를 위해 실행한 조치에 활용된 비용을 보장하는 특약이다. SKT 유심 교체는 개인정보 유출로 인한 피해를 보상한 것이 아닌 선제적 조치다. 보험금이 지급되지 않을 가능성이 매우 높다는 것이 보험업계 해석이다.

SK텔레콤 가입자는 약 2300만명이다. 유심칩 원가가 하나당 1000~3000원 수준인 점을 고려하면 수백억원에 달하는 비용을 감당해야 한다는 의미다.

향후 개인정보 유출로 인한 실제 피해가 발생해도 SKT가 보험으로 방어할 수 있는 금액은 10~30억원에 불과하다. 특약 제외시 SKT는 개인정보보호법상 최소한도 수준으로 보험에 가입했다. 또 조사 이후 소관기관으로부터 과징금 등 조치가 내려질 개연도 크다.

전문가들은 정부가 기업의 개인정보보호 배상책임보험 가입을 의무화했지만, 대부분 기업이 법상 최저한도로만 가입하고 있다고 진단했다.

한 보험사 관계자는 “의무기에 기업들이 가입하고는 있지만 최저한도로만 계약이 체결되고 실제 사고가 발생해도 보험사에 청구하지 않는 경우가 많다”며 “사고가 없어서가 아니라 피해를 공개할 경우 평판 손실이 더 크다는 인식이 강하기 때문”이라고 설명했다.

한편 개보위는 지난달 '개인정보 손해배상책임 보장제도 합리화 방안'을 발표했다. 개인정보보호 배상책임보험 의무가입 대상을 대폭 축소하고 보장 범위는 확대하는 것이 골자다. 개보위는 새로운 기준 적용시 의무가입 대상 기업이 기존 8만3000~38만개에서 200여개 수준까지 축소될 것으로 분석했다. 사실상 대기업만 의무가입 대상인 셈이다.

박진혁 기자 spark@etnews.com, 박준호 기자 junho@etnews.com

![유심 무료 교체만으론 부족…SK텔레콤, 주가 5.5만으로 추락[이런국장 저런주식]](https://newsimg.sedaily.com/2025/04/28/2GRP45W06P_3.jpg)