독서도 투자다. 한정된 비용과 시간을 쪼개야 한다. 투자에 실패하지 않으려면 좋은 책을 고르는 선구안이 필요한데 먼저 읽은 사람의 평가를 참고하는 것도 좋은 방법이다. 바쁜 리더에게 가성비 어긋나지 않을 책을 안내하는 서평가의 보람이다.

리더에게 권할 책을 선택하는 기준은 다양한데 ‘재미가 있는가? 저자가 그 책을 쓸 만한 사람인가?’를 먼저 살핀다. 학자나 연구원이 아닌 사람에게 지나치게 ‘진지한 학습’을 요구하는 책은 예의가 아니니까.

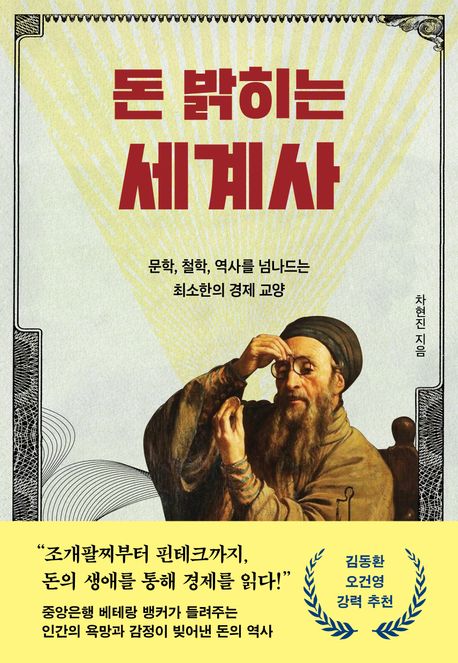

『돈 밝히는 세계사』는 책 제목에 이미 재미가 붙어 있다. ‘돈을 밝히는 세계사’와 ‘돈이 밝혀주는 세계사’라는 두 가지 뜻을 담았다. 저자 차현진은 서울대학교와 미국 펜실베이니아대학교 와튼스쿨을 졸업했다.

1985년부터 한국은행에서 37년 6개월을 근무한 ‘베테랑 한은맨으로서 국장, 소장, 원장, 본부장’ 등등을 거쳐 (2024년 7월 현재) 예금보험공사 이사로 재직 중이다. 경제뿐만 아니라 문학, 역사, 철학 등 인문학적 지식을 바탕으로 화폐와 중앙은행제도에 관한 저술을 활발히 해온 전문가니 가성비는 걱정하지 않아도 될 것 같다.

태초에 ‘돈’(貨幣)은 어떻게 탄생했을까? 부산과 경남 지역에는 결혼식 때 하객들에게 혼주가 받은 축의금의 일부를 담은 봉투를 교통비로 나눠주는 풍습이 있다. 다른 나라에도 있는 풍습인데 ‘귀한 것을 사이 좋게 나누어 중요한 순간을 기억한다’는 의미를 담고 있다. 돈이 아니면 물건으로 돌려주기도 한다.

남태평양 멜라네시아에서는 농번기에 부족끼리 노동력 품앗이를 기념해 조개팔찌(음왈리 mwali)와 자개목걸이(술라바 soulava)를 주고받았다. 후대의 경제학자들은 이것을 교환수단인 화폐로 해석했다. 철기시대 중국 연나라와 고조선의 친선관계를 확인했던 칼 모양의 명도전(明刀錢)도 액면이 없는 기념품(물건)에 가까웠다.

이렇듯 화폐의 기원은 ‘사람의 마음’이었다. 이제 ‘만 원을 천 원처럼 품격 없이 쓰는 사람과 천 원을 만 원처럼 값지게 쓰는 사람이 있다’는 시중의 말도 돈과 마음의 함수관계를 측정한 것에서 나왔음을 알겠다.

남대문 금융의 탑 ‘한국은행’의 뿌리는 어디일까? 1850년 설립됐던 벨기에 중앙은행이다. 금융이 뒤졌던 일본이 1882년 일본은행을 세울 때 은행업이 발달해 흉내내기 어려운 프랑스보다 같은 농업국가인 벨기에 모델을 따랐다. 벨기에는 유대인 상인들이 세운 은행을 정부가 통제하는 ‘관치금융’이 특징이었다.

현재 일본은행 본점 건물은 건축가 다쓰노 긴코가 벨기에 중앙은행 건물을 베낀 것인데 조선은행 본점(현재 한국은행 화폐박물관) 건물 역시 다쓰노 긴코가 일본은행 본점을 토대로 설계했고, 한국은행법은 일본은행법을 참고해 제정됐다.

저자는 ‘농업국가를 탈피한 지금, 벨기에 냄새는 좀 지워야 하지 않느냐’고 주장한다.그런데 시인이 어떻게 일본이 남긴 금융용어를 우리말로 바꾸게 됐을까? ‘낙엽은 폴란드 망명정부의 지폐’(「추일서정 秋日抒情」)를 썼던 김광균 시인은 가업을 이어받은 ‘고무 공장 사장’이었다.

미군정 시절 김진형(훗날 한국은행 총재), 장기영(훗날 경제부총리) 등 금융계 중견 간부들과 수요회라는 모임을 했는데 수표(소절수 小切手), 어음(수형 手形), 환(위체 爲替), 환전(양체 兩替) 같은 용어들이 그때 만들어졌다. 저자는 ‘세계 도처에서 돈의 가치가 낙엽 같다는 걱정들이 많다’고 걱정한다.

이 책, 쉽고 재미있으면서 경제 및 금융 상식도 얻으니 바쁜 리더에게 ‘따봉’이다. 내친김에 참고로 포털 사이트에서 ‘최보기 한국은행 화폐박물관’을 뉴스로 검색하면 따끈한 박물관 탐방기도 읽을 수 있다.

▶본 기사는 입법국정전문지 더리더(the Leader) 1월호에 실린 기사입니다.

![[조석중의 북트렌드] (106) 2025년 새해, 책읽기와 글쓰기](https://www.domin.co.kr/news/photo/202501/1498972_681574_4926.jpg)

![[에듀플러스]비상교육, 초등 필수 역량서 '완자 공부력' 시리즈 신간 2종 출시](https://img.etnews.com/news/article/2025/01/14/news-p.v1.20250114.bea382d1658c466499bdd21fc7acb91d_P1.jpg)