1974년 노벨 경제학상 수상자 프리드리히 하이에크는 “인간은 자기 운명의 주인이 아니며, 결코 그리 되지 않을 것”이라고 예언했다. 인간 이성이 항상 새롭고 예기치 못한 곳으로 인간을 이끌 거란 이유에서였다. 현기증 나는 속도로 변하는 ‘디지털 문명’만큼 이 예언이 잘 들어맞는 대상도 없을 것이다. 하지만 그 문명에 적응하는 인간의 힘은 천차만별이다.

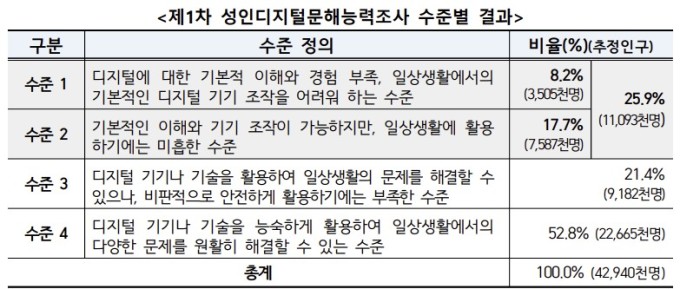

교육부가 19일 ‘제1차 성인디지털문해능력조사’를 발표했다. 성인 4명 중 1명은 기차표 예매나 음식 주문을 위한 휴대폰·키오스크 활용에 어려움을 겪는 걸로 나타났다. 디지털 기기 조작조차 어려워하는 ‘수준1’이 8.2%(350만명), 기기 조작은 가능하지만 일상생활 활용엔 미흡한 ‘수준2’가 25.9%(759만명)에 달했다. 특히 60세 이상의 23.3%, 가구소득 월 300만원 이하의 25.9%, 중졸 이하 학력자의 36.4%가 ‘수준1’로 고령·저소득·저학력일수록 디지털 문해력이 크게 부족했다.

한국은행의 지난 18일 ‘AI의 빠른 확산과 생산성 효과’ 보고서에서도 디지털 양극화는 확인된다. 조사대상 노동자 중 남성(55.1%)·18~29세(67.5%)·대학원 졸업자(72.9%)·전문직(69.2%)·관리직(65.4%)의 생성형 AI 활용률이 여성·장년층·대졸 이하에 비해 확연히 높았다.

디지털 문해력이 생존 조건이 된 시대다. ‘존재(신분) 증명’조차 디지털을 모르면 큰 불편을 감수해야 한다. “컴퓨터는 마음이 타는 자전거와도 같다. 우리 능력 훨씬 너머로 데려다줄 수 있는 무언가”라는 스티브 잡스의 비유를 빗대면, 자전거(디지털)를 탈 수 있거나 타지 못하는 사람은 서로 다른 세계에 살게 될 것이다.

디지털 격차는 선진국에서도 계층 간 소득 불평등 원인으로 지목됐다. 유엔은 ‘2030 지속 가능 발전 목표’에서 성인의 디지털 문해력 교육을 직업 기회 제공과 경제 성장 핵심 사안으로 제시했다. 디지털 양극화 해소가 국가 책무가 된 것이다.

교육부는 조사 결과를 바탕으로 AI·디지털 평생교육 지원을 강화한다고 한다. 형식적·행정적 사업으로 그쳐선 안 된다. ‘디지털 복지’ 관점도 더해야 한다. 아날로그 서비스를 병행해 디지털 아닌 것을 사용할 권리도 보장돼야 한다. 디지털 문명이 고도화해도 누구 한 사람의 삶도 흔들리지 않아야 한다.

![[사설] 디지털·AI 활용 사각지대 없애야](https://img.etnews.com/news/article/2025/08/19/news-a.v1.20250819.206e2a3d4d824a66bc7c2f04120369c6_T1.png)

![‘현금의 나라’ 대만서 3명 중 2명이 ‘라인 결제’…졸업 4년 된 학생도 학생부 온라인 제출 [AI 프리즘*대학생 취준생 뉴스]](https://newsimg.sedaily.com/2025/08/18/2GWOA1JMHS_1.jpg)

![[ET단상]수면산업, 융·복합 기술로 열어가는 신성장 패러다임](https://img.etnews.com/news/article/2025/08/13/news-p.v1.20250813.46ebfb281e7a4b49942fde0fc40c3d03_P3.jpg)