[우리문화신문=이동식 인문탐험가]

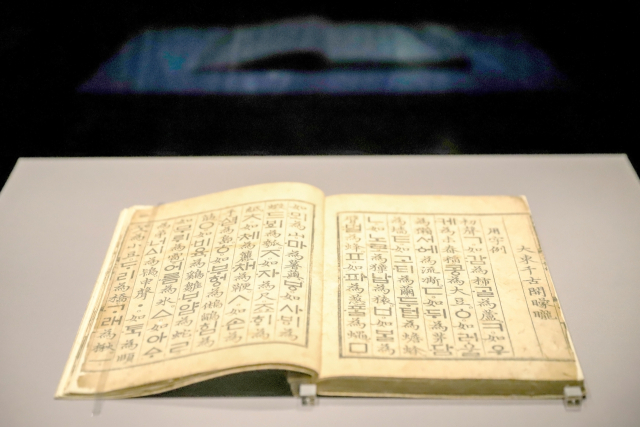

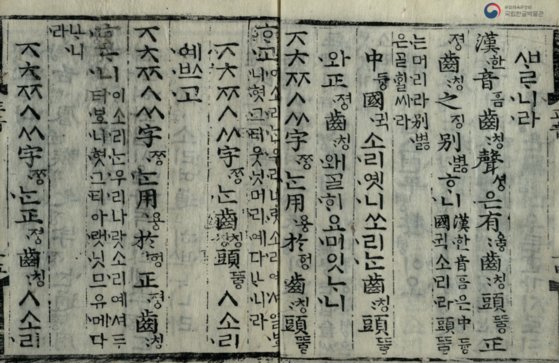

나랏말싸미 듕귁에 달아 문자 와로 서르 사맛디 아니할세

이런 전차로 어린 백셩이 니르고져 홀베이셔도

마참네 제 뜨들 시러펴디 몯할 노미하니라

우리 한국인들은 이런 《훈민정음》 해례본의 서문을 외우고 다닌다. “나라의 말이 중국과 달라서 문자로 서로 통하지 아니하기에, 이 때문에 일반 국민이 말하고 싶은 것이 있어도, 그 뜻을 능히 제대로 밝히지 못하는 사람들이 많다”라는 말이다. 그만큼 우리들을 위해 한글이라는 문자를 발명해 주신 세종대왕에 대한 고마움과 존경심이 한국인 모두에게 있다. 그런데 이렇게 배우기 쉽고 쓰기 쉽고, 생각을 쉽게 표현하고 나눌 수 있는 이 글자가 조선 왕조 끝날 때까지 정식 글자로 사용되지 못하고 모든 공문서나 기록이 대부분 한문으로 표기됨으로써 우리 국민의 불편과 문화의 지체현상이 말할 수도 없었던 역사가 있었다.

한글이 언문이라는 이름으로 있다가 국문(나랏글)으로 선포된 것이 고종 때인 1894년이다. 이때부터 비로소 우리가 쓰는 말과 글이 일치하기 시작했다는 뜻이다. 고종은 칙령을 통해 모든 법령을 국문으로 바탕으로 삼고 한문 번역을 붙이거나 국한문을 섞어 쓰도록 하였다. 훈민정음 창제 450년 만에 한글이란 문자가 국가 공용 문자의 법적 지위를 확보하게 된 것이다. 그로 인해 우리들의 문자혁명이 일어나고 우리들의 생각이 자유롭게 펼쳐지기 시작했다.

그렇지만 그 이후로도 모든 개념어를 한자로 쓰고 한글은 연결어나 끝말 등에만 쓰는 방식을 이어오다가 드디어는 1990년대 이후 완전 한글 전용이 되었다. 문자생활의 관습이라는 것이 참으로 금방 바뀌기는 어렵다는 것을 보여준다. 이제 우리들은 한글만으로도 서로 소통하게 되었기에 한글이 이렇게 우리들의 삶 한가운데로 들어오기까지 한글을 지켜온 여성들, 서양에서 우리나라로 전래한 천주교나 개신교가 그들의 경전이나 교재를 한글로 먼저 쓴 일들, 우리 말 그대로를 글로 쓴 개화기의 지식인들, 문인들, 한글학자들의 공헌도 기억해야 한다.

그리고 우리 한글의 문자배열방식은 서양이나 일본처럼 수평으로 음소가 이어지는 방식이 아니라 수직으로 집을 쌓고 세우는 방식이어서 그동안 불편하다고 생각했지만, 그것이 컴퓨터 시대를 만나 스스로 조합하는 능력이 갖춰지면서 오히려 효율성이 높이 평가 받게 되었으니 이제 한글은 한국인들의 편리함을 넘어서서 세계 문명사적인 자랑거리가 되었다고 하겠다. 훈민정음이란 문자의 창제가 이처럼 21세기까지 이어져 오는 대단한 발명으로서 다시 각광을 받는 것이니 한글날을 기념하는 것이 당연하다는 생각이 든다.

다만 우리들이 혹 한글날의 의미를 한글만을 쓰자는 날로 오해하고 있고 한글이 곧 우리말이라는 착각을 하는 것은 아닌가 하는 점이 있다. 대표적인 사례가 ‘한글 이름’이란 말이다.

많은 이들이 우리말 이름을 ‘한글 이름’이라고 부른다. 한자어를 쓰지 않았다고 ‘순한글 이름’이라고도 한다. 우스꽝스러운 일이다. 우리말은 세종대왕이 한글을 창제하기 이전부터 오늘날까지 이어지는 말(언어)이다. 한글 창제 이전까지 우리 말이 없었던 것이 아니라 그 표기법이 적절치 않아 문제가 되었을 뿐이다. 한글은 우리 말이 아니라 우리 말을 표기하는, 한국인이 찾아낸 표기법이다. 우리 말은 발음에 따라 로마자 알파벳으로 표기할 수도 있고 혹은 발음이 같은 한자로(이두가 그런 식이다) 표기할 수도 있지만 표음문자인 한글로 표기하니까 가장 잘 맞는다. 그러니 한글을 우리말이라고 착각하지는 말아야 한다.

또 대표적인 것이 불교에서 우리말로 번역한 불경들의 이름이다. 8만대장경이 있다는 불교에서 모든 불자가 암송하는 ‘반야심경’은 그동안 “觀自在菩薩 行深般若波羅密多時...”로 시작하는 한문을 우리 발음으로 “관자재보살 행심반야바라밀다시...”로 외우는 것이었다. 그야말로 한문을 그대로 읽는 것이다. 그렇게 천여 년을 이어 독송해 오던 반야심경은 읽는 사람들이 그 뜻도 모르고 무조건 암송하는 것이 되어 우리말로 풀어야 한다는 소리가 높았다.

그래서 한문불경을 우리말로 바꾸는데 평생을 보낸 운허 스님이 1965년 처음으로 번역을 해서 우리말 반야심경을 만들고 그것을 이어받아 조계종에서도 새로 번역문을 제정해 2011년 10월부터 번역된 반야심경을 독송하고 있다. 그런데 이 경의 이름이 ‘한글반야심경’이다. 여기서도 한글이 우리 말이라는 혼동이 들어가 있다. 새 반야심경은 ‘한글 반야심경’이 아니라 ‘우리말 반야심경’이라고 해야 맞다. 그전까지 있던 한문 반야심경은 한문 발음을 한국식 중국어 발음 그대로 읽던 것으로 이렇게 읽는 것이 한문반야심경이고, 그때도 한글로 표기할 수도 있으니 이때는 ‘한글 반야심경’이 된다.

그러니 지금 공표해서 쓰는 새 반야심경은 한글 반야심경이 아니라 ‘우리말 반야심경’이다. 불교계에서 다른 번역 불경도 한글이란 이름을 붙이는데 이것은 우리말이라고 고쳐야 함을 엄중히 지적하고 싶다. (최근 조게종에서는 한글이란 이름을 빼고 그냥 반야심경 봉독이라고 하고 우리말로 봉독한다. 자연스럽고 다행한 일이다)

▲ 우리말 반야심경, 화암스님 독송 /조계종 표준 우리말 반야심경 수정 배포판

마찬가지로 고유어 이름을 '한글 이름'이라고 부르기도 하지만 이는 잘못된 표현이다. '한글', '한자'는 이름을 표기할 때 사용하는 문자이고 '순우리말'이나 '한자어' 등은 어종(語種)을 나타내는 말로 언어의 영역이므로 둘은 별개의 개념이다. 한자어로 지은 이름도 당연히 한글로 쓸 수 있고, 공식 한자 표기가 없는 순우리말 이름일지라도 차자(借字) 표기를 하여 일부러라도 한자로 쓰는 게 가능하다.

더욱이 순우리말에서 유래한 이름이면서도 한자어 이름으로서도 뜻이 있게끔 복합적으로 작명한 예도 있고, 한자어로 이름을 지었으나 공식 한자 표기를 등록하지 않거나 못한 경우, 순우리말도 한자도 아닌 외국 이름을 짓는 예도 있기에 순우리말이면 무조건 한글이고 한자어면 무조건 한자인 식으로 문자와 어종이 1:1 대응하지는 않는다.

따라서 한국어 고유어를 쓴 이름을 한글 이름이라고 하는 것은 경우에 맞지 않는다. ‘우리말 이름’이라고 해야 할 것이다. 그런 고유어를 이름으로 쓰는 것은 아름다운 일이지만, 한자식 표현이라고 다 버리고 고유어만을 쓰니 같은 이름이 나무 많아져 헷갈리는 현상이 생겼는데 뜻이 좋은 한자를 이름에 활용하는 것도 우리의 언어생활을 더 풍부하게 하는 것이 아니겠는가?

그동안 우리들은 한글의 문자 표기적 장점만을 강조하는 것으로 한글날을 보내고 있지만 문제는 우리가 쓰는 한국어는 고유어로만 형성되어 있는 것이 아니라 한자 말에서 온 것이 많기에 한자를 모르면 그 뜻이 이해되거나 차이가 구별되지 못해 혼란이 많다. 깊은 감사의 마음을 표시할 때 ‘심심한 사의를 표합니다“라고 하는데 이때 ’심심(深深)한‘을 간이 되지 않아 심심하다는 뜻으로 듣는 세대가 많다는 지적이 얼마 전 제기된 바 있음을 기억할 것이다.

한글표기만으로 금수강산이라고 하면 이것이 ’비단으로 수놓은 듯 아름다운 강산‘이란 뜻이 아니라 ’짐승들이 노는 강산‘으로 받아들일 우려가 있다. 이럴 때 ”어려운 한자말은 쓰지 맙시다“라고 해서 해결될 문제가 아니다. 필요한 최소의 한자를 배워서 활용해야 하는 이유이기도 하다.

수원 화성에 가면 방화수류정이란 건축물이 있다. 수원시에서 발행한 관광안내문을 보면.

”화성의 각루는 4개소가 있으며 동북각루는 성의 동북요새지에 위치하고 있다. 또한 방화수류정으로 더 잘 알려져 있는 동북각루는 건축미가 화려하면서도 우아하여 화성의 아름다움이 절정에 이르는 곳이다. 방화수류정에서 바라보는 용연 위에 비친 달빛과 어우러진 버들가지는 용지대월이라 하여 수원팔경 가운데 으뜸이다.“라고 되어 있다.

이 수류정이 있는 성은 ’화성‘이라고 하는데 이 안내문만으로는 왜 화성이라고 하는지, 화성이 별 이름하고 무엇이 다른지는 알지 못한다. 각루는 무엇인지, 방화수류정은 혹 방화시설이나 수류탄 투척지가 아닌가 헷갈린다. 용연은 방패연과 다른 무슨 연인가. 수원팔경 가운데서 으뜸이라고 하는 용지대월은 어디에 쓰이는 종이를 빌려주는 곳인가 의아해진다. 그것은 한자를 쓰면 큰일 나니까 한글전용으로 써야 한다는 데서 그런 것도 있고 애초부터 쉽게 풀어쓰겠다는 생각이 없어서가 아닐지 하는 생각이 들었다. 그러므로 이 문안을

“꽃처럼 아름다운 성이란 뜻으로 정조대왕이 이름을 붙인 화성(華城)에는 네 모퉁이마다 각루(角樓)라고 하는 누각을 세웠다. 동북쪽의 각루는 이 성(城)의 동북쪽 요새지(要塞地)에 있으며 방화수류정(訪花隨柳亭)이란 이름으로 더 잘 알려져 있다. 꽃을 찾아가고[訪花] 버드나무를 따라가는[隨柳] 정자란 뜻의 이 각루는 특히 화려하면서도 우아하여, 화성(華城)의 아름다움이 절정에 이르는 곳이다. 방화수류정 앞에는 용연(龍淵)이라는 못이 있는데 이 각루에서 바라보는 용연(龍淵) 위에 비친 달빛과 거기에 어우러진 버들가지를 보는, 이른바 ‘용지대월(龍池待月)’은 수원의 8가지 멋진 경치 가운데서도 최고로 친다."

이렇게 고치면 좀 더 쉽고 정확하게 그 아름다움이 느껴지지 않을까? 세종대왕이 훈민정음을 만든 것이 무조건 한글 전용으로 하라는 것이 아니라 우리들의 문자생활의 편의와 효용을 기하라는 뜻이라고 본다. 잘 알다시피 우리 말은 순수 고유어에서 온 것은 제한적이고 중요한 개념어는 한자말에서 온 것이 많기에 한자를 병기해야 뜻이 쉽게 이해되는 어휘들이 아주 많다. 그러므로 이러한 안내문 등에서 필요한 경우에 최소한의 병기를 해주는 것이 한글이란 표기법을 만들어준 세종대왕의 마음과 통하는 것이 아닌가?

한글날이 되면 여전히 여러 가지 생각이 많다. 우리 선조들의 생각이 한문이나 한자에 갇혀 있는 부분이 많은데 우리가 접근하지 못하는 문제가 여전하다. 한국고전번역원이나 한국국학진흥원 등에서 어려운 한문을 우리말로 바꾸는 작업을 하고 있고 그것이 검색할 수 있으면서 우리들의 지식세계가 엄청나게 넓어졌지만, 여전히 번역해야 할 분량이 산처럼 쌓여 있어 언제 끝날 수 있을지 가늠이 안 된다는 현실이 있다. 이를 위해 번역인들을 양성하는 제도를 크게 확충해야 한다는 것도 한글날에 늘 지적되는 문제이다.

또 기존의 우리 고유어나 한자 말로도 표현이 안 되는 개념들이 계속 등장하고 있어서 그것을 번역할 수가 없으니, 외국어를 그대로 갖다가 쓰는 현상이 밀려오는 것도 우려스러운 부분이다. 영어가 고급스러운 이미지로 포장되어 곳곳에서 남용되고 있는 현상을 우리가 주위에서 보고 있다. 충분히 우리말로 의미가 전달되는 말을 외국어로 쓰는 행태는 과거 무조건 어려운 한자어를 갖다 쓰던 것과 무엇이 다른가? 한글날은 우리 말을 더 사랑하는 날로 다시 살아나야 한다.

세계에 자랑할 만한 우수한 표기법인 한글이 만들어진 날을 해마다 기념하면서, 우리의 말을 지키고 우리의 언어생활, 문자생활을 더 편하게 품위있게 해 나가기 위해서 이런 문제들이 진지하게 논의되고 해결의 방향으로 나가기를 다시 희망해본다.

![한글날의 원래 이름은 ‘가갸날’, 공휴일도 아니었다? [미드나잇 이슈]](https://img.segye.com/content/image/2024/10/08/20241008517519.jpg)

![[신간] 나는 점점 보이지 않습니다](https://www.idaegu.co.kr/news/photo/202410/2024101001000322300019511.jpg)