지난 3일, 용인의 호암미술관에서는 조선시대 가장 위대한 화가의 한 분으로 조선적인 산수화를 개척한 겸재 정선(1676〜1759)의 사상 최대 회고전이 개막되었다(6월 29일까지). 이번 '겸재 정선' 전은 삼성문화재단 창립 60주년을 맞이하여 호암미술관이 간송미술관과 공동주최로 국립중앙박물관을 비롯한 18개 박물관과 개인 소장의 명품들을 총동원하여 국보 2건, 보물 7건(57점)을 포함한 총 165점을 한 자리에 전시한 것이다. 꿈의 전시회만 같던 것을 살아생전에 볼 수 있게 되었다는 것이 눈물겹도록 행복하기만 하다. 내년은 겸재 탄생 350주년 되는 해이다.

겸재 탄생 350년 만의 대 회고전

조선 산수화인 진경산수 창시자

호암·간송·국박·개인 소장품 망라

조선 회화 완성한 K아트의 뿌리

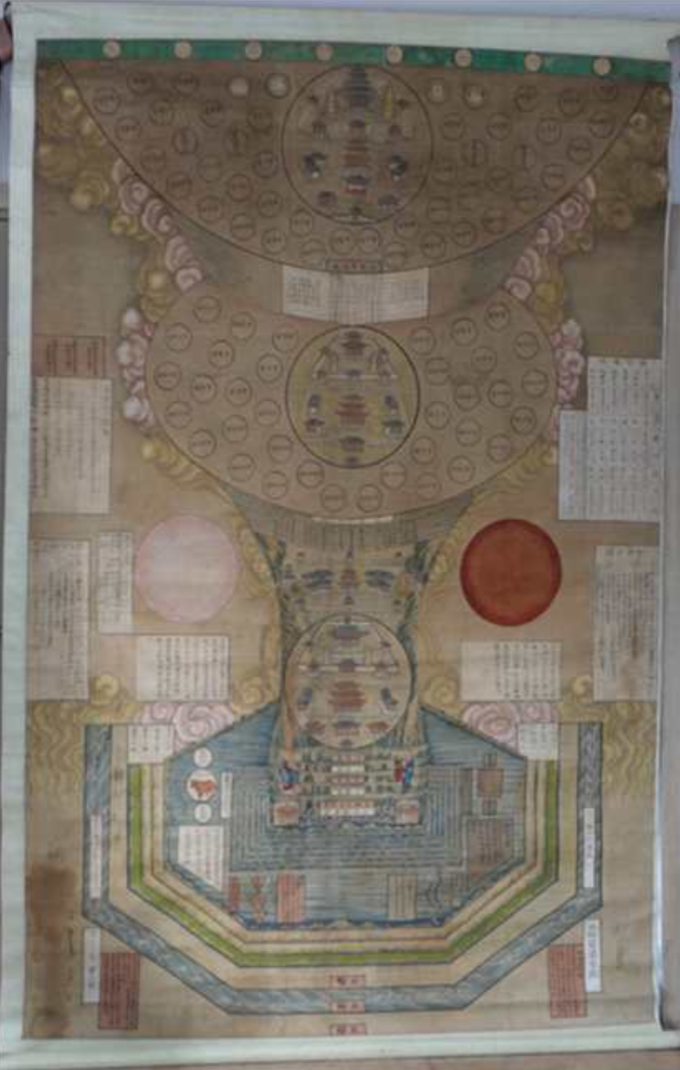

국보로 지정된 '금강전도', '인왕제색도'로 잘 알려져 있듯이 겸재 정선은 우리 산천의 아름다움을 진경산수(眞景山水)라는 하나의 장르로서 확립한 거장이다. 겸재 정선의 회화사적 위상은 관아재 조영석이 그의 '구학첩'에 쓴 발문에 명확히 밝혀져 있다.

“그동안 조선의 화가들은 중국에서 전래된 화본(畵本: 회화 교본)에 의존하였기 때문에 산수의 표현이 천편일률적이었다. 그러나 겸재는 북악산 아래 살면서 그림을 그릴 때면 우리 산천의 모습을 염두에 두고 금강산과 영남의 명승을 화폭에 담아내니 조선 300년 역사에 조선적인 산수는 겸재로부터 비롯되었다고 하여야 마땅할 것이다.”(원문 축약)

겸재 정선은 몰락한 양반 집안에서 태어나 곤궁하였지만, 당대의 시인인 안동김씨 김창흡의 제자가 되고, 관아재 조영석, 사천 이병연 등과 막역한 벗으로 지내면서 시서화를 익히며 화가의 길로 들어섰다.

겸재는 대기만성형의 화가였다. 그가 진경산수를 그리게 된 결정적인 계기는 36세 때인 1711년 스승 및 벗들과 금강산을 두루 여행한 것이었다. 이때 그린 작품이 '신묘년 풍악도첩'(13폭)이다. 그리고 이듬해에 또 한 차례 금강산에 다녀와 '해악전신첩'을 그렸는데 이 작품은 현재 전하지 않고 있다. 그 대신 36년이 지나 72세 때 옛 여행을 회상하며 다시 그린 '정묘년 해악전신첩'(21폭)이 있다. 이번에 두 화첩이 모두 출품되어 겸재의 화풍이 무르익어가는 과정을 확연히 알 수 있다. 그 사이에 겸재는 '금강전도', '비로봉' 등 수많은 금강산 명작들을 낳았다.

겸재는 46세에는 하양 현감, 58세 때는 청하 현감을 지내면서 '월송정'을 비롯한 관동팔경과 영남지역의 명승을 많이 그렸다. 그리고 환갑 되던 해 모친상을 치르기 위해 상경한 후 '청풍계', '서원소정' 같은 명작을 쏟아내었다. 그리고 65세에 양천(현재 서울 강서구와 양천구)의 현령을 5년간 지내면서 '압구정도'를 비롯한 한강 변의 풍광을 부드럽고도 아련한 필치로 그렸다.

양천 현령 시절인 1742년 겸재는 경기도 관찰사, 연천군수와 임진강 적벽에서 소동파의 '적벽부'를 상기하며 한차례 뱃놀이를 하고 '연강임술첩'이라는 기념비적 명작을 남겼다. 그때 세 벌 그려 각기 간직했다고 하는데, 이중 관찰사 소장본과 겸재 소장본이 함께 출품되었다. 이 작품들을 보면 67세의 노필이 이처럼 굳세고 섬세하다는 것이 놀랍기만 하다.

양천 현령 임기를 마치고 다시 서울로 돌아온 때 겸재 나이는 70세의 노년이었지만 그의 필력은 여전히 굳건하여 1000원권 지폐에 실린 '계상정거도', 국보 '인왕제색도' 같은 불후의 명작을 남겼다. 그리고 84세인 1759년, 세상을 떠날 때까지 붓을 놓지 않았다. 관아재 조영석이 말하기를 “그가 사용한 붓을 내다 쌓으면 무덤이 될 것이다”라고 하였다.

겸재는 진경산수만 잘 그린 것이 아니었다. 옛이야기를 그린 고사도(故事圖), 유명한 시를 그림으로 풀이한 시의도(詩意圖), 새와 꽃을 그린 화조도(花鳥圖)에서도 아름답고 사랑스러운 작품을 많이 남겼다. 특히 겸재는 '노송영지도'처럼 조선소나무의 늠름한 자태를 즐겨 그렸고, 중국풍의 관념산수에서 등장인물을 여지없는 조선인으로 바꾸어 '송음납량도' 같은 통쾌한 작품을 남겼다. 이는 조선적인 정형산수의 창출이라 할 만한 것이다. 전시장 2층에는 겸재의 다양한 회화 세계와 함께 겸재 이후 단원 김홍도 등 후대 화가들이 이를 이어받아 조선시대 회화의 황금기를 맞이하는 모습이 장대하게 펼쳐져 있다.

전시회를 다 보고 나오자니 지금 우리의 K아트가 세계로 펼쳐 나아가고 있는 힘의 뿌리는 결국 겸재로부터 비롯되었다고 하여야 마땅하다는 생각이 들어서 나는 겸재 선생에게 한없는 존경과 함께 내가 보낼 수 있는 최대의 찬사와 감사를 올렸다.

유홍준 / 본사 칼럼니스트 · 명지대 미술사학과 석좌교수