네 명이 앉은 사각 테이블 위, 긴장감이 흘렀다. 빠른 전개로 악명 높은 ‘쓰촨 마작’이 한창인 가운데 패를 은밀히 뒤집어 확인하고 정리하는 이는 다름 아닌 휴머노이드 로봇. 지난 8월 베이징에서 열린 제10회 세계로봇박람회(WRC) 현장에서 가장 많은 인파가 몰린 부스 였다. 기자가 직접 대국해 보니 로봇은 엄지와 검지로 패를 뒤집어 정확히 들고, 곧장 얼굴(카메라) 앞으로 가져가 인식했다. 판의 흐름을 분석하듯 고개를 미세하게 움직이며 차례를 기다렸다. 이윽고 자신의 순서가 돌아오자, 선명한 음색으로 외쳤다. “펑(碰·공격)!”

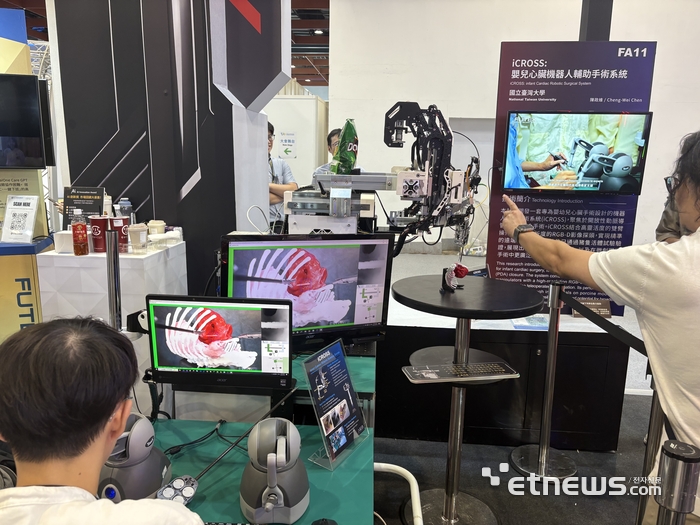

휴머노이드 로봇이 실험실 밖으로 나오고 있다. 마작 두는 휴머노이드를 개발한 링추저능(灵初智能)은 ‘중국판 쿠팡’ 징둥(京東) 부사장 출신 왕치빈(王啓斌)이 세운 2년 차 스타트업이다. 휴머노이드 로봇에 얹혀지는 소프트웨어 알고리즘을 개발한다. 그는 물류 배송의 완전한 무인화를 위해선 단순히 물건만 운반하는 ‘이동’을 넘어 로봇이 직접 판단하고 작업을 수행하는 ‘조작’이 필요하다는 판단에 회사를 차렸다. 현장에서 만난 공동 창업자 천위안페이(陳源培)는 “로봇이 마작을 둔다는 건 퍼포먼스를 넘어선다”며 “패를 인식해 의미를 이해하고 추론해 행동하는 과정, 그 자체가 지능”이라고 설명했다. “앞으로 로봇의 무대는 공장이 아니라 가정·사무실 같은 비정형 공간이 될 것”이라고 자신했다.

AI로 똑똑해진 휴머노이드, 실험실 밖으로 나오다

휴머노이드 로봇이 그간 실험실 밖에 나오기 어려웠던 이유는 사람이 짜준 시나리오대로만 움직이는 기계에 가까웠기 때문이다. 잘 걷고, 손을 흔들고, 물건을 옮길 순 있었지만, 조금만 환경이 달라지면 금세 한계를 드러냈다. 그러다 수년 전 등장한 거대언어모델(LLM)로 두뇌를 바꿔 끼면서 완전 ‘다른 사람’이 됐다. 상황의 의미를 해석해 행동으로 옮기게 된 것. 업계에선 휴머노이드 로봇에 최적화한 ‘피지컬 AI’ 혁명이 본격화했다는 평가가 나온다. 안드로이드 운영체제(OS)처럼 휴머노이드 기계에 맞는 OS를 만드는 오픈마인드 얀 립하트 최고경영자(CEO)는“오늘날 대부분의 LLM은 기계를 직접 제어할 수 있을 정도로 로보틱스 언어를 유창하게 구사한다”고 말했다.

휴머노이드 로봇 두뇌가 바뀌면서, 경쟁의 중심 축은 연구실 시연이 아니라 현장에서 얼마나 빨리, 자연스럽게 작동하냐로 옮겨갔다. 미국에선 휴머노이드를 실제 생활 공간에 들여놓는 시도가 이어지고 있다. 지난 8월 미국 캘리포니아주 팰로앨토에 위치한 1X 테크놀로지스(1X) 본사에서 본 휴머노이드는 유능한 가사도우미 수준의 역량을 갖췄다. 식탁 위에 놓인 빈 그릇을 집어 두 손으로 균형을 맞춘 채 부딪히지 않게 걸음을 옮기더니, 싱크대 앞에 다다르자 매끄럽게 내려놨다. 일상적 집안일의 한 장면처럼 자연스러웠다. 1X 창업자이자 CEO인 베른트 외빈드 뵈르닉은 “집에도 로봇을 배치해 청소, 빨래, 설거지 같은 반복적인 일을 시키고 있다”며 “2027년에는 사람 도움 없이 스스로 모든 일을 처리할 수 있는 단계에 도달할 것”이라고 말했다.

美·中, 24시간 일하는 로봇 개발 경쟁

휴머노이드 로봇 개발 경쟁은 AI와 마찬가지로 미국과 중국 중심으로 전개되고 있다. 지난 7~8월 찾은 양국 휴머노이드 로봇 개발 현장은 로봇을 실제 일터에 내놓는 경쟁으로 뜨거웠다. 우선적으로 공장과 물류창고에 배치 되고 있었다. 실전 투입된 휴머노이드가 사람 직원처럼 일하려면 배터리 성능 개선이 필수다. 중국 선전 본사에서 만난 로봇 업체 유비테크 탄민(譚旻) 최고브랜드책임자(CBO)는 “실전에서 가장 큰 난제는 로봇의 지속 작동 문제, 즉 배터리 지속 시간”이라면서 “로봇이 일할 수 있는 시간은 결국 배터리 용량과 교체 효율에 달려 있기 때문”이라고 말했다.

이를 해결하기 위해 유비테크는 지난 7월 스스로 배터리를 충전하는 산업용 휴머노이드 로봇 ‘워커S2’ 모델을 내놨다. 176㎝ 키의 로봇은 전력이 약 30% 이하로 떨어지면 알아서 스스로 배터리를 교체한다. 충전기로 걸어가 등을 지고 선 뒤 양팔을 뒤로 뻗어 기존 배터리를 꺼내 충전기에 꽂고, 완충된 새 배터리를 자신의 등에 꽂는 식이다. 걸리는 시간은 3분. 탄민 CBO는 “마치 인간 노동자가 잠시 물을 마시며 휴식한 뒤 곧바로 일터로 돌아오는 것처럼 24시간 끊김 없는 ‘영구 가동 생산’(Never-stop production)가 가능하다”고 말했다. 유비테크는 최근 워커S2 모델로 500억 원(2억 5000만 위안)에 달하는 공급계약을 체결했다. 휴머노이드 로봇 단일 수주액으로는 세계 최대 규모다.

미국 역시 배터리·효율 문제에 매달리고 있다. 미국 휴머노이드 스타트업 어질리티 로보틱스는 지난해 이미 세계 최초로 공장과 물류창고에 휴머노이드 ‘디짓(Digit)’을 투입했다. 단순히 돌아다니는 로봇이 아니라, 사람이 컨베이어에 박스를 올려놓는 순간 이를 이어받아 적재하고, 다시 다른 지점까지 옮겨놓는 연속 작업까지 해낸다. 이런 끊김 없는 공정 참여가 가능하려면 배터리 효율이 뒷받침돼야 한다.

어질리티는 이를 위해 내년을 목표로 10분 충전해 100분을 일할 수 있는 ‘10:1 충방전 비’ 로봇을 개발 중이다. 다니엘 디에스 어질리티 최고전략책임자(CSO)는 “로봇 한 대가 하루 세 교대를 커버할 수 있어 기업 입장에서 매우 매력적인 구매 대상이 될 수 있다”고 말했다.

반면 한국은 미국과 중국이 이미 산업 생태계를 형성한 올해 들어서야 각 부처별로 지원 프로그램을 만들었다. 로봇 개발·제작·운영 전 과정을 자체적으로 수행하는 ‘풀스택’ 기업이 등장해 본격적인 승부를 벌이기엔 늦었다는 평가가 나온다. 모건스탠리가 집계한 특허 출원 통계에서도 격차는 선명하다. 지난 5년간 휴머노이드 관련 특허를 가장 많이 낸 국가는 중국(5688건)으로, 전체의 절반 이상을 차지했다. 이어 미국(1483건)과 일본(1195건)이 뒤를 이었고, 한국은 368건으로 5위에 올랐다. 익명을 요구한 업계 관계자는 “한국은 여전히 휴보 같은 미리 정해준 규칙대로만 움직이는 룰베이스 모델에 묶여있다. 최신 흐름인 VLM 모델(시각적 상황을 이해하고 해석해 대응하는 모델)과는 접점이 거의 없다”며 “휴머노이드 경쟁의 핵심이 된 피지컬 AI 등을 하는 인재 자체가 국내에는 거의 없다”고 말했다.

※본 기획물은 정부광고 수수료로 조성된 언론진흥기금의 지원을 받았습니다.

더중앙플러스 : 팩플

사람처럼 생긴 휴머노이드 로봇은 수십 년간 ‘곧 다가올 미래’의 상징이었다. 박스를 들고 계단을 오르고, 재주를 넘는 로봇들이 박수를 받았다. 하지만 환호의 끝엔 언제나 똑같은 질문이 남았다. “그래서 이 로봇 어디에 쓸 수 있나?” 그런데 올해부턴 분위기가 달라졌다. 로봇이 현장 데이터 수집의 주체로 활용되기 시작하면서다. 어떤 회사는 공장 바닥에 세워 하루 여덟 시간씩 같은 동작을 반복하게 하고, 또 다른 회사는 직원 거실에 들여보내 청소와 빨래를 시킨다. 이 데이터가 곧 로봇의 근육이자 두뇌가 되는 선순환이 시작됐다.

최전선에서 빠르게 달리고 있는 건 미국과 중국이다. 방식은 다르지만 목표는 같다. 휴머노이드를 산업과 일상의 인프라로 심는 것. 이들은 먼저 도달한 미래 현장에서 무엇을 배우고 있을까. 팩플이 직접 미국과 중국의 현장에서 뛰고 있는 휴머노이드의 개척자들을 직접 만나 보고 들은 현장을 ‘휴머노이드 시대 개척자들’ 시리즈로 전한다.

① “새우 까게 하는 게 최종 목표” 집안일 로봇 만든 그 CEO 누구

② 미국 챗GPT 나오자 각성했다…“휴머노이드 세일” 중국 노림수

③ 미·중 ‘피지컬 AI’ 패권 경쟁…진짜 싸움은 근육 아닌 두뇌

④젠슨황 아들에 로봇을 물었다, 엔비디아 유니버스의 ‘끝판왕’

샌프란시스코(미국)=권유진, 베이징ㆍ선전ㆍ항저우ㆍ쑤저우(중국)=어환희, 김민정 kwen.yujin@joongang.co.kr

![[이상직 변호사의 생성과 소멸] 〈5〉나는 AI환각을 옹호한다 (중)](https://img.etnews.com/news/article/2025/10/16/news-p.v1.20251016.06d199a02edc4c818f6c00a1863a59b8_P3.jpg)

![노동·AI 패권, 휴머노이드에 달렸다…미·중이 목숨거는 이유 [실험실 밖 휴머노이드]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202510/20/320f3985-2149-4831-90c3-64d640493752.jpg)

![[단독] “AI 경쟁 과열 땐 전쟁 불러… 다자 협력 중요” [차 한잔 나누며]](https://img.segye.com/content/image/2025/10/19/20251019510401.jpg)

![속도냐, 안전이냐…어쨌든 휴머노이드 최대 승부처는 '이것' [실험실 밖 휴머노이드]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202510/20/a6fbd1e1-810b-444c-a4cc-a674e898ba16.jpg)

![[人사이트]오현식 롯데이노베이트 실장, “AI는 AGI 넘어 다양한 형태로 진화 거듭할 것”](https://img.etnews.com/news/article/2025/10/17/news-p.v1.20251017.85fe27ba036d458ebb264c1c89be4cf4_P1.png)