“산산이 부서진 이름이여/ 허공 중에 헤어진 이름이여/ 불러도 주인 없는 이름이여/ 부르다가 내가 죽을 이름이여”. 김소월의 시 ‘초혼’의 첫 연이다.

이 시 구절을 처음 들은 것은 초등학교 상급 학년쯤이었을 것이다. 아버지는 밤마다 술에 취해서 이 시를 읊으며 동구 밖 길을 비틀거리며 걸어오곤 했다. 아버지는 술을 못 마시는 체질이었다. 아버지는 다 큰 동생을 병으로 잃고서야 그동안 야망도 없이 천하태평으로 살던 생활을 접고 독학으로 검정고시를 거쳐 대학을 나와 교사가 됐다. 당시 문맹이 많은 시절에 심훈의 <상록수>를 읽고 영향을 받아 산간벽지에 중학교를 세웠다. 할아버지는 상당한 재력가였지만 경제 관념이 투철해 그 일에 반대했다. 그런데 할머니는 하나 남은 아들에게 목숨을 걸었다. 아들이 하는 일에는 무엇이든지 힘이 되고자 했다.

조부모님의 조혼으로 내가 초등학교 때 할머니는 마흔 중반이었다. 나는 할머니 치마끈을 붙잡고 따라다녔고 지금까지도 내 생의 기반은 할머니와 함께한 시간 속에 있다. 아버지는 학교 일에 매달렸고, 운영자금 등 살림 뒤치다꺼리는 할머니 몫이었다. 국가 지원이 없는 시기였기에 거의 무료 사업인 학교 운영은 할아버지 재산이 바닥나면서 끝이 보였다. 할머니는 내가 열 살 때 마흔여덟의 나이에, 극심한 스트레스를 받다가 뇌출혈로 돌아가시고 학교는 운영난으로 인가 취소를 당해 폐교됐다. 그 후 가족의 삶은 피폐해졌다.

오랜 시간이 지나서도 ‘불러도 주인 없는 이름이여, 부르다가 내가 죽을 이름이여’라는 회한과 그리움으로 점철된 아버지의 부르짖음이 내 가슴속에 있는 할머니에 대한 그리움과 겹치곤 했다.

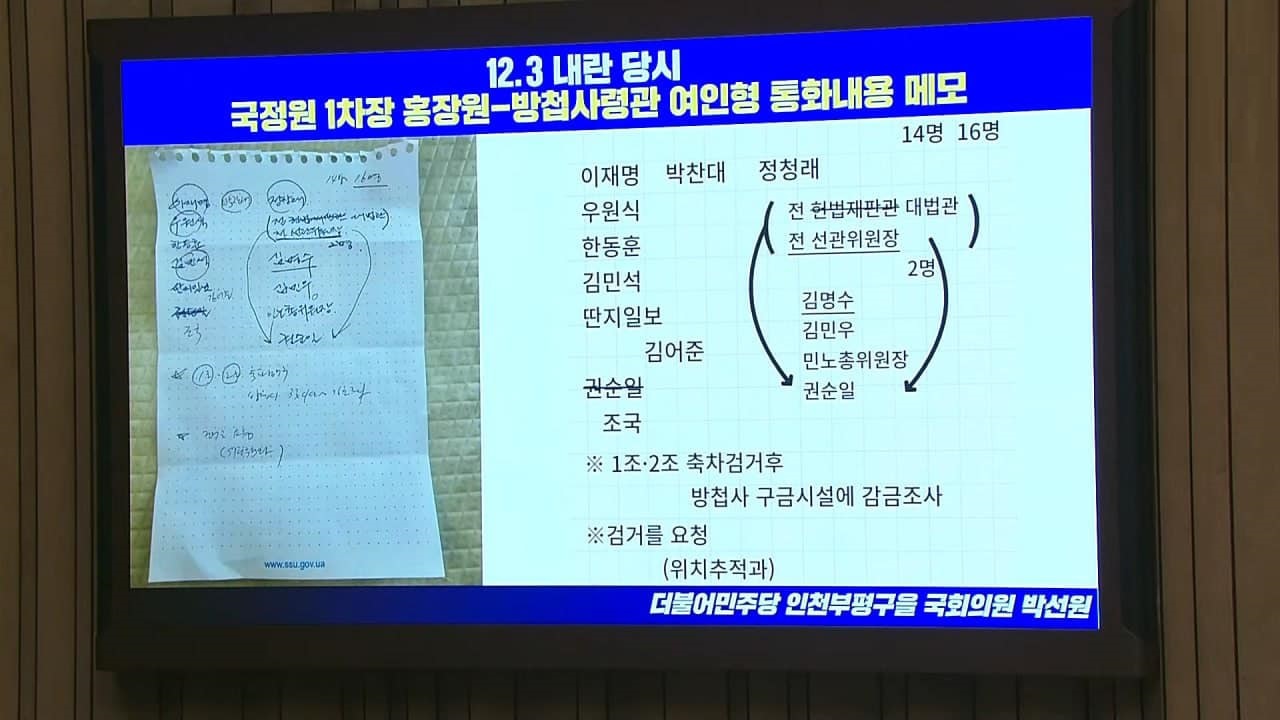

돌아가신 할머니의 나이보다 훨씬 더 많은 나이가 되는 동안 나는 수많은 고난의 역사를 거쳐왔다. 그런데 평범한 소시민인 나조차 어쩌면 수명대로 못 살지도 모른다는 염려가 생겼다. 그럼에도 날마다 광장으로 모이고 있는 시민들의 힘찬 의지를 본다. 이제 마지막 남은 보루인 헌법재판소 재판관은 더 이상 지체하지 말고 본분을 지켜 결정을 내려야 한다. 우리는 어떤 독재정권에서도 꺼지지 않는 투혼으로 이 땅의 민주주의를 지켜왔다. 우리 민족은 자주민주주의를 결코 포기한 적이 없다.

미래 세대에게 온전한 나라로, 정의롭고 빛나는 가치로 전해질 나라로.

그대를 힘껏 외쳐 불러본다.

힘내라. 대한민국!

![[박인하의 다정한 편지] 불러주는 말과 받아쓰는 말](https://www.kgnews.co.kr/data/photos/20250313/art_17433080454081_ddde56.jpg)

![도둑맞은 광화문 [기자수첩-정치]](https://cdnimage.dailian.co.kr/news/202503/news_1743340552_1479057_m_1.jpeg)