금융사와 임직원이 금융 감독 당국의 제재 조치에 반발해 법적 대응에 나선 건수가 최근 5년간 62건에 달하는 것으로 확인됐다. 정부 면허 사업이라는 특성상 당국의 입김이 강한데도 소송을 택하는 경우가 늘어나고 있는 셈이다. 업계에서는 최고경영자(CEO) 망신 주기나 관치 수단으로서의 제재는 사라져야 한다는 지적이 나온다. ★관련 기사 4면

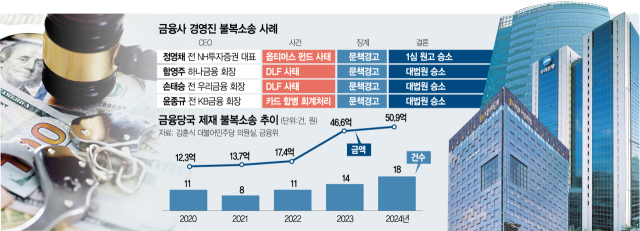

21일 국회 정무위원회 소속 강훈식 더불어민주당 의원이 금융위원회로부터 입수한 자료에 따르면 지난해 금융사와 임직원들이 금융 당국의 제재에 불복해 소송을 낸 건수는 총 18건이다. 코로나19 이전인 2019년 13건에서 △2020년 11건 △2021년 8건 △2022년 11건 △2023년 14건 등으로 증가세다.

소송가액도 커지고 있다. 지난해 금융 당국을 상대로 한 소송가액은 50억 9159만 원으로 전년(46억 5809만 원) 대비 9.3%나 늘어났다. 2년 전인 2022년(17억 4749만 원)과 비교하면 3배 가까이 증가했다. 금융 당국 관계자는 “임직원 쪽에서 소를 제기한 사건이 상대적으로 많다”며 “다른 회사의 고위직으로 가거나 취직할 때 제재 조치에 불복하는 사례가 적지 않다”고 설명했다.

전문가들 사이에서는 금융 당국이 제재의 칼을 지나치게 휘두른 결과라는 비판이 제기된다. 특히 법인보다 개인을 상대로 한 과도한 제재가 적지 않다는 분석이 나온다. 금융 당국이 임직원만 제재한 건에 대한 피소 건수는 총 19건으로 전체의 25.3%나 됐다. 김용진 서강대 경영대학 교수는 “한국은 인적 제재를 통해 정부가 금융 산업을 통제하는 구조”라며 “법인 제재에 무게를 둬 금융사들의 자발적인 내부통제를 유도하는 미국처럼 제도를 바꿔야 한다”고 강조했다.