[코스인코리아닷컴 김민석 기자] 최근 대한화장품산업연구원(원장 조신행)은 향후 5년간 K-뷰티의 미국 시장 내 안정적 성장세를 전망해 화제가 됐다. 현재 미국 진출 적기로 평가되며 특별한 성분, 차별화된 장점, 스토리나 브랜드 콘셉트를 바탕으로 온라인 채널 진입 전략을 구성한다면 기회를 잡을 수 있다는 진단이다. 따라서 ‘누구에게 팔 것인가’ 보다 ‘무엇을 팔 것인가’를 먼저 고민해야 할 시점이라고 연구원은 분석했다.

이러한 근거는 미국인 1040 여성 1천명 대상으로 실시한 ‘2025 해외 뷰티 시장 트렌드 온라인 조사’에서 기인한다. (동부: 뉴욕 5: 5 서부: LA. 샌디에고, 샌프란시스코) 구조화된 설문지를 활용한 온라인 패널조사에 따라 ▲ 피부상태 ▲ Face ▲ Hair & Body ▲ 화장품 소비 인식 및 구매행동 ▲ 뷰티 시장 트렌드 조사 등을 분석한 결과다.

연구원이 직접 미국인을 대상으로 조사한 데이터여서 K-화장품 기업에게 시사점이 많다는 반응이다.

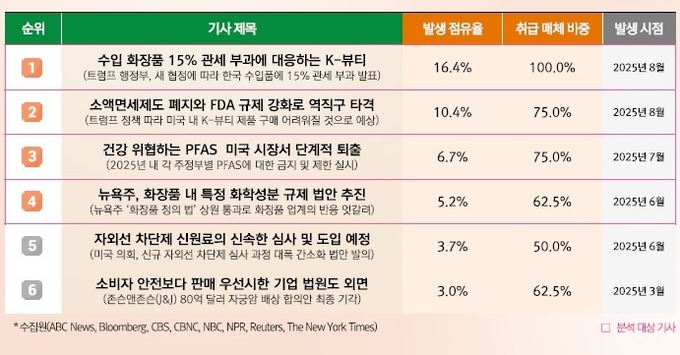

올해 3분기까지 화장품 수출은 85억달러. 1위 수출국 미국은 16.7억달러로 점유율은 20%에 달한다. 이렇듯 대 미국 수출 호조 속 연구원은 GCF 8호에서 4대 변수(15% 관세, 소액면세제도, PFAS, FDA·주별 규제)에 대한 K-화장품기업의 대응 동향을 소개하고 있다.

지난 7월 30일, 트럼프 정부는 한국산 수입품에 15% 관세 부과를 발표함에 따라 미국 내 K-뷰티 유통업체들도 빠른 대응에 나서고 있다는 소식이다. 한국 화장품전문 유통업체 산테브랜드(Sante Brand)는 관세 인상 발표 직후인 4월 주문량이 약 30% 급증했다고 밝혔다. 가격변동을 우려한 소비자들의 선구매 현상이 반영됐다는 해석이다.

또 다른 K-뷰티 유통업체 센티센티(Centi Centi) 역시 공급업체들이 관세 부과 전 제품 확보를 요청함에 따라 주문량을 늘렸다고 전했다. 관세에도 불구하고 미국 소비자의 K-뷰티 제품 선호는 여전하다는 게 현지 반응이다. 충성 고객층은 가격 상승에도 쉽게 대체재를 찾지 못하고 계속 구매 의향을 나타내고 있다.

한국 기업들도 대응전략 마련에 나서 현지 오프라인 진출 확장에 적극적이다. 티르티르는 울타(ulta) 뷰티 오프라인 매장 진출을 확정했다. 아울러 현지 소비자의 요구에 맞춰 쿠션 파운데이션 색상을 30종으로 확장하여 다양한 인종의 피부톤에 대응하고 있다. 토리든과 조선미녀 등도 세포라, 타겟 등 오프라인 채널로 유통망을 넓히고 있다. 쿤달은 코스트코에 진출, 대용량 중심 차별화 전략으로 입점 2주만에 공급 물량을 1.5배 확대했다. 국내 유통채널 올리브영도 2025년 하반기 중 LA 1호점을 개설할 예정이다.

상호관세 15% 부과로 미국 화장품 시장은 일본과 EU, 한국 모두 동일한 관세율로 경쟁을 펼치게 됐다. 단기적으로 가격 부담을 주겠으나 K-뷰티의 인지도 확대와 현지화 노력으로 장기적으로 성장 여력은 충분하다는 평가다.

또 하나 소액면세제도 폐지로 저렴한 가격에 해외 화장품을 구매해온 미국 소비자의 구매 패턴에 변화가 예상되며, 역직구 타격이 우려된다.

미국은 2025년 8월 29일 800달러(한화 약 111만원) 이하 소액물품에 대한 소액면세제도(deminimis)를 전면 폐지했다. 이에 따라 한국에서 미국으로 배송되는 모든 택배는 금액과 무관하게 15%의 관세 또는 패키지당 80~200달러(한화 약 11만 1,000원~27만 7,540원)의 정액관세가 부과된다. 제도 시행 초기 6개월 동안은 정액관세를 선택할 수 있으나, 이후 모든 제품에 일관적으로 15% 관세율이 적용될 예정이다.

이는 K-뷰티 역직구 시장에 즉각적인 영향을 미치고 있다. 예스스타일(YesStyle), 스타일바나(Stylevana), 올리브영 글로벌(Olive Young Global) 등 한국 화장품 해외직구 플랫폼을 이용하던 미국 소비자들의 구매비용이 크게 늘었다. 기존에는 50달러(한화 약 6만 9,390원) 상당의 제품을 주문할 경우 관세 없이 구매할 수 있었으나, 현재는 80달러(한화 약 11만 1,000원)의 정액관세를 추가로 지불해야 한다. 역직구의 핵심 장점이었던 가격경쟁력이 사실상 사라진 셈이다.

이와 동시에 FDA는 8월 4일 국가별 진입 심사 프로그램(Nationalized Entry Review Program, NER)을 공식 발표했다. 기존의 항구별 검사방식에서 벗어나, 위험도가 높은 제품을 보다 신속하게 식별하고 차단하는 자동화 시스템으로, 자외선차단제가 주요 감시대상에 포함됐다. 특히 FDA는 자외선차단 필터 가운데 이산화티타늄(titaniumdioxide)과 산화아연(zincoxide) 두 가지 성분만을 안전하고 효과적인 필터로 인정하고 있어, 국제기준과 상당한 차이를 보이고 있다.

FDA는 미승인 자외선차단제를 위험 제품으로 지정하고 있어, 미국 내 아시아 온라인몰 이용자는 미국관세국경보호청(Customs and Border Protection, CBP)에 제품을 압수당할 수 있다. 실제로 한국에서 판매되는 자외선차단제는 티노솔브(Tinosorb), 멕소릴(Mexoryl) 등 국제적으로 인정받는 필터를 사용하지만, 이들 성분은 FDA 승인을 받지 못했다. FDA에서 승인하지 않은 성분을 사용한 제품은 새롭게 안전성 및 효능 데이터를 제출해야 미국 내 판매가 가능하다.

이런 이유로 조선미녀는 2025년 초 미국시장 전용으로 FDA 승인을 받은 아보벤존(Avobenzone) 성분을 활용한 별도 제품을 출시하기도 했다. 결론적으로 미국 내 해외직구를 통한 화장품 구매는 구조적 변화가 불가피해질 전망이다.

이밖에 화장품산업의 PFAS 규제도 거세다. 미국질병통제예방센터(Centers for Disease Control and Prevention, CDC)가 실시한 국민건강영양조사 결과, 미국인의 97%에서 혈중 PFAS가 검출된 것으로 나타났다. PFAS 노출은 유방암, 고환암, 신장암 등의 암 발생 위험은 물론 면역체계이상, 갑상선기능장애, 간질환, 호르몬 교란 등 다양한 건강문제와 관련성이 있는 것으로 확인됐다.

캘리포니아주는 ‘PFAS 무첨가 뷰티법(PFAS-Free Beauty Act, AB 2771)’을 통해 PFAS가 의도적으로 첨가된 화장품 및 개인용품의 제조, 판매, 유통을 모두 금지하며, 위반업체에 대해 강력한 처벌을 규정하고 있다.

콜로라도주(Colorado)도 2025년 1월부터 화장품, 실내섬유가구, 실내용 인테리어 제품에서 PFAS 사용이 금지되며, 2027년 1월부터 실외제품까지 규제가 확대된다. 미네소타주(Minnesota)는 2023년 제정된 PFAS 보고법에 따라, 제조업체들은 2026년 7월 1일까지 의도적으로 PFAS를 첨가한 현황을 신고해야 하며, 2032년까지 단계적으로 사용을 전면 중단해야 한다.

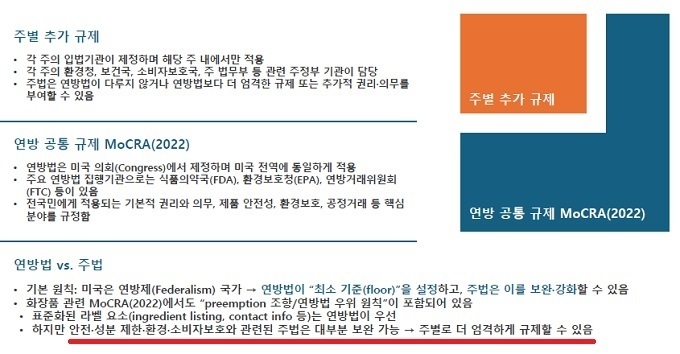

2025년 1월, 뉴욕주(NewYork)에서 발의된 ‘화장품정의법(Beauty Justice Act, A2054)’이 촉발한 화장품 안전성 논쟁이 점차 격화되면서, 업계 전반의 공급망 재편과 시장 구조 변화가 예고되고 있다. 올해 6월 뉴욕주 상원을 통과한 해당 법안은 현재 하원심사가 진행 중이며, 통과될 경우 2029년 1월부터 시행될 예정이다. 이 법은 프탈레이트(Phthalates), 디하이드록시아세톤(DHA), 카본블랙(CarbonBlack) 등을 규제하고 있다.

연구원은 “현지화(localization)를 통한 경쟁력 확보가 필요하며, ‘트렌드에 가장 민감하고 빠른 나라‘라는 이미지는 장기적으로 K-뷰티 브랜드에 긍정적 자산으로 작용할 것”이라며 K-뷰티에 기회요인임을 강조했다.

![“가격도 오르고 주가도 오르고 좋았는데”…식품 기업들 비상 걸렸다, 무슨 일? [수민이가 궁금해요]](https://img.segye.com/content/image/2025/10/08/20251008501560.jpg)