최근 발생한 캄보디아 납치 감금 사태는 갑자기 등장한 게 아니다. 작년만 해도 최소 220명, 올해는 8월까지 신고된 것만 꼽아봐도 330건이 넘는 납치 신고가 들어왔다. 취업 사기에 속았다곤 하나, 매년 우리 국민 수백 명이 먼 타국 땅에 감금됐던 거다. 그런데 그와 유사한 규모의 인신 범죄가 국내에서도 매년 발생하고 있고, 심지어는 더 늘어나고 있다면 어떨까. 실제로 국내에서 발생하는 아동 유괴 사건이 그런 양상을 보인다.

국내에서 유괴 사건이 사회적 쟁점이 됐던 때는 1990년대다. 사회적으로 알려진 굵직한 유괴 사건이 숱하게 일어났고, 심지어 임산부가 유괴 가해자인 사건까지 모두 그 시기에 발생했다. 여기서 모티브를 얻어 2000년대엔 ‘그놈 목소리’나 ‘복수는 나의 것’, ‘밀양’ 같이 유괴가 주요 소재가 된 영화도 여럿 개봉했다. 그 시기마저 지난 2010년엔 유괴가 마치 옛 범죄처럼 여겨지게 됐지만, 정작 국내 유괴 범죄는 그 시기부터 2배 가까이 늘어났다. 구체적 숫자를 보자.

경찰청 범죄통계에 따르면 10년 전인 2015년만 해도 연간 미성년자 약취·유인 건수는 104건에 불과했다. 그런데 유괴 건수가 차츰 늘다, 2024년엔 233명으로 10년 사이 2.2배나 늘었다. 18세 미만 아동·청소년의 실종 신고도 마찬가지다. 2015년께는 연간 1만9000건 정도던 실종 신고는 2024년에 2만5000건으로 30% 이상 늘었다. 문제는 같은 기간 아동·청소년 수가 저출산으로 꾸준히 줄어왔단 점이다. 그러니 미성년자 인구 10만 명당 유괴 건수로 환산하면, 유괴 건수는 10년 새 3배 넘게 늘었다. 유괴 소재 영화가 쏟아지던 시대보다 지금이 더 위험해진 거다.

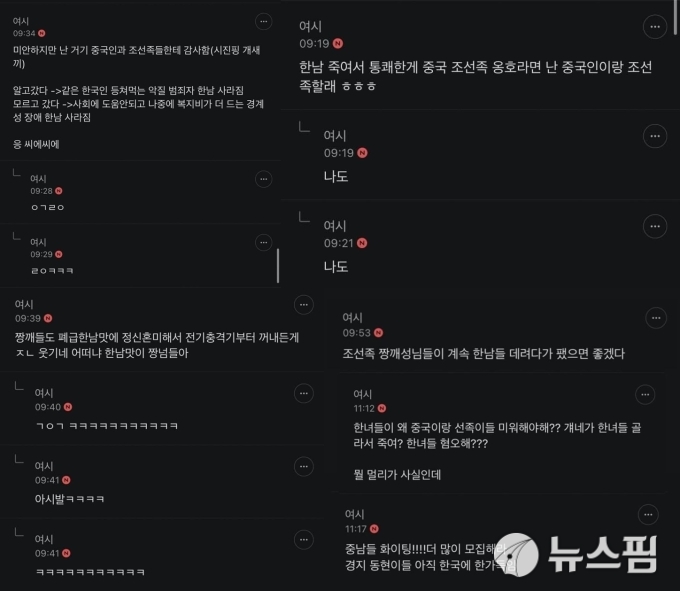

특히 최근 발생하는 유괴는 과거의 유괴와는 질적으로 다르다는 게 문제다. 과거엔 주로 금전적 목적의 약취(略取)에 집중되었다면, 현재 발생하는 유괴는 소셜 네트워크를 매개로 벌어지는 그루밍(grooming·길들이기)에 의한 유인(誘引)의 비중이 압도적으로 높아졌다. 길에서 대뜸 모르는 아이를 납치하는 게 아니라, 온라인 세상에서 아이들을 은밀하게 꾀어내는 방식이다. 나쁜 아저씨가 사탕 준다고 따라가지 말란 식의 옛 교육으로는 막을 수가 없다.

경제활동이 절박한 청년에게 고수익을 미끼로 접근했던 캄보디아 범죄조직은 물론 정서적 고립감이나 호기심을 파고들어 아동에게 접근하는 유괴범까지, 소셜 네트워크라는 비대면 공간을 범죄의 무대로 삼았다. 그런데도 일차적으로 관리 책임을 진 거대 플랫폼에 대해선 우리 정부가 별다른 책임을 묻지 못하는 게 현실이다. 언제까지 소셜 네트워크를 사실상의 치외법권 지대로 방치할 것인가. 약소국 대사를 초치(招致)하는 쇼잉 대신 제대로 된 플랫폼 규제부터 입법하자.

박한슬 약사·작가

![“코로나 이후 빈 건물들 범죄조직 차지” [밀착취재-캄보디아 범죄단지 현장을 가다]](https://img.segye.com/content/image/2025/10/16/20251016516060.jpg)

!["자급자족하며 성매매∙마약…3000명 감금, 단속 알고 떴다" [캄보디아 범죄단지 르포]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202510/17/c34d5bdd-1047-4059-a439-678e2f74ad53.jpg)

![[단독]“불지옥 같았던 61일”…관광 갔다 납치·폭행·고문·인신매매](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202510/15/a9db0206-aade-492b-a58a-f61a16bd9a7c.jpg)