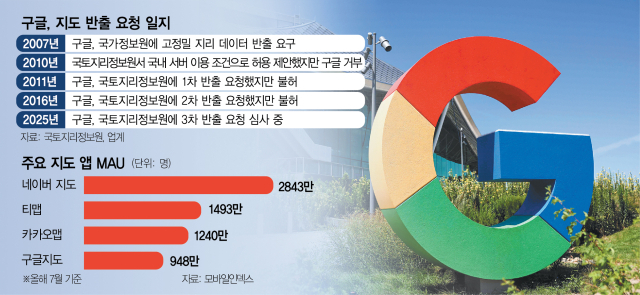

정부가 8일 '측량성과 국외반출 협의체' 회의를 개최할 예정인 가운데 구글이 기존 입장은 고수한 채 여론전에 돌입했다. 구글은 축척 1대5000 국가기본도가 고정밀 지도가 아니고, 내비게이션 서비스를 위해 해외 데이터센터의 고성능 컴퓨팅이 필요하다고 강조한다. 국내 지도 및 공간정보 전문가들은 이 같은 주장과 관련, 설득력이 떨어진다고 지적한다.

6일 업계에 따르면 구글코리아는 공식 블로그에서 크리스 터너(Cris Turner) 구글 대외협력 정책 지식 및 정보 부문 부사장 명의로 '한국 내 구글 지도 서비스 관련 주요 질의에 대한 안내'를 게재했다. 구글 측은 “사실에 근거한 정확한 정보를 제공하고자 한다”면서 해당 글 게재 목적을 설명했다. 그러나 국내 공간정보 전문가와 플랫폼 업계에서는 구글 측 주장이 사실관계가 맞지 않다고 꼬집었다.

우선 구글은 게시글에서 축척 1대5000의 '국가기본도'가 고정밀지도가 아니라고 주장했다. 구글은 “국토지리정보원은 (축척) 1대5000 지도를 '국가기본도'로 분류하고, 1대1000 지도를 '고정밀 전자 지도'로 분류하고 있다”면서 “학계 및 업계 기준에 따르더라도 1대5000 지도는 'Low Detail', 즉 정밀도가 낮은 지도로 구분되고 있다”고 밝혔다.

하지만 전문가는 우리 정부가 구축한 축척 1대5000 지도는 엄밀한 고정밀 지도이며, 정확도가 높다고 분석했다.

최진무 경희대 지리학과 교수는 “고정밀은 상대적인 개념이지만 대부분 국가 기본도는 축척이 1대2만5000 수준”이라면서 “(축척 1대5000의 한국 국가 기본도는) 타국가에 비하면 고정밀로 위치 정확도가 1.5m 수준”이라고 설명했다.

구글이 1대5000 지도를 고정밀 지도가 아니라고 깎아내렸지만, 구글 또한 세계적으로도 대부분 축척이 2만5000이하인 지도를 활용하고 있다.

안정상 중앙대 커뮤니케이션대학원 겸임교수는 지난달 발간한 보고서에서 “유엔 세계지형공간정보위원회(UN-GGIM)나 국제사진측량학회(ISPRS)에 따르면 세계적으로 구글이 확보한 지도 데이터는 1대2만5000보다도 정밀하지 않은1대20만이 대부분”이라면서 “1대2만5000 지도 데이터마저도 아시아 및 아프리카 지역에서의 확보율은 미미한 수준”이라고 밝혔다.

구글은 또한 내비게이션을 운영하기 위해 “전 세계에 분산된 데이터센터의 막대한 컴퓨팅 파워를 효율적으로 활용”해야 한다고 주장했다. 하지만 플랫폼 업계에서는 내비게이션 서비스를 위해 필요한 리소스는 제한적이라면서 납득하기 어렵다고 반응했다.

업계 관계자는 “일반적으로 내비게이션과 길찾기 알고리즘은 A지점에서 B지점으로 가는 최단 경로를 추출하는 '숏컷' 알고리즘 방식에 교통량 정보, 대중교통 정보를 연동한다”면서 “구글이 가진 기술 수준으로는 복잡한 작업이 아닐 뿐더러 분산 데이터센터의 막대한 컴퓨팅 파워가 필요하지 않다”고 말했다.

구글은 게시글에서 “필요한 경우 이미 가림 처리된 상태로 정부 승인된 이미지들을 국내 파트너사로부터 구입해 활용하는 방안도 검토 중”이라고도 했다. 구글이 '이미지'가 무엇인지 명확하게 밝히고 있진 않지만 관련 기관 등에서는 위성지도, 항공사진을 언급하는 것으로 해석했다. 이 경우에도 국내에 데이터센터를 설치하지 않는 한 안보 위협은 여전하다는 분석이다.

업계 관계자는 “국내 사업자는 수치 지형도와 위성도 모두 국토지리정보원 데이터를 활용해 안보 위협이 없지만, 구글은 외부 사업자 위성도와 국토지리정보원 수치 지형도를 결합해 쓰겠다고 주장하고 있다”면서 “사전 검토되지 않은 위성 이미지와 상세 좌표 등이 포함된 수치 지형도를 결합하면 안보 시설 절대 좌표값 등이 그대로 노출될 우려가 있다”고 밝혔다.

변상근 기자 sgbyun@etnews.com

![[사설] 고정밀지도 반출, 구글 측 논리 수용안돼](https://img.etnews.com/news/article/2025/08/06/news-a.v1.20250806.53fbb8d567f74c8caef18c092f3b00e7_T1.jpg)