[임지현 ‘반전의 세계사’] 낡은 사고의 유산, 피부색

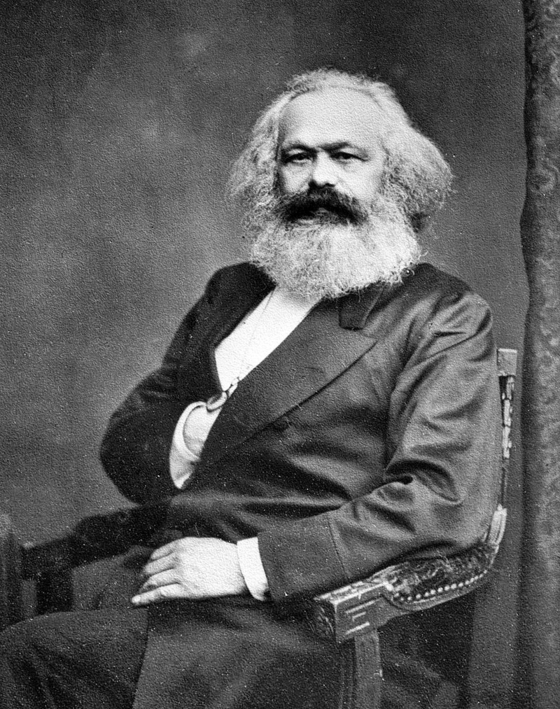

마르크스의 별명은 ‘무어인’이었다. 부스스한 곱슬머리, 어두운 피부색, 검은 눈동자의 외모와 잘 어울렸는지 그 별명은 널리 쓰였다. 가까운 친지의 회고에 따르면, 여름 해수욕장에서 뜨거운 햇살에 검붉게 탄 마르크스의 안색은 꽤 오랫동안 그은 채로 남아 있었던 모양이다. 오스트리아 사민주의자 테오도어 쿠노는 미국인들이라면 마르크스를 ‘무어인’ 대신 ‘니그로’라 불렀을 거라고 확신했다.

마르크스, 유대인과 무어인 혼혈 추정

‘무어인’이라는 별명이 마르크스는 물론 많은 독일 사회민주당 인사들이 사랑했던 쉴러의 희곡 『군도』의 주인공 ‘칼 폰 모어(Karl von Moor)’에서 유래됐다는 설도 있지만, 영어와 독일어를 혼동한 주장이다. ‘모어(Mohr)’라고 썼던 마르크스의 별명은 독일어로 무어인을 뜻한 다. 이론의 여지가 없다. 마르크스한테서 ‘무어인’이라는 딱지를 떼어놓고 싶어 하는 그 의도가 오히려 수상쩍다.

문서로 추적할 수 있는 마르크스의 가계도를 보면, 그의 조상은 독일·네덜란드·이탈리아·폴란드에 흩어져 살았다. 1492년 스페인을 기독교 왕국으로 통일한 이사벨 여왕과 페르난도 왕의 유대인 추방령으로 스페인을 떠난 유대인들 행렬에 마르크스의 조상도 끼어 있었을 것이다. 유대인을 박해한 무리는 가톨릭이지 이슬람이 아니었다.

유대교에 관용적인 이슬람 치하에서 이베리아반도의 유대인들은 문화의 황금기를 구가했다. 이슬람의 다종교적 관용과 포용적 문화 풍토 아래 유대인과 이슬람 무어족의 혼혈은 자연스러운 일이었다. 마르크스의 흑인성이 이베리아반도에서 아랍화된 ‘검은’ 유대인의 가계에서 비롯되었다는 남아공 인류학자 빌라카지의 가설도 재미있다. 그렇지만 추측이 반이다.

굳이 그 주장에 동조하지 않아도 좋다. 유대인이 속한 ‘셈’족이라는 게 중동과 북아프리카의 넓은 지역에 걸쳐 살며 히브리어·아랍어·아람어 등을 쓰는 다양한 인구집단을 가리키는 말이니, 마르크스의 별명이 무어인이라고 해서 이상할 건 없다. 어쩌면 마르크스가 흑인이었냐는 질문도, 유대인과 무어인의 혼혈이었다는 가정도 피부색으로 인종을 가르는 낡은 사고의 유산일 것이다.

인종주의의 껍질을 깨고 세계사를 보면, 흥미로운 예는 무수히 많다. 로마 제국의 셉티무스 세베루스 등 아프리카 출신 ‘검은 황제’들의 존재는 고대 그리스·로마 역사를 ‘하얀 유럽’의 역사적 기원으로 잡는 ‘서양문화사’의 인종주의적 전제를 단숨에 뒤집어엎는다.

숨가쁘게 전개된 20세기 현대사의 장면들은 더 그렇다. 아프리카계 미국인으로는 하버드대 최초의 사회학 박사이자 인종 문제를 마르크스주의로 끌고 들어온 듀보이스의 경험도 눈길을 끈다. 그는 1890년대 훔볼트대의 박사과정 교환학생으로 베를린에 살 때, 갈리치아를 여행했다. 오늘날의 폴란드 동부와 우크라이나 서부를 아우르는 19세기의 갈리치아는 ‘폴란드의 인도’라고 불릴 만큼 가난한 곳이었다.

어느 날, 갈리치아의 이름도 없는 작은 마을에 도착한 듀보이스는 숙소를 찾기 위해 마차를 잡아탔다. 마부가 한참을 물끄러미 쳐다보더니 “유대인들 사이에서 자겠냐?”라고 묻길래 무심코 “그래” 했더니 마을 외진 곳에 자리 잡은 작은 유대인 호텔로 데려 주더라는 것이다. 생전 처음 흑인을 본 마부가 듀보이스를 유대인이라고 지레짐작한 것이다.

훗날 듀보이스는 1949년 모스크바에서 열린 세계 사회학자 대회에 참석하고 돌아가는 길에 바르샤바를 찾았다. 바르샤바 게토의 폐허 속에서 듀보이스가 듣고 본 것은 “애틀랜타 인종 폭동의 비명과 총소리,” 그리고 해방 노예들을 잔혹하게 린치한 하얀 가면 ‘큐클럭스클랜’ 의 환영이었다. 홀로코스트의 상처가 적나라한 바르샤바의 게토에서 듀보이스는 자기 말대로 “유대인 문제를 더 분명하게 이해함으로써 니그로 문제를 더 완전하게 이해할 수 있었다.”

그에 앞서 1868년에는 지금의 리투아니아 수도인 빌뉴스에서 『톰 아저씨의 오두막』이 이디시어로 번역·출간되었다. 유대계 작가 아이직-마이어 딕이 노예제에 반대하는 러시아 인텔리겐치아의 영향을 받아 번안했다고 알려진다. 동유럽에서 이주한 유대인 행상들이 미국 남부로 물건 팔러다닐 때 고객인 해방 노예들의 집에 기식하면서 양자의 관계는 더 긴밀해졌다. 훨씬 후인 1927년 소설이 영화화되어 뉴욕에서 상영되었을 때는 급진적 이디시어 신문인 ‘전진(Forverts)’이 유대계 독자들에게 영화 관람을 권했다.

미국의 유대인들은 이처럼 ‘니그로 문제’에 깊은 공감을 보이고 유대인과 아프리카계 미국인 간의 반인종주의 연대를 고무했다. 1960년대 미국의 인권운동 당시, 저명한 랍비 아브라함 조슈아 헤셸 등이 마틴 루터 킹 목사와 연대의 손을 잡고 행진하는 광경은 낯설지 않았다. 하얀 피부의 아슈케나즈 유대인과 검은 피부의 세파르디 유대인 간의 인종주의적 갈등이 첨예한 지금의 이스라엘에서는 상상하기 어렵다.

예전 크레파스 ‘살색’도 인식의 폭력

세계사를 보면, 피부색이 반드시 인종 차별의 근거는 아니었다. 아일랜드인을 ‘하얀 검둥이’라고 인종 차별한 19세기 영국 제국주의자들의 문법은 20세기 들어 나치가 모방해서 ‘하얀 검둥이’ 슬라브인들을 인종차별하는 데 썼다. 백인에 대한 백인의 인종주의는 색깔의 외연을 넓혔다. 극단적인 ‘백인우월주의’자들이 유대인을 유색인으로 간주할 때, 20세기 초 인도계 미국인들은 백인이라고 여겨졌다.

마르코 폴로도 중국인과 일본인을 백인이라고 썼지만, 16세기 인도에 온 유럽의 무역상이나 예수회 선교사들은 중국인을 독일인에 비유하고 일본인을 백인으로 묘사했다. 칼 린네에 앞서 인종을 기준으로 인류를 구분한 프랑수아 베르니에는 동아시아인을 ‘진짜 백인’이라고 불렀다. 일본인이 ‘올리브 색의 황인종’ 또는 ‘번들거리는 흑인’으로 된 것은 1614년 기독교 박해 이후의 일이었다. 기독교로의 개종에 시큰둥한 중국인은 더 빨리 유색인이 되었다.

‘호모 아시아티쿠스’는 스웨덴의 분류학자 칼 린네에 이르러 과학적으로 ‘황색(luridus)인’ 이 됐다. 라틴어 ‘루리두스’는 더럽고 끔찍하다는 경멸적인 뉘앙스가 있다. 청일전쟁 당시 훤칠한 ‘백인’인 일본 군인들이 작고 더러운 ‘황인’ 중국인을 혼내주는 일본 미디어의 삽화들은 ‘탈아입구’의 이데올로기적 색깔을 잘 보여준다. 아시아의 백인이고 싶은 욕망이 컸다.

그런가 하면 중세 초 브리튼에서는 웨일스인과 켈트인 등 선주민들은 가무잡잡하다는 생각이 지배적이었다. 19세기 제국의 인류학이 아일랜드인을 검은색과 짝짓고 나치가 슬라브인들을 ‘하얀 검둥이’라고 부른 것은 중세 천년 동안 지속된 백인 노예의 역사를 빼놓고는 이해하기 힘들다. 오늘날 백인을 뜻하는 ‘코카서스인(Caucasian)’이라는 말도 코카서스산맥 주변에서 조달한 백인 노예에서 비롯되었다. 러시아에서는 코카서스산맥 주변인들을 거칠고 다루기 어렵다고 해서 ‘체르니(흑인)’라고 부른다. 이들은 백인이면서 흑인이었다.

백인종이든 황인종이든 인종이라는 범주는 이처럼 자의적이다. 17세기 초 신대륙 버지니아로 팔려 온 가난한 브리튼 아이들과 아프리카 니그로는 다 같이 노예계약 노동자였다. 하지만 영국 출신 인종주의자들은 곧 ‘검은 서인도 제도’와 ‘하얀 아일랜드’를 동렬에 놓았다. 19세기 미국의 인종주의자들에게 ‘하얀 침팬지’인 가톨릭 아일랜드인은 남부 해방 노예보다 나을 게 없었다. 1845년 아일랜드를 방문한 미국의 노예해방론자 프레더릭 더글러스는 검은 피부와 곱슬머리만 있으면 아일랜드인은 미국 남부의 흑인 노예와 똑같다고 썼다.

우여곡절을 거쳐 미국의 백인들이 출신 국가와 종족적 차이를 넘어 단일한 인종으로 완전히 통합된 것은 제2차세계대전 이후의 일이었다. 하얀 검둥이 아일랜드인이나 “야생마보다 나을 게 없는” 폴란드인과 헝가리인 등 동유럽인들이 모두 백인이 됐다. 계급과 인종의 경계가 거의 일치했기 때문이다. 인권운동 이후 백인의 경제적 헤게모니가 흔들리자, 미국사에서 가난한 백인들이 흑인 노예보다 더 큰 희생자였다는 백인 인종주의자들의 희생자의식 민족주의가 등장한 것도 흥미롭다.

오래전 ‘국민학교’ 시절 우리 세대가 쓰던 크레파스에는 ‘살색’이라 이름 붙인 크레파스가 있었다. 미술 시간이면 검은색도 하얀색도 아닌, 그렇다고 노랑도 분홍도 아닌, 엉거주춤한 그 색이 한국인의 정통 피부색이라는 인식의 폭력에 휘둘렸다. 세계사의 색깔은 그런 폭력의 색깔이다.

임지현 서강대 석좌교수

![[북스&] 좌파 페미니즘은 어떻게 괴물이 됐을까](https://newsimg.sedaily.com/2024/11/15/2DGUTDKPVW_1.jpg)

![서양의 풍자·동양의 서정… '아노라'와 '연소일기'가 그린 현대 사회의 균열 [D:영화 뷰]](https://cdnimage.dailian.co.kr/news/202411/news_1731632624_1429509_m_1.jpeg)

![[서평] 빛과 멜로디](https://www.usjournal.kr/news/data/20241116/p1065565943111255_623_thum.jpg)