전주국제영화제 폐막작 '기계의 나라에서' 연출

이방인의 언어로 읊조린 한국 노동의 민낯

"모든 다큐의 과정은 지난"…섬세한 공정 거쳐 노동자 삶 기록

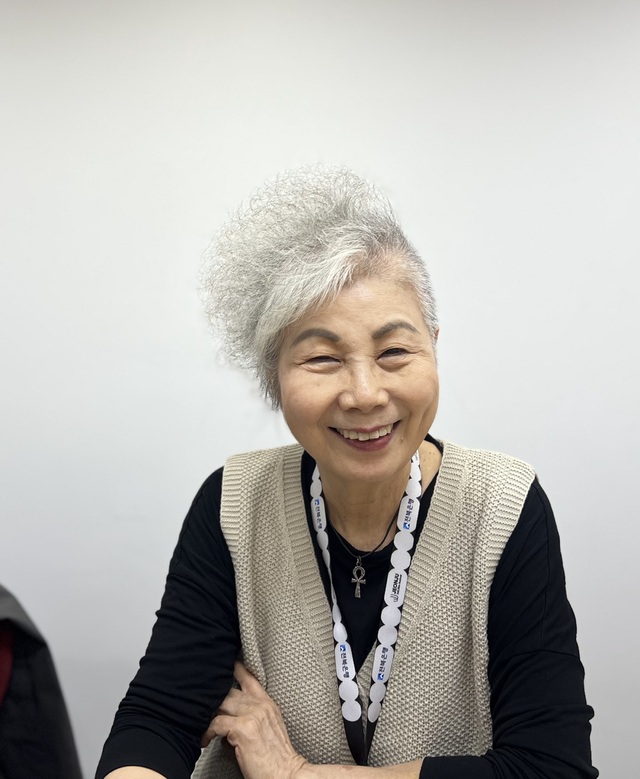

김옥영. 그의 이름 석 자 앞에는 수식어가 여럿이다. 다큐멘터리 제작사 대표, 작가, 프로듀서, 한국 다큐 스승이자 멘토. 하지만 그는 자신의 역할을 하나로 규정짓지 않는다. 그저 자신은 “비전을 설정하는 사람”에 가깝다고 정의할 뿐이다.

1982년부터 다큐멘터리 작가로 활동했고, 제작자와 프로듀서로 영역을 확장해 가던 그가 자신의 첫 연출작 <기계의 나라에서>를 들고 전주를 찾았다. 제26회 전주국제영화제 폐막작으로 선정됐기 때문이다. 다큐멘터리 최전선에서 분투 중인 그가 직접 연출한 작품의 만듦새는 어떨까. 지난 2일 영화제가 한창인 전주의 한 카페에서 김옥영 감독을 만나 영화 제작 과정에 대해 들어봤다.

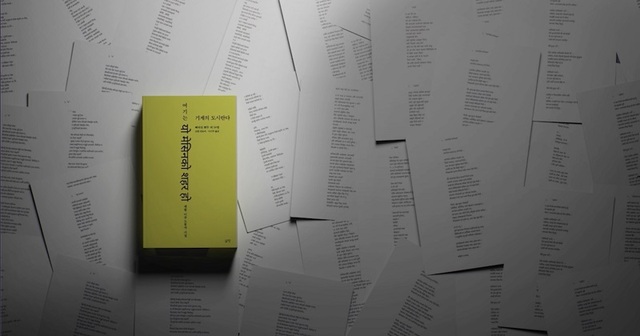

전주국제영화제 폐막작 <기계의 나라에서>는 한국에 들어온 네팔 이주 노동자들에 관한 다큐멘터리다. 영화가 각별히 초점을 맞춘 것은 지난 2020년 출간된 시집 <여기는 기계의 도시란다>에 시를 쓴 35명의 이주 노동자들이다. 영화는 시집에 시를 쓴 네팔 이주 노동자 가운데 한국에 거주하는 딜립 반떠와, 수닐 딥떠 라이, 지번 커뜨리 등 세 명의 인물을 쫓는다.

영화는 효율성만 따지는 한국 사회의 민낯과 네팔 노동자들의 비참한 현실을, 시어(詩語)를 활용해 보여준다. 세 인물들은 이야기의 맥락에 따라 시집 <여기는 기계의 도시란다>에 담긴 노동자들의 마음을 대변한 시들을 읊조리며 한국이라는 지옥도를 완성한다.

2020년 우연히 시집을 접한 감독은 이후 이주 노동자들에 대한 인식이 완전히 뒤바뀌게 됐다. 추상적인 개념에만 머물러있던 이주 노동자들이 우리 곁에 살아 숨 쉬는 구체적인 개개인이라는 사실을 인지하게 됐기 때문이다. 시집에 담긴 시들을 다 읽은 뒤, 감독은 그들이 우리를 ‘보고 있다’라는 사실을 깨닫고 큰 충격을 받았다.

김 감독은 “시에는 한국 사회와 한국인에 대한 (이주 노동자들의) 비판적 시각이 그대로 녹아있다”며 “직설적인 웅변보다는 내성적인 시어로 이루어진 고백이 이주 노동자들의 삶을 더욱 통렬하게 느낄 수 있을 것 같아서 시의 양식을 활용해 영상으로 구현하게 됐다”고 설명했다.

영화는 타자를 배제하고 짓눌러야 생존이 가능하다는 ‘선진국’ 대한민국에 대한 진실을 흥분하지 않고 차분한 시선으로 전한다. 그럼에도 영화는 역동적이다. 감독이 3년 넘게 취재한 네팔 이주 노동자들의 삶을 촘촘하게 기록해서다.

“모든 다큐는 진행 과정이 지난해요. 특히 영화는 공정이 섬세하고 까다로워서 기획부터 촬영까지 3~4년 정도의 시간이 소요 돼요. 여러 어려움이 따랐던 이번 영화의 경우에는 5년 정도의 시간이 걸렸죠”

‘그렇구나’ 새삼 생각했다. 지난한 과정이 있어야 변화가 시작될 수 있으니까. 과정 없이 결론에 도달할 수 없다. 그러니 시작하지 않는다는 것은 포기다. 김 감독의 기록은 보다 나은 세상으로 바꾸는 동력이 될 것이다. 그래서 감독은 지난한 다큐멘터리 최전선에서 분투 중인 것일지도 모른다. 사람과 세상을 사랑하는 김옥영 감독의 다음 행보가 무척 기대된다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#제26회 전주국제영화제 #폐막작 #김옥영 #기계의 나라에서

박은 parkeun90@naver.com

다른기사보기

![[픽! 전주국제영화제] 뚝심의 선택…영광의 수상작들 들여다보니](https://cdn.jjan.kr/data2/content/image/2025/05/07/.cache/512/20250507580196.jpg)