교회, 성당, 불교 사찰, 삼성각(三聖閣) 그리고 이슬람 모스크에는 태양신의 흔적이 있다. 그 흔적은 어깨의 화염이다. 무슨 소리일까? 인류 초기부터 태양은 중요한 숭배 대상이었고, 메소포타미아의 샤마쉬(Shamash)는 그 대표적인 신이었다. 그런데 샤마쉬의 모습에는 매우 특이한 부분이 있다. 그것은 바로 신성한 존재의 어깨에서 불꽃이 피어오르는 '염견(焰肩)' 도상이다.(그림 1) 어깨에서 솟아나는 화염은 원래 신의 권위와 왕의 통치권을 상징했는데, 시간이 흐르면서 이 표현 방식은 문화권과 종교의 경계를 넘어 기독교, 불교, 무속 신앙, 이슬람 등 각 종교의 최고 권위자를 표현하는 보편적 상징으로 발전했다.

△ 왕권과 신성: 고대 태양신 숭배의 발전

태양신 숭배는 고대 메소포타미아에서 시작되어 유라시아 대륙 전역으로 퍼져나간 중요한 문화 현상이다. 메소포타미아의 태양신 샤마쉬는 정의와 공정의 상징이었으며, 어깨에서 뻗어나오는 불꽃으로 그려졌다. 특히 함무라비 법전의 조각에서는 샤마쉬가 왕의 통치 권력을 인정하는 신으로 묘사되어 있다.(그림1) 태양신 숭배는 이란 고원에서 미트라교로 변화했다. 미트라교는 태양신의 능력을 화염과 빛으로 나타냈고, 이후 로마 제국에서도 특히 군인들 사이에서 큰 인기를 얻었다. 페르시아에서는 이런 전통이 조로아스터교의 아후라 마즈다 숭배로 이어졌다. 아후라 마즈다는 빛과 선을 상징하는 신으로, 날개 달린 원반과 화염으로 표현되어 왕의 통치력이 신성하다는 것을 보여주는 상징이 되었다.

△ 성스러운 빛의 표현: 기독교와 이슬람의 염견

기독교 초기의 염견 도상은 그리스-로마의 태양신 아폴론과 헬리오스의 영향을 받았다. 4세기 바티칸 지하 무덤의 그리스도 모습은 태양신의 빛나는 형상과 섞여 있다. 이후 비잔틴 시대에는 이 표현이 만돌라(Mandorla)라는 형태로 바뀌면서, 어깨의 불꽃이 온몸을 둘러싸는 거룩한 빛이 되었고, 이것이 그리스도의 신성을 나타내는 대표적인 상징이 되었다.(그림2)

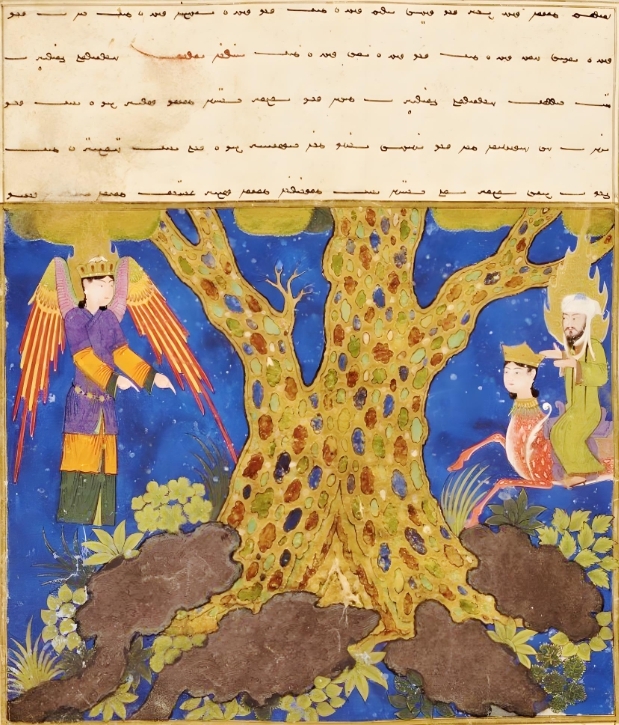

이슬람 미술에서는 예언자 무하마드가 하늘로 올라가는 미라지 장면에 염견 도상이 자주 등장한다. 특히 일칸국 시대의 역사책 필사본들은 무하마드의 어깨에서 불꽃이 피어오르는 모습을 담고 있는데, 이는 페르시아의 왕권을 상징하는 전통과 이슬람의 예언자 사상이 하나로 어우러진 것이다.(그림3)

△ 빛과 불의 신들: 인도-이란 문화의 연결고리

고대 인도와 이란은 언어와 문화를 공유했는데, 특히 태양신 신앙에서 이런 공통점이 잘 드러난다. 힌두교의 수리야와 페르시아의 미트라는 모두 '빛나다'를 뜻하는 'swar'에서 비롯되었고, 두 신 모두 태양 수레를 타고 하늘을 달리는 모습으로 그려졌다. 불을 다루는 신들의 경우도 비슷하다. 힌두교의 아그니는 제사를 주관하는 신으로, 브라만 사제들이 관리하는 성스러운 불꽃과 관련이 있다.(그림4) 이란의 아타르 역시 조로아스터교에서 마기 사제들이 모시는 거룩한 불로 여겨졌다. 이러한 신들의 모습은 쿠샨 왕조 시기에 이르러 더욱 복잡하게 섞였고, 간다라 지역에서는 힌두교와 페르시아의 전통이 불교 미술과 만나 새로운 예술 형식을 만들어냈다.

△ 카니시카 왕의 시대: 문화 교류의 황금기

쿠샨 왕조는 월지라는 유목 민족이 세운 나라로, 박트리아에서 시작해 인도 북부까지 영토를 넓혔다. 이 지역은 동양과 서양의 문화가 만나는 중요한 접점이었다. 특히 127년부터 150년까지 통치한 카니시카(Kanishka) 왕 시기에 문화 교류가 절정에 달했다. 카니시카 왕이 만든 동전에는 왕의 어깨에서 불꽃이 피어오르는 모습이 새겨져 있다.(그림5) 이는 단순한 장식이 아니라 왕의 권위가 하늘로부터 왔다는 것을 백성들에게 알리는 상징이었다. 카니시카 왕은 또한 불교를 적극 지원했는데, 이로 인해 간다라 지역의 불교 미술이 크게 발전했다. 특히 가필시(Kapisi)에서 발견된 불상들은 페르시아 미술의 전통과 불교가 만나 만들어진 독특한 불꽃 표현을 보여준다.(그림6)

△ 불꽃에서 빛으로: 한국 불교 미술의 염견 수용

간다라에서 시작된 염견 도상은 실크로드를 따라 동아시아로 전파되었다. 중앙아시아의 오아시스 도시들을 거쳐 중국에 도착했고, 마침내 한국과 일본까지 퍼져나갔다. 키질(그림7), 호탄(그림8), 돈황(그림9), 운강, 병령사의 석굴 사원과 하북 석가장의 불상(그림10)에서 발견되는 어깨의 불꽃은 이 도상이 동아시아에서 부처의 깨달음을 표현하는 보편적인 상징이 되었음을 보여준다. 한국의 불교 미술에서도 이 전통이 이어져, 무주 안국사 칠성탱(그림11)과 미황사 괘불탱(그림12)에서는 팔에서 머리까지 오색 빛으로 표현되었다. 이처럼 염견 도상이 동아시아까지 전해지고 변화한 것은 고대 유라시아의 활발했던 문화 교류를 보여주는 중요한 증거다.

전홍철 교수 (우석대 경영학부·예술경영)

![[전시 따라잡기] 조동원 작가 개인전…갤러리 오모크 26일까지](https://www.idaegu.co.kr/news/photo/202502/2025021201000351700022061.jpg)

![[홍장호의 사자성어와 만인보] 문방사우(文房四友)와 채륜(蔡倫)](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202502/11/04f3147f-f316-4630-b23b-a7b76aceac7e.jpg)