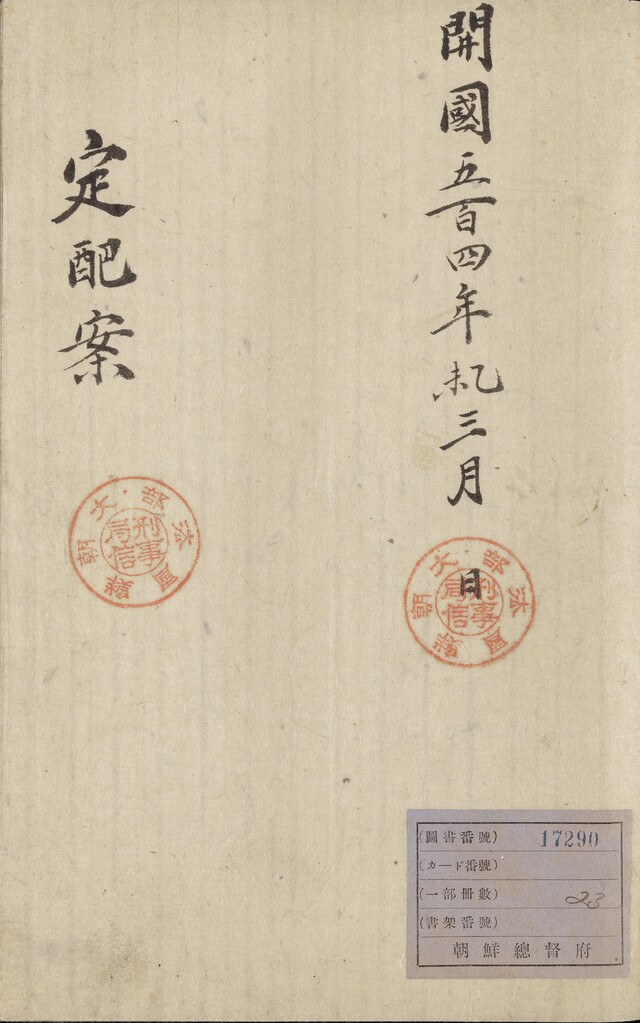

〈정배안〉는 1895년 3월경에 작성한 것으로 1885년부터 유배된 자의 죄목과 유배지 등이 기록된 책이다. 원 제목은 〈도유배안(島流配案)〉(1책)이며, 내지에는 ‘정배안’이라고 했고, 대조선국 법부 형사국의 인신이 찍혀있다. 조선정부는 새로운 재판소 제도가 시행하기 이전에 중범죄 죄인의 경우 유배형에 처하도록 하였다.

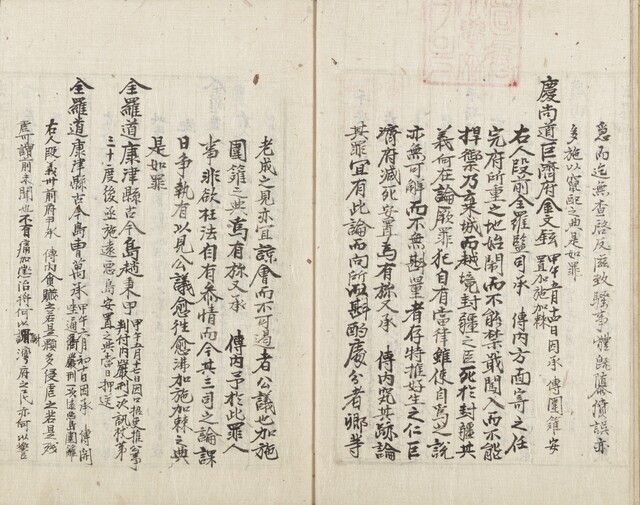

첫머리에는 평안도 용천부에 유배된 백은수(白殷洙)에 대한 기록이지만, 이는 1885년 을유년의 백성 침학죄로 유배된 것이기 때문에 농민전쟁과는 관련이 없다. 3번째 기록된 경상도 금산군에 유배된 이용태(李容泰)로부터 관련 사항이 등장한다. 그는 1894년 4월 21일 승정원의 전언에 의해 유배형에 처한 것으로 “고부 안핵사로 전내(傳內)의 명을 받아 안핵(按覈)하라는 법의(法意)가 있었지만, 하등 긴급하지 않고 아무런 사계(查啓)도 하지 않고 오히려 소요를 일으켰으며 이미 분함과 잘못을 많이 저질렀”다고 사유를 설명하고 있다.

다음으로 경상도 거제부에 안치된 김문현(金文鉉)의 경우, 5월 14일부터 승정원의 명에 의해 위리안치(圍籬安置)하여 가극(加棘-귀양간 사람의 집 둘레에 가시나무를 둘러서 왕래를 하지 못하게 함)의 벌을 받았다. 그는 전라감사로 있으면서 농민봉기를 막지 못하고 도리어 전주성을 버리고 월경했기 때문이었다. 이렇게 가중 처분된 이유는 김문현이 직접적으로 전주성 함락의 책임을 지게 된 것이었지만, 그해 5월 20일에 이설(李偰)의 상소에 의하여, 전운사 조필영, 균전사 김창석, 전고부군수 조병갑, 안핵사 이용태, 전라감사 김문현, 영광군수 민영수 등 처벌이 가중되었다. 고부민의 원흉이었던 고부군수 조병갑에 대해서도 5월 17일 엄형 1차로 신장(訊杖) 30도 후에 원악도 안치의 죄를 처분하였다.

이어 조만승, 민영준, 민형식, 김세기, 조필영, 임치재, 이소영, 신학휴 등이 수많은 부패관료들이 그해 말까지 계속해서 처벌되었다. 전총제사 민응식과 전전 개성유수 김세기도 포함되었다. 또한 오석영(吳錫泳)의 사례도 눈에 띈다. 그는 전 성주목사로 성을 비워 비적들에게 넘겨준 죄로 갑오년 11월 10일에 귀양을 보내졌다. 정배안의 기록은 1895년 3월이후에도 추가되어 4월 20일 제주 등지에 유배를 떠난 종신죄인 서주보 등 9명에 대한 처분을 기록하였지만, 나머지 부분은 백지로 남아있다.

당시 유배형을 처벌하게 되는 사유를 설명하면서 고종은 반복적으로“이것은 내가 백성을 위하는 것이고 또한 세신(世臣)을 보전하려는 고심에서 나온 것”이라고 설명하고 있다. 이러한 국왕의 태도는 관료들을 배려하고자 하는 차별적인 언사였다. 이들 부패무능 관료들의 유배형은 1895년 6월 27일 전격 중단되었다. 고종은 도형(徒刑)과 유형(流刑)의 죄인들인 민영준을 비롯하여 조병식, 민영주, 민형식, 김세기, 민병석, 이용태, 김문현, 이용직, 조필영, 조병갑, 민응식, 김창렬, 조만승. 임치재, 서정철, 심능필, 조준구, 민영순 등 19명외 260명을 방송(放送)하는 조치를 내렸다. 이는 갑오개혁의 출범 1주년을 맞이하여 취한 대사면의 결과였다(〈고종실록〉 1895년 7월 3일 기사).

당시 사안을 한 걸음 들어가 보면, 내부대신서리 유길준이 ‘대소죄인 방석하는 사’라는 안건을 제의하였다. 1895년 4월 1일 이전(신식 재판소제도 시행)에 국사범 이하 정치상 관계 및 기타 유형(流刑)에 처한 자는 모두 석방하자는 안이었다. 이렇게 되면 농민전쟁과 관련되어 재판을 받거나 구속된 농민들도 석방조치에 포함될 수 있었다. 그러나 법부대신 서광범은 이에 반대하여 적용 예외대상을 절도, 강도, 통간, 편재 등 파렴치한 범죄자 이외에도 모반과 살인자를 포함시켰다. 법부는 주로 유배된 주요 관료들만에 한정하는 사면조치를 취했다(〈구한국관보〉 106호, 1895년 7월 5일, 1072∼1073쪽). 결과적으로 유배형 관료의 석방조치는 1894년 동학농민군이 죽음을 무릅쓰고 제기했던 조선국가의 정치 개혁과 부패 관료의 청산과제가 1년 만에 물거품으로 돌아갔다는 것을 보여주고 있다.

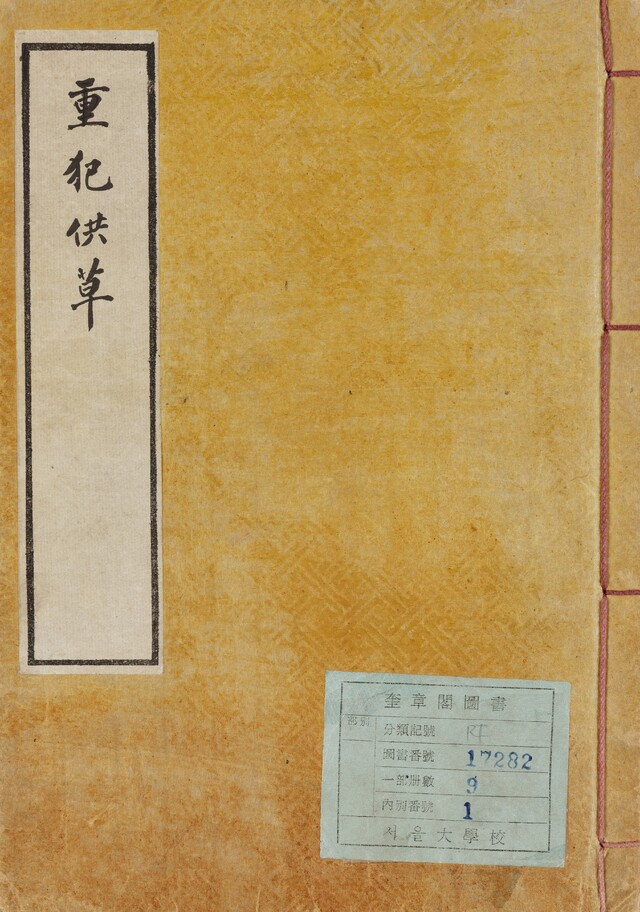

다음 자료는 〈중범공초(重犯供草)〉다. 이는 1895년(고종 32)부터 1899년(광무 3)까지 전국 각 지역에서 발생한 민요(民擾) 등에 가담한 중범(重犯) 죄인을 심문한 공초 자료이다. 모두 9책으로 되어 있다. 중범죄 사례는 대부분 민란 관련, 사주(私鑄)‚ 사굴인총(私掘人塚) 등의 죄와 관련된다.

동학농민혁명과 직접 관련된 기록은 제5~6책, 그리고 9책에 수록된 부분이다.

먼저 제5책은 황해도 지방의 동학 잔존 세력의 병란 모의와 관련된 기사이다. 장연군 신화방(薪花坊) 산포수를 조직하여 다시 봉기를 일으키고자 한 것이다. 주모자는 백락희(白樂喜)와 김재희(金在喜) 등이었다. 백락희는 당시 38세로서 1894년 7월 동도(東徒)에 들어가 교장 명색으로 활동하다가 1895년 봄에 귀화하였다가 그해 11월에 산포수 도반수인 김재희와 공모하게 된 것이었다. 이들은 1895년 12월 12일에 해주 김창수(金昌守) 가를 방문하여 김형진(金亨鎭)을 만나 모의하게 되었다. 김형진은 청국 심양에 가서 마대인(馬大人)을 만나서 심양자사 연왕 이대인(李大人)에게 ‘진동창의(鎭東倡義)’인신과 직첩을 받아 조만간 병사를 거느리고 출래할 것으로 알려주었다. 그리하여 자신은 평안, 전라, 황해 3도 통도총관이 되고, 백락희는 장연 선봉장이 되어 각군병을 이끌고 취회하여 먼저 군기를 탈취한 후 관장과 관속을 도륙해서 오면, 검단방 유학선, 안악 대덕방 최창조, 문화 차담동 명부지 이가(李哥) 등과 힘을 합쳐 해주부를 소탕하겠다는 계획이었다. 다음에는 황해도 제군을 소탕하면 청병이 올 것이니 이와 합세하여 도성을 도륙한 후에 정(鄭)씨로서 왕을 삼으면 대사를 다스릴 수 있다고 선동하였다. 봉기예정일은 1896년 1월 초 1일이었으나 사전 탄로가 났다. 그래서 붙잡힌 백락희를 비롯하여 전양근(24세), 백기정(38세), 김계조(41세), 김의순(30세), 백락규(31세) 등 6명 공초가 수록되어 있다.

6책에는 해주부 장연군수 염중모(廉仲模)의 보고서와, 앞서 수록된 공초가 중복되어 첨부되어 있다. 황해도 장연 일대의 봉기 모의는 이전 정감록을 차용하여 대규모 민란을 일으키려고 했던 1812년 홍경래란과 유사한 형태였다고 생각된다. 동학농민전쟁의 2차 봉기가 황해도 지역에서 실패한 이후 황해도 장연군 일원에서 동학의 잔당 인사들이 대규모로 반정부 봉기를 추가로 계획하고 있었던 정황을 알 수 있다.

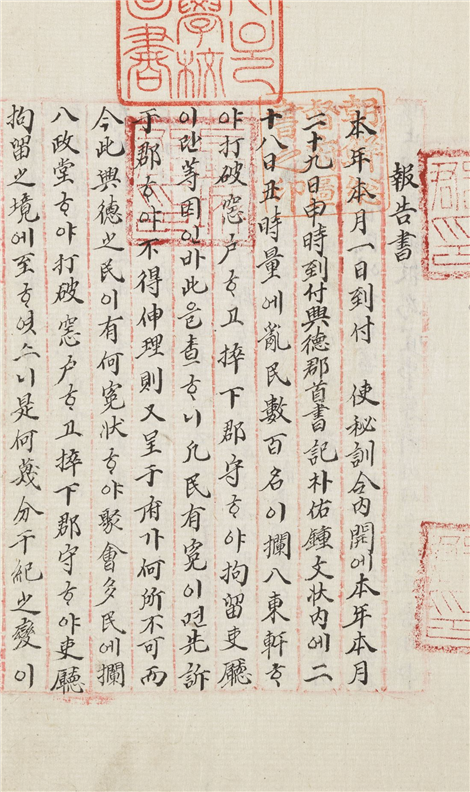

제9책은 〈흥덕난민공초(興德亂民供草)〉라는 제목이 붙여진 자료로 1899년 1월 7일 장성군수 김성규(金星圭)가 흥덕군 민란을 조사하여 관찰사에게 보고한 기록이다. 1898년 12월 28일 새벽에 난민 수백 명이 흥덕 동헌에 난입하여 일으킨 사건을 수서기 박우종(朴佑鍾)이 조사하였다.

보고서에는 민란 두목 이화삼(李化三)과 수종 이이선, 이복환, 정계술, 박기수, 채기엽 등 6명을 전달 30일에 해군의 관속과 각촌민이 합세하여 순교청에 잡아들였고, 이어 31일에 난민이 해산되었다고 간단히 요약되어 있다. 봉기의 주모자는 이화삼이었다. 그는 당시 서울에서 진행되었던 만민공동회를 모방하여 민회(民會)를 개최하였다. 그는 “흥덕 원(군수)을 여기에 두고 재판하는 게 가(可)하냐, 월경을 시키고(군수를 내쫓고) 우리거지(행동거지) 공사(公事)하는게 가하냐”는 극단 질문을 해서 흥덕군민들을 선동하여 마침내 봉기를 일으켰다. 이 공초 내용은 주로 주모자들을 대상으로 한 것이었지만, 이후 미흡한 사후 조처로 인하여 5월 4일 흥덕민란을 재차 일어나기도 했다.

1899년초 흥덕민란의 주모자들은 ‘갑오동학여당(甲午東學餘黨)’‘갑오누비(甲午漏匪)’라고 지칭되듯이, 1894년 동학농민봉기 이후 잔여세력들이었다. 이들은 서양 종교 영학(英學)을 이용하여 고창과 고부, 흥덕지역을 거점으로 고창, 고부 등지에서 세력을 확대하고 동학농민 재봉기를 잇고자 하였다. 이처럼 보국안민과 척왜양의 구현이 여전히 미완의 농민적 개혁이념이라는 것을 확인해 볼 수 있다.

앞서 소개한 정배안과 더불어 중범공초는 모두 서울대 규장각에 소장되어 있다. 중범공초의 경우, 실록을 편찬하기 위해 별도로 정서한 필사본이 장서각에 소장되어 있다.

왕현종 연세대 역사문화학과 교수

![[10년 전 그날] '땅콩회항' 조현아 징역 1년](https://www.jeonmae.co.kr/news/photo/202502/1117954_822011_2858.jpg)

![[최영의 달리는 열차 위에서] 호수 위 달그림자를 쫓는 사람들](https://www.kgnews.co.kr/data/photos/20250207/art_17393338684369_4441db.jpg)

![[속보]‘위안부 매춘’ 류석춘 교수 무죄 확정…정대협 관련 벌금형](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202502/13/d65a0941-a4ea-4db9-b87f-c12a552908b3.jpg)