지난달 핀란드에 첫 문 열린 美 조선 규제

정기선, 해군 지원함까지 '예외 확대' 해결법 제시

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 정기선 HD현대 회장이 미국의 함정 해외 건조 금지 규제를 정면으로 거론하며 K-조선의 미국 군함 시장 진출을 위한 '룰 바꾸기'에 나섰다.

미국이 이미 대통령 예외 조항을 활용해 핀란드 조선소에서 해안경비대 쇄빙선을 짓도록 허용한 만큼, 한국 조선소에도 같은 기회를 열어야 한다는 취지다.

18일 업계에 따르면 정기선 회장은 지난 16일 대통령실에서 열린 한·미 관세협상 후속 민관 합동회의에서 미국의 함정 해외 건조 금지 법제를 언급하며 "미국이 이미 대통령 예외 권한을 통해 해외 조선소 활용을 허용한 선례가 있다"고 짚었다.

그러면서 해군 지원함 등에서도 동맹국 조선소를 한시적으로 활용할 수 있도록 기업 차원에서 노력하고 있다며, 우리 정부에서도 각별한 관심과 지원을 요청한 것으로 전해졌다.

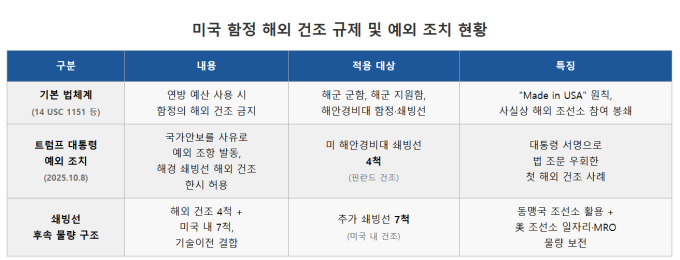

그의 문제의식의 배경에는 미국의 조선법 구조가 있다. 미국법상 '함정'에는 전투함뿐 아니라 군수지원함, 보급선, 해안경비대 쇄빙선 등 군함을 지원하는 선박까지 모두 포함된다. 이들 함정은 해군 군함과 마찬가지로 연방법 '14 USC 1151' 적용을 받아, 연방 예산이 투입되는 경우 해외 조선소 건조가 원칙적으로 금지돼 있다. 해경 관할 쇄빙선도 예외가 아니다.

이 견고한 금기가 흔들리기 시작한 것은 지난 10월 8일이다. 트럼프 대통령이 국가안보를 사유로 대통령 예외 조항을 발동해 미 해안경비대 쇄빙선 4척을 핀란드 조선소에서 건조하도록 한시적으로 허용한 것이다. 동시에 이후 7척은 미국 내 조선소에서 핀란드 기술을 활용해 건조하는 방식으로 사업 구조를 짰다. 법 조항은 그대로 둔 채 대통령 서명으로 해외 건조를 허용하는 '4+7' 분할 모델을 만든 셈이다.

정 회장이 이 사례를 굳이 꺼낸 것은 해당 예외 조치가 해안경비대 쇄빙선에 그치지 않고 해군 지원함·군수지원선 등 다른 함정 카테고리로 확산될 여지가 있기 때문이다. 미국이 이미 핀란드에 열어준 문을 한국에도 열도록, 외교·정책 채널을 동원해 선제적으로 요구해야 한다는 게 그의 주장이다.

워싱턴 정치권에서는 동맹국 조선소 활용을 법제화하려는 움직임도 진행 중이다. 공화당 상원의원 마이크 리와 존 커티스가 발의한 '해군 준비태세 보장법(ENRA)'과 '해안경비대 준비태세 보장법'은 미국과 상호방위조약을 체결한 인도·태평양 동맹국 조선소에 한해 함정 건조·정비 물량을 제한적으로 맡길 수 있도록 하는 내용을 담고 있다. 트럼프 대통령의 쇄빙선 예외 승인을 제도화해 동맹국과 '일부 시장 공유' 구조를 만들겠다는 구상이다.

다만 조선 보호주의와 일자리 유출 우려가 강한 미국 내 정치 지형을 고려하면, 법안 통과를 낙관하긴 어렵다는 게 중론이다. 미 조선소 상당수가 군함 물량에 의존하는 구조인 만큼, 해외 조선소로 물량이 넘어가는 것에 대한 노조·지역 정치권 반발이 만만치 않기 때문이다. 이 때문에 업계에서는 의회 입법만 기다리기보다, 대통령 예외 조항을 활용한 '선 예외·후 제도화' 전략에 주목하는 분위기다.

정 회장의 발언도 이 같은 현실 인식을 바탕으로 한다. 특정 선종·사업에 한해 예외적으로 동맹국 조선소를 활용하고, 일정 비율을 미국 내 후속 건조·정비 물량으로 돌려주는 절충안을 제시한다면, 미국 입장에서도 전력 공백을 줄이면서 자국 조선업 반발을 완화할 수 있다는 논리다. 이번 쇄빙선 사업에서 채택된 '해외 건조 4척+미국 내 7척' 구조가 대표적인 모델이다.

국내 업계에서는 한국 조선소가 이런 논의의 '유력 후보'가 되기 위해선 선제 준비가 필요하다는 지적이 나온다. 미국이 예외 조항과 입법을 병행하는 방식으로 시장을 열더라도, 그 기회가 자동으로 한국에 주어지는 것은 아니어서다.

일본·인도 등도 미 해군 지원함·보조선 수주를 노리고 물밑 작업을 벌이고 있는 만큼, 한국 조선사들도 기술 경쟁력에 더해 미국 내 생산·정비 거점, 인력 양성·기술이전 방안까지 패키지로 제시할 수 있어야 한다는 것이다.

법·제도 이해도 역시 과제로 꼽힌다. 미 연방법 14 USC 1151, 이른바 번스-톨레프슨 계열 규제와 연방조달규정(FAR)은 조항 하나 차이로 사업 참여 자격이 갈릴 수 있다. 미국 조달·보안 규정에 정통한 국내 인력과 상설 대응 조직을 갖춰야 정 회장이 꺼낸 '미국 外 조선소 활용' 카드가 실제 사업으로 이어질 수 있다는 목소리가 크다.

조선업계 관계자는 "미국측의 예외 조치로 함정 해외 건조 가능성이 열리면서 업계에서는 현실적인 기회가 만들어졌다는 평가"라며 "국내 조선업계 수장이 방향성을 제시한만큼, 민관이 함께 협력하여 추진한다면 국내 조선소에서도 미함정건조가 가능해질 것" 이라고 기대감을 표했다.

chanw@newspim.com