우리는 지금 도시의 근본적 재정의가 필요한 전환점에 서 있다. 20세기 도시가 물리적 인프라의 집합이었고 21세기 초 스마트시티가 데이터 수집을 위한 플랫폼이었다면, 2025년 오늘의 도시는 무엇으로 정의돼야 하는가? 그 답은 도시가 직면한 복합적 난제들 속에서 찾아야 한다.

기후 위기와 자원 고갈, 지역소멸과 인구 구조의 급격한 변화, 그리고 심화하는 사회적 불평등은 더는 개별적으로 대응할 수 없는, 서로 얽히고설킨 거대한 난제가 됐다. 이러한 상황에서 미래도시의 트렌드는 단순히 기술을 도입하는 것을 넘어 '회복 탄력성'과 '지속가능성'을 갖춘 '사람 중심'의 공간으로 진화할 것을 요구하고 있다.

바로 이 지점에서 '인공지능(AI) 도시'라는 새로운 패러다임이 등장한다. 최근 정부의 정책 방향 역시 과거의 기술 중심적 스마트시티를 넘어, AI를 도시의 지속 가능한 발전을 이끄는 핵심 '운용체계(OS)'로 삼으려는 의지를 명확히 보여준다.

공식적인 정의 또한 이를 뒷받침한다. 국토부는 AI 도시를 '기존 스마트시티를 넘어 도시 행정과 서비스 전반에 AI를 적용하는 미래형 도시'로 규정했다. 방대한 도시 데이터를 기반으로 교통·에너지·안전 등 도시 문제를 사전에 예측·해결한다는 것이다. 국토연구원은 도시 AI(Urban AI)라는 단어로 광의로는 '도시와 AI 기술이 혼합된 AI 도시를 구현하기 위한 모든 행위', 협의로는 '도시에서 AI 기술 도입을 통해 도시 문제 해결과 지속가능성 확보를 시도하는 행위'로 정의했다.

하지만 이러한 개념들은 AI 도시가 '무엇을(What)'하는지에 대한 기능적 설명은 있지만 정작 가장 중요한 '왜(Why)'라는 근본적인 질문에 답하지 못한다. AI 도시는 단순히 기술이 허락한 필연적 다음 단계인가, 아니면 우리가 마주한 복합적인 도시의 위기를 해결하고 새로운 미래를 열기 위한 유일한 대안인가.

필자는 후자의 관점에서 AI 도시를 재정의하고자 한다. 단, 여기에는 한 가지 결정적인 전제가 필요하다. 바로 도시를 바라보는 관점 자체를 '성과(Performance)'에서 '가치(Value)'로 전환하는 것이다. 이것은 기존 스마트시티 논의의 가장 큰 맹점이었다. 목표 달성 여부를 정량적으로 측정하는 핵심 성과 지표, 즉 KPI(Key Performance Indicator) 중심의 사고는 '성과'에만 초점을 맞춘 나머지 정작 중요한 '가치'를 놓쳤다.

예를 들어 CCTV 1000대 설치, 데이터 수집량 월 1억건 달성, AI 모델 정확도 95%는 훌륭한 KPI다. 하지만 이것이 시민의 안전을 실제로 높였는지, 교통 체증을 줄였는지, 에너지 비용을 절감했는지, 중소기업의 물류 리드 타임을 단축했는지 등에 답하지 못하면 KPI는 활동 지표에 불과하다. 실제로 BCG 조사에서 95%의 기업이 AI 도입 후에도 '측정 가능한 가치'를 만들지 못한 이유가 바로 여기에 있다. 기술은 도입했지만, 그 기술이 무슨 가치를 만드는지 정의하지 못했기 때문이다.

이러한 관점에서 2025년 도시의 정의는 명확해진다. 도시는 더이상 인프라의 집합도, 데이터 플랫폼도 아니다. 도시는 도시 문제와 산업 문제를 동시에 해결하며, 그 과정에서 측정 가능한 가치를 창출하는 '가치 창출 운영 시스템(V-COS: Value-Creating Operating System)'이다.

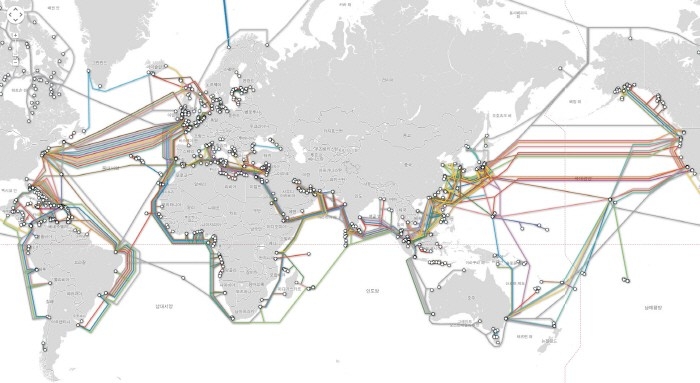

이를 위해 필자는 AI 도시를 도시의 주요 기능 셀(교통·에너지·안전·복지 등)과 핵심 산업 셀(제조·물류·유통·의료·관광 등)이 데이터와 AI를 통해 유기적으로 연결돼, 공동의 '가치 지표(KVI: Key Value Indicator)'를 중심으로 작동하는 통합 시스템'으로 재정의하고자 한다. AI는 이 시스템을 구현하는 핵심 기술이지만 기술 자체가 목적이 될 수는 없다. 진정한 목적은 가치 창출이며 그 가치는 반드시 측정되고 증명되어야 한다.

이것이 바로 AI 도시가 필요한 이유이며 화려한 기술 시연과 실제 작동하는 도시 사이의 깊은 간극을 메울 유일한 방법이다.

김태형 단국대 대학원 데이터지식서비스공학과 교수·정보융합기술·창업대학원장

![[이광재의 패러다임 디자인]〈16〉국가는 왜 존재하는가. 왜 세금을 내야 하는가](https://img.etnews.com/news/article/2025/05/09/news-p.v1.20250509.56f9804b618c48189a0945ea20d29b44_P1.jpg)

![[동십자각]숏폼 너머 AI의 가치를 찾아서](https://newsimg.sedaily.com/2025/10/12/2GZ5G50IEI_1.jpg)

![[ET시론] K콘텐츠 300조 비전 실현, 저작권 보호기술과 인재 육성이 관건](https://img.etnews.com/news/article/2025/10/10/news-p.v1.20251010.a1a67633a5594eae8d631b0eae1bdb75_Z1.jpg)